Introduction : Un projet de jardins scolaires fondé sur l’acclimatation

En 1910, le chef du service de l’Instruction publique Adrien Berget1 s’adresse aux institutrices et instituteurs de l’Île pour formuler un projet novateur qui verrait l’instauration de « jardins scolaires » dans les écoles et dont le but serait de valoriser un enseignement orienté « vers les besoins de la pratique locale »2. Pour lui, l’enseignement a un rôle clé à jouer « dans le progrès agricole de La Réunion ». À cette fin, il prévoit un ambitieux plan de rénovation de l’enseignement technique et agricole qu’il définit selon quatre axes :

J’étudierai successivement : 1° la réorganisation du Jardin Botanique ; 2° la Constitution d’un Comité d’acclimatation ; 3° la réorganisation de l’École d’agriculture ; 4° celle des champs d’essais et la constitution des Jardins scolaires. Je laisse volontairement à un autre exercice la question de la reconstitution d’une station agronomique plus efficace et de l’organisation de la propagande agricole3.

L’ensemble de ces axes semble converger vers une thématique commune et transversale : l’acclimatation. Idéalement, Berget souhaiterait recréer un Comité d’Acclimatation reprenant les anciennes attributions de la Commission du Jardin Botanique qui a été supprimée par l’arrêt du 21 mai 1907 suite à son rattachement à l’Instruction publique. Pour établir les compétences de ce nouveau Comité il se réfère au prestige de l’ancienne Société d’Acclimatation de La Réunion fondée en 1860, qui « avait connu des jours de splendeur avec ses 500 membres et un budget de 10 000 francs »4. Avec une pointe de nostalgie, il rend hommage aux Cordemoy5 et aux Vinson6, « des collaborateurs universellement connus et estimés » en évoquant certains de leurs succès comme « les acclimatations de l’eucalyptus, du quinquina, du gouramier »7.

En ce début de XXe siècle, cet intérêt pour l’acclimatation peut surprendre car les savants férus d’Histoire naturelle ont cédé leur place à des agronomes chimistes en quête de rentabilité économique. Pourtant le désir de « vulgarisation »8 du chef de l’Instruction publique de l’Île de La Réunion renoue avec une acclimatation qui s’est « propagée » dans la colonie avant que l’enseignement agricole ne se soit structuré au sein du système scolaire républicain. Ce projet interroge, de façon quasi-contrefictionnelle, sur la manière dont l’acclimatation se conçoit comme une discipline scolaire et sous quelle(s) forme(s) et par le biais de quels aménagements cet enseignement aurait pu se concevoir localement.

Dès la fin du XVIIe siècle, l’introduction d’espèces végétales est perçue comme un savoir utile à l’enrichissement de la colonie9. Nous émettons ici l’hypothèse que retracer l’histoire de l’acclimatation et de sa « propagation », aux XVIIIe et XIXe siècles, permet de questionner la faisabilité et la pertinence de son intégration à l’enseignement primaire sous la IIIe République.

L’acclimatation : une affaire d’Instructions

Curieusement, les premières instructions relatives à l’acclimatation n’encouragent pas à planter, mais à défricher ! Dans un Mémoire10, le premier administrateur local de l’île Bourbon, Étienne Regnault, exhortait déjà à couper les arbres de « hautes futaies » pour y introduire de nouvelles espèces. Car, comme s’accordent à le dire plusieurs sources11, la flore primitive de l’Île Bourbon n’a aucun intérêt agricole puisqu’elle ne comporte pas d’espèces comestibles. Par conséquent, l’autosuffisance alimentaire de l’île passe nécessairement par l’introduction de nouvelles espèces. Les administrateurs de la Compagnie française des Indes orientales doivent convenir d’une solution pour organiser cette subsistance (entendons également ici le nécessaire remplissage des magasins de la Compagnie en vivres pour le ravitaillement des navires) et décident de déléguer cette charge à la population. Cette délégation se fonde sur un compromis pour les habitants de l’île : l’accès à la propriété. En contrepartie, les contrats de concessions, octroyés par les agents de la Compagnie, imposent à chaque propriétaire d’habitation une obligation de cultiver12.

Quelques années avant l’introduction du café Moka en 1715, les administrateurs commencent à publier des rapports et des mémoires où peuvent se lire les premières instructions relatives à l’introduction de nouvelles cultures13. En 1711, la première partie d’un rapport remis au gouverneur Parat s’intitule : « Etandeue, solage et fruits que produit et peu produire L’Isle Bourbon ». Ce document accorde par exemple une place importante à la culture de la vigne. Quelques bons conseils sont formulés pour rendre cette culture prospère, notamment le recours à des arbres d’ombrage idéals pour protéger des ravages du soleil :

On a traitté icy ce qui regarde la vigne pour n’y plus revenir quand par la suitte on parlera des terres qu’on dit estre propres à cette plantation. On ajoutte seullement que, sy on plante de la vigne dans un terrain gras, on peut mettre un arbre fruitier au lieu d’un bâton : l’arbre donnant de l’ombre empêchera, comme en Lombardie, que la challeur essésive du soleil ne Déseiche le Raisin et le sep de la vigne14.

Durant les décennies 1710 et 1720, les gouverneurs de l’île n’ont pas uniquement aidé l’introduction du café Moka, ils observent aussi de près les réussites (et les échecs) d’acclimatations qui se pratiquent spontanément dans les habitations :

L’on veut que le terrain depuis la Rivière des pluyes [jusqu’] à St-Denis ne soit pas propre à la vigne. Il n’est rien de plus faux, car le fils d’Arzul Guichard, quy demeure au Butore, ayant aporté de St-Paul un morceau de bois de vigne desjà sec, il le mit en terre sans en attendre une bonne réusitte croyant se morceau de bois mort, et au bout de deux années il a produit de fort beau raisin blanc. Il y a au gouvernement un pied de vigne en treille de la grosseur de la cuisse, quy pourtant est tout au bord de la mer parmy le gallet. Et se quy est très vérifiable, c’est que toutes les treilles de St-Paul, quy produisent sy abondamment, sont scituées au pied des montaignes ou autres androits pierreux où il n’y a pas la moindre aparence de terre. Se Raisin est pourtant à beaucoup près plus Beau que celluy quy croît aux montaignes dans les bonnes terres, ché André Rauld et ché Gille Dennemont, quy sependant est Bon et Beau partout15.

Ces rapports et mémoires proposent également, sous la forme d’inventaire, des choix de plantes utiles dont l’introduction est à encourager, parmi lesquelles figurent de nombreux fruits tropicaux (acajou, ananas, l’atte, les papayes, patates16…), des espèces originaires de climats tempérés et doux (poiriers, pommiers pruniers17…), ainsi que des arbres à épices plus rares (muscadiers, canneliers, girofliers18…). Rapidement, les administrateurs locaux s’enthousiasment du « bon air » et du climat tempéré et doux qu’offre l’Île Bourbon. Les habitations bourbonnaises cumulent alors trois fonctions : ce sont des lieux dédiés à l’agriculture vivrière, aux cultures spéculatives (comme celle du café), mais aussi des laboratoires où s’expérimente l’acclimatation. Toutefois, durant la décennie 173019, le gouverneur Mahé de La Bourdonnais (1699-1753) préoccupé, par la menace anglaise dans l’océan Indien, redéfinit le modèle agricole de Bourbon. Il décide d’en faire une « île grenier » devant garantir, en prévision des « temps de guerre », l’approvisionnement de l’Île de France (actuelle Île Maurice) en grains nourriciers20. De plus, en établissant son habitation de Monplaisir à quelques lieues de Port-Louis, nouveau centre du pouvoir des Mascareignes, Mahé de La Bourdonnais participe à ériger l’Île de France au rang de nouveau laboratoire de l’acclimatation21.

Pendant quelques décennies, les sources taisent toutes les activités liées à l’acclimatation à Bourbon. D’ailleurs, l’historiographie a longtemps occulté cette dernière, derrière l’entreprise de multiplication des arbres à épices menée par l’intendant Pierre Poivre (1719-1786). Mais le succès de Poivre, s’il ébranle le monopole hollandais sur le girofle (Illustration 1) et la muscade (Illustration 2), contribue indirectement à réhabiliter l’Île Bourbon, laquelle redevient une terre d’asile pour l’introduction de ces nouvelles cultures. Au mois de juillet 1772, la récente imprimerie de Port-Louis actionne ses presses et publie une cinquantaine d’exemplaires de ce qui est un véritable manuel de jardinage intitulé Instruction sur la manière de planter et cultiver avec succès les plants et graines de gerofliers et muscadiers. A l’usage de M. M. Les Habitans des Isles de France & de Bourbon22.

Illustration 1 : Giroflier (voir 4e de couverture)

Illustration 2 : Muscadier

Photographié sur Bytasyon de Benoît et Franck Morel à Saint-Philippe

Ces instructions s’adressent prioritairement à certains Bourbonnais travaillant en collaboration avec Nicolas Céré (1738-1810)23, parmi lesquels se distingue Joseph Hubert (1747-1825), un cultivateur du quartier de Saint-Benoît. Néanmoins, l’acclimatation des arbres à épices aux Mascareignes se heurte à certains principes théoriques. En effet, au XVIIIe siècle l’acclimatation repose sur un principe essentiel : le respect de la latitude. En clair, l’opération de transplantation ne peut garantir la naturalisation définitive d’une plante qu’en respectant la latitude du pays d’où est originaire l’espèce à naturaliser. De fait, les efforts de Nicolas Céré sont contrariés par la mauvaise presse que diffuse l’Histoire des deux Indes de l’abbé Raynal24. Ce dernier reste très pessimiste quant à la prétendue réussite de l’acclimatation des arbres à épices aux Mascareignes :

Quelques-unes de ces précieuses plantes furent envoyées aux îles de Seychelles, de Bourbon & de Cayenne [Guyane]. Le plus grand nombre resta à l’île de France. Celles qu’on y distribua aux particuliers périrent. Les soins des plus habiles botanistes [...], ne purent même sauver dans le jardin du roi que cinquante-huit muscadiers & trente-huit girofliers. Au mois d’octobre 1775 deux de ces derniers arbres portèrent des fleurs qui se convertirent en fruits l’année suivante. Ceux que nous avons sous les yeux sont petits, secs & maigres. Si une longue naturalisation ne les améliore pas, les Hollandais n’auront eu qu’une fausse alarme, & ils resteront incommutablement les maîtres du commerce des épiceries25.

De plus, Céré ne maîtrise toujours pas la multiplication des muscadiers et tous ses efforts pour identifier « les noix qui doivent donner des individus mâles ou femelles »26 restent infructueux. Paradoxalement, son plus proche collaborateur à l’Île Bourbon, Joseph Hubert27, réussit la prouesse de multiplier cette plante dioïque (unisexe) en greffant des branches mâles sur des pieds femelles28.

Depuis son voyage à l’île de France en 1778, Joseph Hubert reçoit les faveurs de Nicolas Céré29. Cela n’empêche pas ce dernier de solliciter l’ensemble de ses collaborateurs30 pour organiser la distribution des premières graines de girofliers et de muscadiers. Ces initiatives individuelles créent rapidement des tensions avec les habitants de l’île, mécontents de la qualité des semences reçues31. Le pouvoir politique tente alors de prendre en charge ce projet d’acclimatation en s’impliquant davantage. Mais dans les faits, les administrateurs continuent de s’appuyer sur ces jardiniers amateurs, appartenant pour la plupart à la petite notabilité locale, pour mener à bien la multiplication des arbres à épices. Dans cette perspective, en 1785, à l’initiative du baron de Souville, le gouverneur en place, Joseph Hubert est nommé commandant du quartier de Saint-Joseph :

J’avais proposé le nom de Nouvelles-Moluques pour le nouveau quartier, ayant le projet d’y propager les épiceries ; mais le Conseil terrier, dont les arrêts sont irrévocables, l’a nommé Saint-Joseph, du prénom de M. de Souville, alors commandant ici, qui a créé ce quartier, à quoi j’ai souscrit avec plaisir ; c’est lui qui m’en a nommé le commandant32.

La mise en valeur des terres du quartier de Saint-Joseph, qui comprend alors l’actuelle commune de Saint-Philippe33, est confrontée à de nombreux obstacles (difficile accessibilité, mesurage imprécis des terres du domaine, …) contrariant les projets d’acclimatation souhaités par Joseph Hubert. Malgré tout, jusqu’à la fin de sa vie Joseph Hubert conseille les administrateurs de l’île (Farquhar, Milius, P.P.U. Thomas…) qui n’ont de cesse de vanter les « lumières et l’expérience » de ce savant. Il devient aussi correspondant de la Société Académique des Sciences de Paris, pour laquelle il publie un mémoire de près d’une quinzaine de pages sur la thermogenèse de l’arum34. Ce rapport scientifique détaille une cinquantaine d’expériences pratiquées sur cette plante, il est envoyé à Paris et lu le 28 fructidor de l’an VII (14 septembre 1799)35. Vingt ans plus tard, il est l’auteur d’un Mémoire sur le choix des lieux et des positions convenables à la culture des plantes nouvellement portées dans cette Colonie, et sur le moyen de nous préserver des insectes et des mauvaises herbes qui pourraient s’introduire avec elles36. Ce dernier est lu, par ses soins, à la Société philotechnique, première société savante de l’île fondée par le baron Milius en 182037. En 1821, quatre ans avant sa mort, Joseph Hubert reçoit de Louis XVIII l’une des dix médailles d’or réservées aux meilleurs cultivateurs du royaume38.

Le Recueil des savoirs (théoriques et pratiques) des premières sociétés savantes de l’île

Avant d’aborder la Société d’Acclimatation et d’Histoire naturelle de l’Île de la Réunion39, que mentionnait avec nostalgie Adrien Berget, arrêtons-nous sur des sociétés savantes un peu plus anciennes. La décennie 1850 voit la création, à un an d’intervalle, de la Chambre d’agriculture de La Réunion en 1854 et de la Société des Sciences et Arts de l’Île de La Réunion à la fin de l’année 1855. Cette dernière affiche pour objet :

Le but de la Société est d’étudier et de propager les Sciences, les Lettres et les Beaux-Arts, et de concourir au progrès intellectuel de la Colonie en entretenant surtout parmi la jeunesse, le goût des travaux de l’esprit40.

Bon nombre d’articles rédigés par les membres titulaires de cette société savante sont consacrés à l’histoire naturelle. Le positivisme qui imprègne ces écrits aborde l’acclimatation comme un socle théorique capable de faire progresser l’agriculture locale. L’heure n’est plus à discuter de latitude, les débats opposent cette fois les tenants du fixisme41 et du transformisme42 :

S’il est vrai, en effet, comme le pensait Cuvier, que tous les rouages de l’organisme vivant sont agencés en vue d’un résultat fixe et invariable, il est clair que cet organisme lui-même doit être invariable et fixe. Si la loi d’harmonie gouverne seule les choses créées, toute modification accidentelle est impossible […] Mais voilà qu’une autre école non moins célèbre nous apprend que tout n’est pas harmonie dans l’univers […] que tous les êtres vivants […] tout en conservant leur type originel, qu’ils ne peuvent jamais perdre, il leur est permis, sous l’influence de causes diverses, de changer plus ou moins de forme et de structure. De là vient que la création peut se définir la variété dans l’unité, de là vient que les êtres vivants, sans échapper jamais à l’action de la puissance créatrice, ont la faculté de céder, de s’accommoder, de se plier docilement aux conditions extérieures, afin de pouvoir conserver leur existence dans différents milieux ; de là vient qu’il est au pouvoir de l’homme d’apporter des modifications profondes sur les êtres vivants qui l’environnent. […] Telle est la doctrine de Geoffroy Saint-Hilaire substituant à l’immuabilité des espèces le principe de la variabilité, qui est la base de l’agriculture et le fondement de ses espérances. […] Gardons-nous seulement de tomber dans les exagérations de Lamarck. Ce savant naturaliste soutient que, sous l’influence de l’habitude, une espèce peut se transformer spontanément en une autre, et que tous les êtres vivants peuvent provenir d’une souche originelle43.

L’auteur de cet article, E. Neveu, conclut en admettant que : « si, à l’influence du régime, on ajoute celle du climat » une espèce peut « subir des modifications profondes ». Il fait ce constat « en observant un cheval sous les différentes latitudes » et explique encore par ce phénomène « que le manioc, qui, à Bourbon est presque toujours inoffensif, renferme constamment dans les contrées chaudes d’Amérique […] de l’acide cyanhydrique »44. Au-delà de ces prises de position parcimonieuses, les membres de cette société savante sentent bien les limites de leurs apports théoriques dans le domaine de l’acclimatation végétale. Pour progresser dans cette entreprise de connaissances, la Chambre d’agriculture, dès ses débuts, se donne comme objectif de créer un « Recueil d’agriculture » composé de témoignages d’agriculteurs (allant du grand propriétaire au petit cultivateur) réunissant un ensemble de pratiques et de « savoirs gestuels »45. Les bulletins de la Société des Sciences et Arts de l’Île de La Réunion relayent les avancées collectées par la Chambre d’agriculture. Dès son origine, la principale préoccupation de ce recueil est de savoir comment articuler le savoir théorique des intellectuels au savoir pratique des cultivateurs plus proches des réalités et des spécificités de l’agriculture locale :

Une publication périodique où chacun viendra, tout à tour, apporter et puiser les leçons de la théorie et de l’expérience ensevelies jusqu’à ce jour dans le secret des connaissances individuelles […] La théorie, en effet, est fille de la pratique et n’est pas toujours d’accord avec elle. Les grands propriétaires n’ont pas seuls été consultés. Il n’a pas échappé à la Chambre que, pour atteindre son but, il fallait interroger l’expérience des petits habitants d’autant plus précieuse quelquefois qu’elle est plus indépendante des systèmes et des théories46.

Ce recueil ne retranscrit pas, en les juxtaposant, des savoirs et des pratiques qui s’ignorent. Dans leur mise en forme et leur contenu, les articles aux apports largement théoriques prédominent. Les avis et les conseils des agriculteurs apportent un supplément d’information post-scriptum prenant la forme d’une petite synthèse de quelques lignes (Illustrations 3. a. & b.) et servent souvent à corroborer les propos dominants dans le corps du texte. Ce droit de parole ouvert aux petits planteurs n’en reste pas moins assez novateur même s’il se place toujours sous l’étroit contrôle de l’élite intellectuelle de l’île. La somme de connaissances, théoriques et pratiques, qui découle de ce recueil est globalement très consensuelle, mais elle n’interdit pas les débats ni les divergences d’opinions puisque les membres de la Commission47 peuvent réagir et donner leurs points de vue. Leurs observations sont également placées en fin d’articles (Illustrations 4. a. & b.).

Illustrations 3 : a) L’artichaut (ADR, 2PER320/1. « Recueil d’Agriculture », Bulletin de la société des Sciences et Arts de l’Île de La Réunion, années 1856 à 1858, vol. 2 p. 24)

b) Le curcuma et le gingembre, id. p. 27.

Illustration 4 : a) Des pois par M. Jules Gérard (ADR, 2PER320/1. « Recueil d’Agriculture », Bulletin de la société des Sciences et Arts de l’Île de La Réunion, années 1856 à 1858, vol. 2 p. 27).

b) Greffe du poirier et de l’abricotier par M. Châteauvieux, id. p. 71.

En 1869, la Chambre d’agriculture fait publier le contenu des sessions tenues l’année précédente. S’y trouve un « Rapport de la Commission chargée d’étudier les moyens propres à propager l’enseignement agricole dans la Colonie »48. En tant que rapporteur, Jacob de Cordemoy part du constat suivant : « jadis le sol, généreux au-delà de toute expression, produisait sans presque exiger de travail ; il était inutile d’être agriculteur, il suffisait d’être planteur »49. Comme Adrien Berget, il rappelle l’importance de l’agriculture pour l’île de La Réunion : « dans notre pays, l’industrie est intimement liée à l’agriculture » d’où la nécessité de « répandre l’instruction spéciale agricole dans toutes les classes de la population »50. Selon lui, la Chambre d’agriculture pourrait avoir « une influence directe sur le lycée, les collèges communaux et les écoles chrétiennes »51. Pour justifier son projet de réforme la Commission se réfère à un arrêté de M. Hubert Delisle du 28 octobre 1853 « rendant obligatoire les travaux manuels dans les écoles des frères de la doctrine chrétienne et des sœurs de Saint-Joseph »52, Cordemoy en retranscrit le premier article :

Dans les écoles des Frères de la doctrine chrétienne, et dans celles des Sœurs de Saint-Joseph, la plus grande partie du temps des enfants sera consacrée aux diverses professions manuelles, principalement aux travaux de l’agriculture53.

Le rapport conclut en avançant six pistes de progression : 1° la création d’une bibliothèque agricole et industrielle ; 2° la mise en place de cours publics spéciaux avec l’aide des Comices et des Maires de commune « partout du moins où ce sera possible »54 ; 3° prévoir un cours spécial de même nature au Lycée ; 4° la mise en application de l’arrêté du 28 octobre 1853 ; 5° l’introduction de l’enseignement spécial dans les collèges communaux et les institutions libres et 6° la rédaction d’un Manuel élémentaire d’agriculture55 adapté à la colonie.

Ces propositions plaident toutes dans le sens d’un élargissement de l’enseignement agricole à un large public jusqu’à l’intégrer au sein de l’enseignement élémentaire. Ces propositions s’égrènent dans le temps sans vraiment réussir à trouver leur concrétisation. Les réformes se font hésitantes. En 1903, le conseil général étudie une proposition de « ferme école » ayant pour but l’instruction « des jeunes gens de 15 à 18 ans » mais repousse un projet de « conférences agricoles » devant s’adresser au grand public. Le gouvernement local accepte toutefois le « programme complet et adapté à la Réunion, d’un cours d’agriculture élémentaire pour les élèves de l’enseignement primaire »56 proposé par la Commission officielle de l’enseignement agricole, ledit programme est envoyé au ministère des Colonies pour validation.

La principale difficulté de cet enseignement agricole réside, non pas dans le manque de volonté et d’initiatives, mais dans la difficulté de bâtir un socle de connaissances adapté à l’agriculture coloniale de l’île. Le recueil élaboré par la Chambre d’agriculture a d’ailleurs pointé les limites des contenus qu’il propose, du fait des nombreux microclimats que compte la colonie57. Cette grande variété climatique58 peut aussi expliquer les difficultés auxquelles a été confrontée l’île pour fixer un lieu de savoir où pourraient se pratiquer ces enseignements manuel et agricole. Si à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, la station agronomique de la Providence passe sous la coupe du ministère de l’Instruction publique et participe bien à la recherche et à la formation des élèves. Cette station occulte une autre institution dédiée originellement à ce rôle de « propagation » du savoir : le Jardin colonial (actuel Jardin de l’État).

La difficile fixation d’un lieu de savoir et d’enseignement

Tableau 1 : Chronologie des appellations des jardins botaniques de Saint-Denis

Localisé sur un emplacement marquant l’ancienne limite sud de Saint-Denis, l’actuel Jardin de l’État, autrefois nommé Jardin du Roy (puis Jardin colonial) (Tableau 1), est le résultat du transfert d’un jardin plus ancien situé au bas de la Rivière Saint-Denis : le Jardin de la Compagnie59 (Illustration 5. a.). Ce transfert a lieu vers 1770 au moment où les administrateurs particuliers Crémont et Bellecombe60 envisagent l’embellissement du chef-lieu sur le modèle de Port-Louis initié un an plus tôt sous la houlette des administrateurs généraux Desroches et Poivre61. La raison de ce transfert est triple : trouver un lieu moins exposé aux crues62, plus accessible aux promeneurs et y établir les riches collections botaniques qui contribueront au progrès de la science dans la colonie63.

Illustration 5a : Le transfert du jardin du roi vers 1770 (FR ANOM 23DFC0104A, Extrait du Plan du quartier Saint-Denis de l’isle Bourbon depuis les Patates à Durand jusqu’au Cap, levé par Selhausen, 1779)

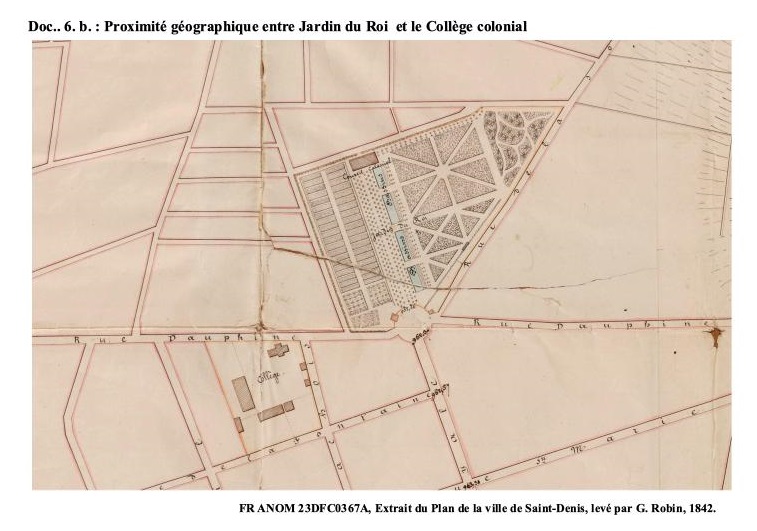

Cette vocation pour l’enseignement se concrétise un demi-siècle plus tard avec la proximité du Collège colonial (Illustration 5 b.). Mais entre-temps, de 1817 à 1829, le Jardin du Roi de Saint-Denis se dédouble, car pour exploiter toutes les possibilités climatiques qu’offre l’île un (véritable64) jardin d’acclimatation est créé dès 1817 dans les hauts de Saint-Denis, au quartier de Saint-François65. L’arrivée des frères Bréon66 permet de faciliter la direction des deux jardins. Tout comme la métropole abrite des « jardins d’acclimatation » pour acclimater des plantes tropicales, ici la colonie n’utilise pas des serres, mais le « bon air », doux et tempéré, de ses hauteurs pour acclimater des plantes européennes67. Ce choix d’un jardin d’acclimatation dans les hauteurs de Saint-Denis correspond aussi à son nouveau modèle agricole et à des attentes nouvelles. En effet, au début du XIXe, après la conversion de l’île à la monoculture de la canne à sucre, de plus en plus de grands propriétaires se tournent avantageusement dans l’expérimentation de nouvelles cultures à une altitude où la canne ne peut s’acclimater (au-dessus de 800 mètres)68. Si l’activité du Jardin du Mont Saint-François est de courte durée, elle n’en reste pas moins une initiative intéressante représentant les attentes d’une époque. Sa disparition renforce la place du Jardin colonial comme principal centre de savoirs et d’expérimentations.

Illustration 5b : Proximité géographique entre le Jardin du Roi et le Collège colonial (FR ANOM 23DFC0367A, Extrait du plan de la ville de Saint-Denis, levé par G. Robin, 1842)

Se réunir dans un tel lieu n’a rien d’une évidence. Lorsque la première société savante est fondée par le baron Milius en 1820, ses membres sont contraints d’occuper une salle de l’Hôtel du gouvernement69. Mais les choses évoluent. Lors de sa première séance, la Société des Sciences et Arts de l’Île de la Réunion inaugure la fondation du Muséum d’Histoire naturelle de Saint-Denis70 qui vient se fixer dans le Jardin colonial sous le haut patronage du gouverneur Hubert Delisle.

Sous la direction de Jean Michel Claude Richard (1831-1857), le Jardin colonial connaît un véritable âge d’or. Ce jardinier réussit la prouesse d’introduire et de multiplier plus de 3 000 espèces végétales71. De même, du temps de la Société d’Acclimatation et d’Histoire naturelle de l’Île de la Réunion, l’un de ses vice-présidents, le docteur Charles Coquerel, réaffirme la vocation scientifique du jardin et le rôle fondamental que joue le muséum dans la diffusion des savoirs liés à l’histoire naturelle :

L’histoire naturelle est la base de toute bonne étude d’acclimatation, et si, comme nous l’espérons, le goût de cette science doit se répandre dans la Colonie, c’est en grande partie au Muséum de Saint-Denis que nous le devrons72.

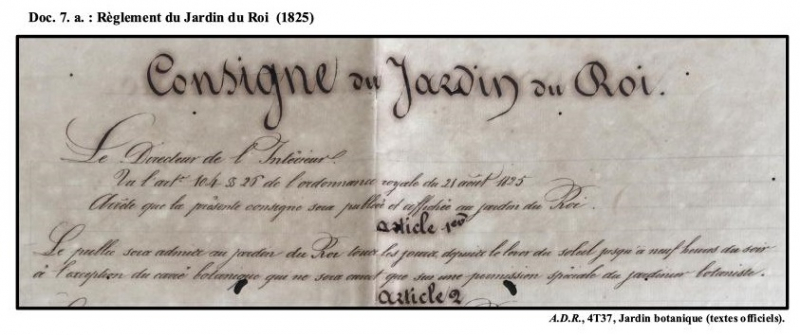

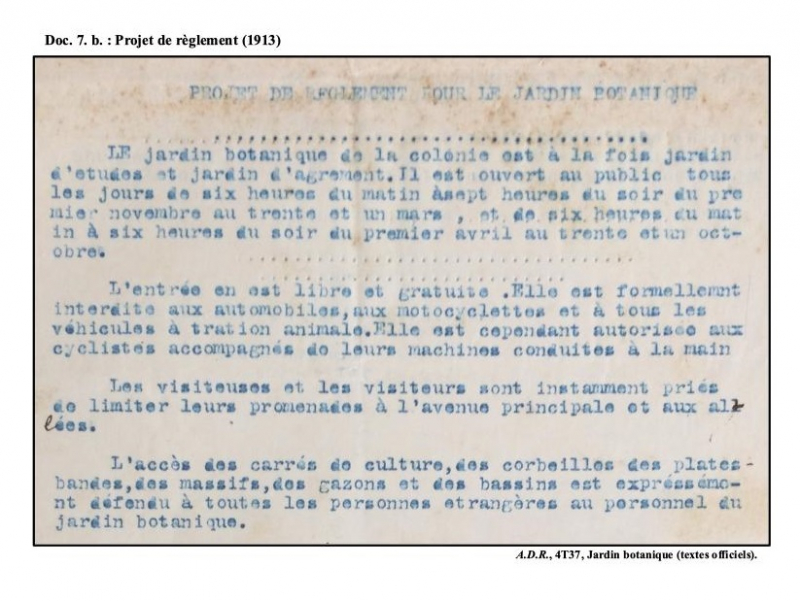

Illustrations 6 : a) Règlement du Jardin du Roi (1825) ; b) Projet de règlement (1913) (ADR 4T37, Jardin botanique, textes officiels)

Dans les faits, le jardin peine à concilier sa vocation scientifique et sa fonction de lieu d’agrément73. Tout au long du XIXe siècle, il est la proie de visiteurs qui abîment ses carrés pédagogiques et ses plates-bandes arborées font l’objet de nombreuses dégradations comme l’indiquent les règlements de 1825 et 1913 (Illustrations 6 a. et b.). Au début du XXe siècle le jardin est de plus en plus perçu comme un lieu de divertissement : on le visite à pied, à vélo et même en automobile ; de nombreuses dérogations y autorisent les concerts, les fêtes et même les projections cinématographiques74.

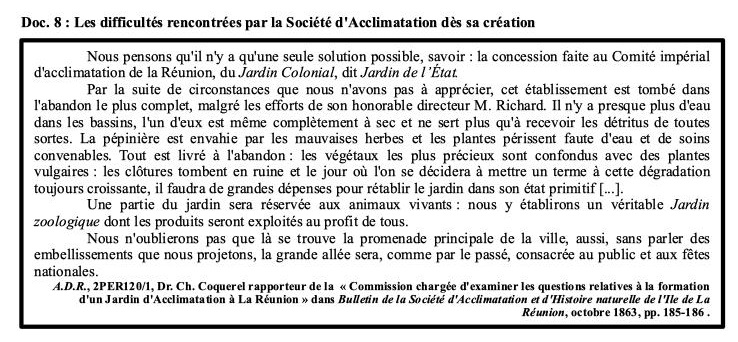

Le problème n’est pas neuf. Déjà en 1863, la Société d’Acclimatation et d’Histoire naturelle de l’Île de la Réunion dénonçait l’état d’abandon du jardin et émettait la requête d’en faire l’acquisition75 pour mieux en gérer l’activité scientifique (Illustration 7). Mais l’attirance pour ce lieu, devenu jardin d’ornement, n’explique pas à lui seul l’essoufflement de son activité scientifique.

Illustration 7 : Les difficultés rencontrées par la Société d’Acclimatation dès sa création

En Europe, dans le domaine des savoirs, se joue un important changement de paradigme. L’histoire naturelle perd progressivement de son prestige et les grandes théories agricoles se font au profit d’un savoir agronomique de plus en plus tourné vers la chimie. L’historienne Nathalie Jas situe aux années 1840-1850 ce basculement vers les savoirs agronomiques et la chimie, au cours duquel le jardinier naturaliste laisse place à la figure du chimiste agronome. L’opposition des travaux de Jean-Baptiste Boussingault (1801-1887) et de Justus von Liebig (1803-1873) est assez révélatrice de cette révolution scientifique en cours. Le premier est un chimiste et agronome français partisan des engrais organiques ; il s’intéresse à la physiologie végétale, qu’il étudie au moyen de « l’installation d’un laboratoire dans une ferme, pour pouvoir analyser le sol, les engrais, les semences et les végétaux »76. L’alliance de la ferme et du laboratoire lui permet de mettre en évidence le rôle de l’azote dans les engrais organiques. Le second est agronome et chimiste allemand ; il publie en 1840 La chimie et ses applications à l’agriculture et la physiologie. Parangon des recherches agronomiques de l’école allemande, Liebig observe la nature depuis son laboratoire. Ce chimiste en blouse blanche incarne parfaitement la nouvelle figure d’autorité de cette nouvelle modernité scientifique. Il se moque avec condescendance des travaux réalisés dans les fermes françaises et « pense que l’azote n’a que peu d’importance et que c’est leur contenance en minéraux qui permet d’attribuer aux engrais leurs valeurs fertilisantes »77.

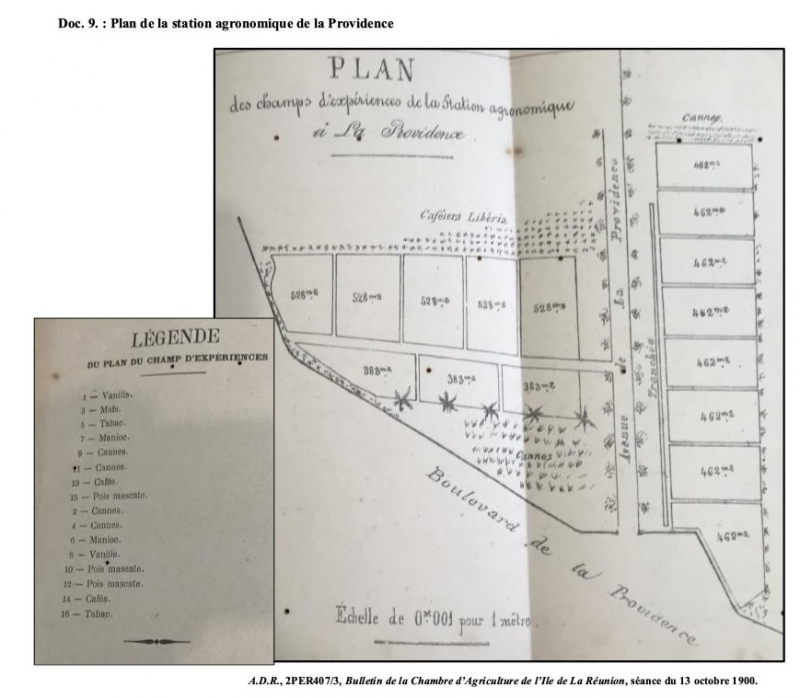

Dans les colonies françaises, les jardins d’essais subissent des mutations inhérentes à l’émergence de ces nouveaux savoirs78. Étudiées par Christophe Bonneuil79, les stations agronomiques qui parsèment l’empire colonial français s’inscrivent dans le sillage des fermes agronomiques françaises. La station de la Providence de Saint-Denis (Illustration 8) ne déroge pas à cette règle. Elle recentre ses recherches sur un nombre réduit de monocultures (la canne à sucre et le maïs) et son activité se tourne résolument vers la recherche de productivité et l’obtention de meilleurs rendements80. Par conséquent, la sélection de nouvelles variétés (et leur acclimatation) n’a plus que pour objectif la résistance face aux maladies qui affectent ces monocultures, tandis que l’étude des sols ne se conçoit plus que dans l’optique de l’amélioration des engrais chimiques.

Illustration 8 : Plan de la station agronomique de la Providence (ADR, 2PER407/3, Bulletin de la Chambre d’agriculture de l’Île de La Réunion, séance du 13 octobre 1900

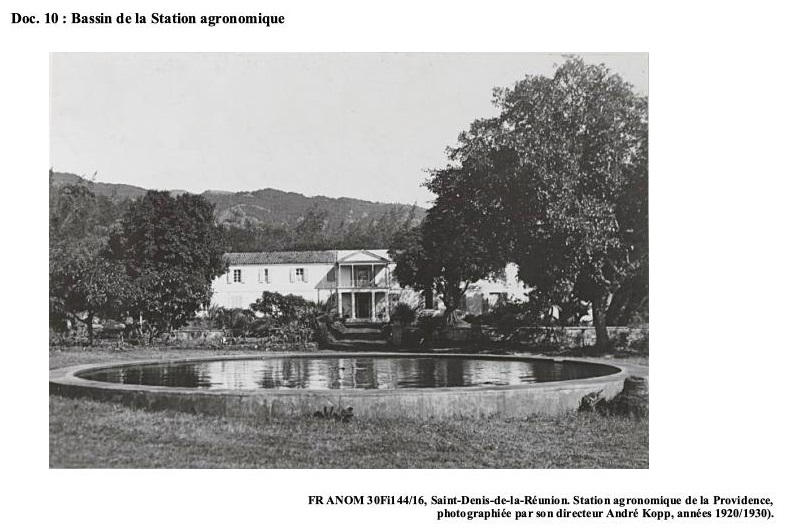

Historiquement, le choix du domaine de la Providence n’est pas un hasard. Le lieu abritait une école professionnelle gérée par des Frères81 et l’endroit possède encore de l’outillage et des infrastructures (un bassin notamment) (Illustration 9) remis en état pour accueillir la nouvelle station agronomique82.

Illustration 9 : Bassin de la station agronomique, vers 1920 (FR ANOM 30Fi1 44/16, Saint-Denis de La Réunion. Station agronomique de la Providence, photographiée par son directeur André Kopp, années 1920/1930) et en 2018 (Photographie Marc Tomas)

Son directeur, Arthur Delteil (1835-1905), détaille le but et le programme de cette station agronomique :

Chacun sait que si la Station agronomique a été votée en décembre 1874. Elle n’a réellement fonctionné qu’en novembre 1875. Dans l’espace d’un mois, laboratoire, champs d’expérience, observatoire météorologique, cours d’agronomie, personnel, comité, tout était constitué et commençait à marcher au milieu de la sympathie des uns et de l’incrédulité des autres83.

Concernant les cours d’agronomie, il précise :

Des cours d’agronomie devaient être faits au Lycée84 aux élèves de l’Enseignement spécial et de Philosophie. Rien n’a été négligé non plus de ce côté-là, et, chaque année, il sort du collège une vingtaine de jeunes gens qui possèdent des connaissances élémentaires sur la nutrition des plantes, la météorologie agricole, la nature des sols, les amendements, les engrais, sur les produits des plantes coloniales et sur la fabrication du sucre85.

Dans les faits, le directeur de la station agronomique manque cruellement de moyens et en appelle au mécénat des grands propriétaires de l’île86. Il est aussi conscient de la dimension trop élitiste de l’enseignement prodigué. Il décide, deux ans plus tard, d’ouvrir cette instruction aux écoles des Frères :

Tous les vendredis à 1 h. 1/2, les 20 élèves les plus âgés et les plus intelligents de l’École des Frères sont conduits au Laboratoire de la Station pour y suivre le cours élémentaire fait tout exprès pour eux. Nous n’avons pas besoin de dire que ces leçons sont publiques et que les portes de la salle des cours sont ouvertes toutes grandes à ceux qui croiraient pouvoir en tirer quelque profit. Le laboratoire a été aménagé pour recevoir un auditoire assez nombreux et la cour de la Station a été disposée en jardin d’étude, qui renfermera des spécimens de toutes les plantes utiles de la Colonie87.

La vision de l’enseignement agricole de Delteil est largement du côté de la démocratisation :

Il faudrait, en un mot, qu’il y eût comme annexe de la Station agronomique une sorte de Ferme-École établie à proximité de la ville, à la Providence, par exemple où les enfants des classes pauvres pussent apprendre à manier la charrue et les autres instruments aratoires, à soigner les animaux, à cultiver les diverses plantes industrielles et maraîchères et à faire de bons engrais88.

Delteil raisonne en idéaliste, il conçoit les limites du système scolaire de son époque et propose une réforme en profondeur afin d’y intégrer ces savoirs pratiques dès l’école élémentaire89 et dans la formation des instituteurs90.

Conclusion : Enseignement et Acclimatation : un rendez-vous raté ?

Pour conclure, les jardins botaniques qui fleurissent dans les colonies entre la deuxième moitié du XVIIIe siècle et le XIXe siècle peuvent être étudiés comme des outils du pouvoir métropolitain au service d’intérêts impérialistes91 (monopoles commerciaux, collections scientifiques…) mais aussi comme des laboratoires d’essais répondant à des besoins locaux92 (pharmacopée, lieu d’enseignement, pépinières…). À La Réunion, l’acclimatation du quinquina et de l’eucalyptus par exemple répond à des intérêts locaux (hygiéniste et reboisement)93. Pour favoriser la naturalisation des espèces végétales sélectionnées le jardin colonial pouvait procéder à des distributions gratuites de plantes94.

En matière d’éducation, les idées énoncées en 1910 et portées par le projet de jardins scolaires du chef de l’Instruction publique de La Réunion, avaient déjà toutes été discutées au cours du XIXe siècle. Si l’histoire de l’acclimatation offre une perspective plus profonde à la question de l’enseignement agricole sur l’île, elle révèle aussi l’importance des initiatives individuelles insuffisamment connues (comme celles de Nicolas Céré et de Joseph Hubert) qui ont été autant de voix discordantes face à la résistible ascension de la monoculture de la canne à sucre. Ce modèle agricole n’a jamais été totalement hégémonique, il a été en permanence discuté et critiqué.

Pour la Société d’Acclimatation et d’Histoire naturelle de l’Île de La Réunion, la possibilité de posséder en propre un jardin aurait permis de répandre la science de l’acclimatation : « que nous puissions dire à tous : voyez, voilà des plantes nouvelles, inconnues dans la colonie, qui remplaceront peut-être un jour avec avantage, vos cannes tombées en défaillance »95.