Cette contribution à une réflexion sur l’enseignement en situation coloniale et postcoloniale rend compte d’une expérience de « terrain » vécue au Tchad entre 1992 et 1996, puis au Mali entre 1996 et 2000, en qualité de « Conseiller culturel et de coopération éducative » du service de coopération et d’action culturelle des ambassades de France de ces deux pays saharo-sahéliens. C’est donc le point de vue d’un acteur de terrain, et non celui d’un théoricien, encore moins d’un idéologue, dont il est question.

Une revue rétrospective et synthétique des actions entreprises en faveur de l’éducation, dans le cadre des accords bilatéraux de coopération franco-tchadiens et franco-maliens, est ici établie. Elle vise d’abord à rendre compte de la diversité des projets instruits et conduits, ainsi que des inflexions « stratégiques » qui purent être conduites. Ces actions de coopération, conduites dans le cadre bilatéral des accords de coopération1, donc dans un contexte postcolonial2, ont rencontré des difficultés essentiellement dues à un cadre politique délicat. Ce cadre est celui d’États fragiles, faiblement dotés en services ministériels et administratifs centraux ou déconcentrés. Ces services sont très peu structurés et très faiblement coordonnés, manquant de moyens humains et démunis en matériels, souvent incohérents dans la conduite des dossiers sur la durée, ou pire encore, corrompus. Cette situation peut rendre très complexe la mise en œuvre des projets, dont les fondements et les objectifs méritent d’être interrogés. Il ne faut pas non plus négliger les positionnements, parfois contestables, des multiples bailleurs de fonds et agence de développement investissant dans le champ de l’éducation.

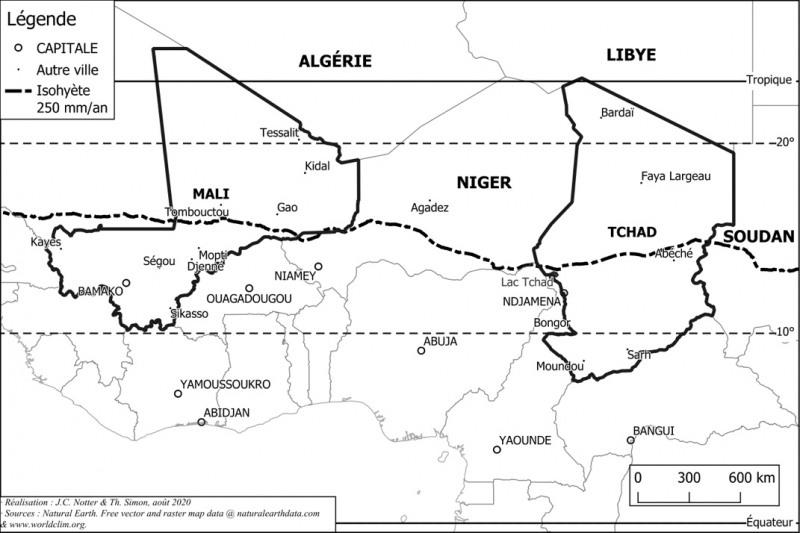

Fig. 1 : Carte de situation

Contexte : complexité, fragilités et incertitudes

Le Tchad et le Mali sont deux États qui offrent de nombreuses similitudes à divers égards. Les difficultés les rapprochent, ces deux pays étant soumis à un éventail de nombreuses fragilités structurelles communes. Ils possèdent un vaste territoire d’étendue pratiquement équivalente : le Tchad s’étend sur 1 284 000 km2, c’est le cinquième pays le plus vaste d’Afrique ; le Mali s’étend lui sur 1 241 238 kilomètres carrés, ce qui en fait le plus vaste État d’Afrique de l’ouest après le Niger. Ces immensités pourraient constituer des atouts. Dans les faits et dans leur trajectoire historique récente vécue, ces espaces non « maîtrisés », faiblement équipés et sous-administrés, constituent une faiblesse structurelle de base. Les espaces « nationaux » tchadiens et maliens sont structurellement fragmentés.

Tchad et Mali sont souvent présentés comme étant scindés en deux grands territoires distincts : saharien au nord, sahélo-soudanien au sud. Ces territoires et les zones de transition (écotones) qui les unissent pourraient s’avérer complémentaires et constituer un atout, notamment du fait de la diversité des milieux naturels et des mises en valeur qui leur sont associées : élevages extensifs dans le nord et nomadisme, cultures vivrières et de rente au sud et sédentarité. Mais, dans la réalité et sur la longue durée, ces espaces s’opposent dans leur fonctionnement économique et social, dans une confrontation qui s’apparente aussi à un engrenage souvent conflictuel. Cet antagonisme historique devenu structurel, largement instrumentalisé politiquement, fragilise, de très longue date, gravement et durablement, ces États.

Pour ces deux pays, un concept ancien mais récurrent est significativement apparu dès les premières années de la colonisation : le « Tchad utile » et le « Mali utile », comme s’il existait de fait une autre scission spatiale qui signerait in fine une partition territoriale. On comprend aisément que dans les deux pays, l’espace « utile » est méridional. C’est évidemment celui des terres arables du sud, des rivières et des fleuves, de l’eau parfois saisonnièrement surabondante, de la végétation, prairies et forêts, mais aussi, ces ressources méritant d’être utilisées, celui des villages, des bourgs ruraux, des petits centres urbains, des fortes densités de peuplement. A contrario, les espaces sahariens du nord offrent évidemment des ressources bien plus limitées, et d’autant plus précieuses, à une population très peu nombreuse. On recense (dans les derniers recensements réalisés entre 2009 et 2012) 500 000 Touaregs au Mali, 380 000 nomades de différentes ethnies au Tchad, soit moins de 3 % de la population. Ces espaces de « l’inutile », du « vide désertique », sont malgré tout habités, parcourus sans relâche. Mais ils ont été placés ou plutôt rejetés (et continuent à l’être) dans une forme de marginalité, évidemment très problématique pour la cohésion et la stabilité des deux États.

Qu’elles soient sahariennes, sahéliennes ou soudaniennes, ces étendues fragiles, aux divers modes d’occupation et de mises en valeur, sont soumises régulièrement à des aléas naturels, d’ordre climatique pour l’essentiel. Les périodes de sécheresse notamment sont fréquentes et intenses. Elles génèrent régulièrement des déséquilibres géopolitiques internes liés à des migrations forcées qui ne font qu’accentuer les difficultés évoquées supra. Au Tchad et au Mali, entre 1970 et 1990, la péjoration climatique s’est traduite par un déficit pluviométrique de 50 à 60 %. L’insécurité alimentaire, due à une destruction des cheptels et des cultures, à la disparition des stocks, a provoqué des déplacements massifs de population vers les espaces méridionaux, plus humides, et surtout vers la périphérie des villes. Et, dans un apparent paradoxe, aux sécheresses étendues et récurrentes, viennent s’ajouter régulièrement des périodes d’inondations qui ravagent les terres cultivées de bas-fonds, ou des invasions acridiennes qui détruisent sur pied les cultures alimentaires de base, mil, sorgho.

Ce contexte fragile sur le plan environnemental peut donc induire de graves déséquilibres internes à ces États, initialement sur le strict plan démographique. Les migrations contraintes sont une source de très graves difficultés pour des États démunis. Ils se montrent largement impuissants face à ces déplacements parfois brutaux et souvent massifs, gérés tant bien que mal par les Organisations Non Gouvernementales (ONG) et par les organismes spécialisés du système des Nations Unies (Haut-Commissariat aux Réfugiés et Programme Alimentaire Mondial pour l’essentiel). Ces graves instabilités sont régulièrement subies au Tchad comme au Mali : elles contribuent largement à alimenter des conflits, souvent locaux, aux racines parfois très profondes sur le plan historique3. Ces conflits et le désespoir collectif qu’ils induisent sont aisément instrumentalisés par des groupes opportunistes, qu’ils se réclament ou non d’une religion qu’ils dévoient, groupes désormais installés dans une logique violente et largement déstabilisatrice4.

Au Tchad comme au Mali, la société est très fortement fragmentée, parcourue de fortes tensions internes (parfois qualifiées « d’interethniques »5) : ceci constitue évidemment une fragilité structurelle supplémentaire et tout à fait essentielle lorsque l’on cherche à comprendre les dynamiques éducative et culturelle à l’œuvre dans ces États. Sur le plan linguistique notamment, cette fragmentation est patente. Au Tchad, ce ne sont pas moins de 144 langues qui sont parlées, le français (depuis 1960) et l’arabe « classique » (depuis 1978) étant les deux langues officielles. Au Mali, 78 langues sont parlées, le français étant la langue officielle et 13 langues « nationales » (dont le bambara, langue « véhiculaire ») étant reconnues. Cette situation de plurilinguisme peut être considérée comme une richesse, car ces langues sont le support et le véhicule de traditions, de croyances6, de la transmission de valeurs, de savoirs et de savoir-faire. Mais cette fragmentation linguistique pose aussi d’évidence un problème de cohésion et de difficultés dans les échanges et, au-delà, va jusqu’à poser le problème de la construction nationale elle-même…

Ces deux États sont donc, depuis des décennies, sans relâche, soumis à des contraintes variées, d’ordre environnemental ou d’ordre culturel (lato sensu), et surtout à des déstabilisations géopolitiques récurrentes et intenses, aux effets souvent dévastateurs, sans avoir les moyens nécessaires pour rétablir des situations de violences endémiques. Tchad et Mali ont vécu, depuis plus d’un demi-siècle d’indépendance, une succession de régimes politiques qui n’ont fait qu’ajouter des problèmes aux crises, amplifiant la faillite politique et administrative, à l’échelon central comme au niveau régional. Le Tchad a connu des décennies de violences et les ravages de guerres ininterrompues, le Mali a plongé, particulièrement depuis 2000, dans une crise politique profonde, dont on ne voit pas la fin, qui fait désormais pratiquement de lui un État failli.

On conçoit donc aisément que le contexte fortement dégradé et instable, caractérisant ces deux États, rende très problématique la mise en œuvre d’une politique éducative efficace. Or, très précisément, ces deux États sont face à un défi de démographie scolaire qui paraît impossible à relever. En effet, l’un comme l’autre ont plus de la moitié de leur population (Tchad : 13 millions d’habitants, Mali : 19 millions d’habitants) située entre 0 et 15 ans… La situation ne semble pas devoir de sitôt pouvoir s’améliorer, avec un indice de fécondité de 6 enfants par femme en âge de procréer au Tchad comme au Mali. Ces données simples et brutes permettent de « mesurer » la dimension de la tâche à effectuer afin de réduire l’ampleur du désastre éducatif dans les deux pays. Lorsque l’on ajoute les conflits régionaux, leur lot de destructions et de massacres, la faiblesse (et parfois l’inexistence) des encadrements administratifs et pédagogiques, on a l’impression d’être face à une situation désespérée autant que désespérante… et pourtant : agir pour l’école s’inscrit, de très longue date dans ces deux pays, comme une priorité affichée.

Des projets ajustés sous la contrainte

Tchad : un « système » éducatif à terre

Au début des années quatre-vingt-dix, la « coopération éducative » entre le Tchad et la France se met en place dans un contexte particulièrement délicat et assez inédit. Il faut en effet s’adapter très vite à une nouvelle donne politique du début des années quatre-vingt-dix : le régime d’Hissène Habré a été renversé le 1er octobre 1990. Une nouvelle présidence, celle d’Idriss Déby, commence. Il s’agit donc d’accompagner des mutations qui interviennent après trois décennies de troubles divers et de guerre ouverte, de violences souvent extrêmes7. Ces événements ont littéralement ravagé le système éducatif. Les instituteurs, les professeurs, les cadres pédagogiques et administratifs de l’enseignement, très majoritairement originaires du sud du pays, ont largement disparu dans les tourmentes successives, sans jamais être remplacés dans la plupart des cas. Dans le meilleur des cas, ils ont pu fuir vers les régions méridionales et y (re) devenir agriculteur, pour survivre. On peut considérer qu’au début de la décennie 1990 le système éducatif tchadien est à terre : il est à reconstruire.

Tchad : l’obstacle des « encadrements », le problème des « partenaires »

Les services « centraux » du ministère de l’éducation sont donc essentiels pour assurer avec efficacité une telle tâche. Or ils sont occupés, à N’Djamena comme dans les délégations régionales (les « rectorats »), par de nouveaux cadres souvent « exogènes ». Surtout, dans des postes clefs, on trouve des idéologues venus de Khartoum ou formés (comme le très puissant Secrétaire général) à l’Université Al Ahzar du Caire, dont on doit pleinement mesurer l’importance pour la formation des encadrements éducatifs africains8. Dans un enseignement supérieur ravagé, à l’université de N’Djamena, le nouveau Recteur, par ailleurs géophysicien, est tout simplement le neveu du nouveau Président9. Dans un tel contexte, il est donc extrêmement délicat et complexe, voire risqué, de s’aventurer sur le terrain sensible de la coopération éducative, sans disposer auparavant d’une solide connaissance des vrais enjeux, des enjeux cachés, des réseaux en place ou en formation et des principaux acteurs.

Le dossier est d’autant plus délicat à gérer que plusieurs partenaires bilatéraux et multilatéraux (la Banque mondiale et l’UNESCO notamment) intervenant massivement (sur plan financier) dans ce secteur, ne font pas toujours preuve de clairvoyance, de courage et de lucidité, quand ils ne visent pas clairement des objectifs avec lesquels la coopération française ne peut qu’être réservée ou en désaccord10.

Et c’est parfois de nos propres services que les difficultés peuvent apparaître : la dénonciation ouverte de certains problèmes n’est visiblement pas comprise par tous. Dans nos propres structures administratives, des réticences se font jour lorsque l’on veut restituer les faits dans leur dure réalité11. Il faudrait donc édulcorer cette réalité en permanence en bâtissant un monde « comme si tout allait au mieux », ménager en permanence des susceptibilités et, par-dessus tout, ne « pas faire de vagues » : il est souvent très difficile de s’y résoudre.

Tchad : la question de « l’assistance technique », faiblesses et forces

Au Tchad en 1992, il faut d’abord prendre en compte la gestion délicate d’un dispositif d’assistance technique très difficile à piloter. Ce dispositif compte 43 personnes, pour la plupart des enseignants expérimentés, coopérants de longue date pour certains, dotés pour la plupart d’une impressionnante motivation, capables d’ajuster sans délais leurs actions et entretenant des relations étroites avec les cadres nationaux. Ces coopérant(e)s sont affectés au sein d’un « Bureau d’appui pédagogique » (BAP). Cette structure apparaît comme étant « hors-sol », peu intégrée aux structures administratives de l’Éducation nationale, bien qu’elle soit dirigée par un cadre tchadien.

Il s’agit d’un dispositif « lourd » d’assistance technique, héritage des dispositifs antérieurs de coopération de « substitution ». L’un des objectifs à atteindre consiste à le « redimensionner », en « l’allégeant »12, et surtout en l’intégrant dans les structures administratives tchadiennes, sans qu’il perde pour autant de son efficacité. Après des péripéties diverses et des évaluations externes de cette structure, l’objectif est atteint en 1996, avec une réduction de moitié des effectifs. Celle-ci est obtenue notamment par le « non-remplacement » des assistants techniques partants, sans que des problèmes humains insolubles soient posés et que la cohérence de notre intervention ne soit mise à mal.

Mais ce dispositif d’assistance technique offre aussi un atout considérable car il est régionalisé : sa force est en réalité dans cette déconcentration régionale. Des assistants techniques français du secteur de l’éducation sont en effet en poste à Abéché (Ouaddaï), à Sarh (Moyen Chari), Moundou (Logone oriental) et Bongor (Mayo Kebbi). Ce dispositif régionalisé est unique. Il permet évidemment de disposer d’une vue sans cesse réactualisée des problèmes, des difficultés rencontrées et des avancées réalisées à l’échelle locale. Compte tenu de l’hétérogénéité territoriale de ce vaste pays, les projets d’appui peuvent être conduits avec une certaine souplesse, adaptés au plus près des besoins et non pas « pré-formatés » comme trop souvent. Ces assistants techniques de « terrain » sont d’ailleurs régulièrement sollicités par les « experts » de passage d’institutions multilatérales (Banque mondiale, PNUD, UNESCO) : leur efficacité et leur connaissance des problèmes sont reconnues.

Tchad : quels ajustements possibles pour les projets de coopération éducative ?

En 1992, les projets et les acteurs de la coopération dans le secteur éducatif foisonnent au Tchad : les bailleurs de fonds multilatéraux, au premier rang desquels la Banque mondiale (bailleur du « dernier recours »), la Banque Africaine de Développement, le PNUD, l’UNESCO, l’UNICEF, le PAM… la cohorte des agences spécialisées des Nations-Unies défile régulièrement à N’Djamena (les missions d’expertise se succèdent sans relâche, avec des projets à la clef dans la plupart des cas) et il faut leur ajouter aussi l’Union Européenne ainsi que les coopérations « bilatérales », la nôtre, mais aussi celle de l’Allemagne, des Pays Bas, des États-Unis, (la Chine apparaissant timidement dans ce paysage encombré en 1996).

Dans le cadre des accords bilatéraux de coopération, le dispositif d’appui français met en œuvre un panel d’actions au moyen d’un projet financé par le Fonds d’Aide et de Coopération (FAC). Les assistants techniques participent aux côtés de leurs homologues tchadiens (quand ils existent), conseillers pédagogiques et inspecteurs, à l’élaboration d’un programme de planification et de prospective, programme essentiel concernant la formation continue des enseignants. Il s’agit de faire en sorte que tous les enseignants en poste (du primaire au secondaire) puissent bénéficier annuellement d’une formation et d’un suivi de ses pratiques pédagogiques. Les coopérant(e)s participent à ces formations continues dans les établissements. Ce positionnement de nos actions est stratégique car il nous donne une vue d’ensemble des difficultés, des avancées et de progrès réalisés au plus près du terrain. Ce premier axe d’action est complété par la participation de coopérants français aux travaux d’une « commission de restructuration et de déconcentration » des services du ministère de l’Éducation nationale. Un troisième axe, conduit en partenariat avec l’Union Européenne (financement du Fonds Européen de Développement), consiste à construire un « plan statistique unifié » et des « tableaux de bord » permettant le pilotage du système éducatif. Ce n’est pas un luxe car il est très hasardeux de se fier aux données existantes de la carte scolaire : des missions de terrain (au Ouaddaï notamment, mais aussi au Kanem) ayant cherché en vain des écoles et des enseignants répertoriés, mais introuvables in situ. Enfin, car il est indispensable dans ce processus de reconstruction systémique, de refonder les formations souvent largement obsolètes ou inadaptées : des conseillers pédagogiques français participent à la rénovation des programmes d’enseignement du primaire au secondaire.

Fig. 2 : « école » d’un village du Ouaddaï, au nord d’Abéché13

Tchad : une inflexion décisive

Des relations essentielles sont établies, entretenues et développées, notamment après 199414, avec des ONG nationales, implantées pour certaines de longue date, ayant maintenu leurs activités dans les pires moments. C’est en particulier le cas de l’ONG SECADEV15 et du CEFOD16, mais aussi du réseau des Écoles Catholiques Associées (ECA). Des appuis sont accordés à ces structures car il existe par le biais de ces structures solides une perspective d’investissements pérennes. On dirait peut-être maintenant qu’il s’agit d’une approche « durable » du développement.

Cette option est toutefois risquée. Elle expose très clairement notre dispositif à d’éventuelles difficultés, compte tenu des orientations idéologiques très connotées qui sont alors celles de certains cadres institutionnels de l’éducation. De plus, un autre risque connexe et important est à prendre en compte. Ce risque, cette fois, est d’ordre « géopolitique », dans la mesure où ces réseaux de formations associatifs, à base confessionnelle chrétienne, sont essentiellement implantés dans les régions méridionales.

Un appui à ces structures est immédiatement interprété comme une « prise de position », dans l’éternel clivage opéré entre le nord et le sud du pays, clivage qui affecte depuis toujours, et de manière obsessionnelle, les esprits. Toute action, toute décision est lue à travers ce filtre. Il s’agit donc d’agir, non pas avec discrétion car les moindres appuis financiers de notre part sont évidemment scrutés, mais au contraire de manière parfaitement ouverte, dans le cadre du dispositif de concertation franco-tchadien qui gère l’attribution des financements du FSD17. Une autre solution est également mise en œuvre, consistant à proposer des appuis à des réseaux éducatifs, relevant des ONG concernées, mais implantés dans le centre du pays.

Plusieurs missions d’identification sont conduites sur le terrain, passant en revue de détail la « carte scolaire » de plusieurs régions. Dans un premier temps, les préfectures frontalières du Centrafrique : Moyen Chari, Logone occidental et oriental, mais aussi Salamat. Ces missions associent des responsables régionaux de l’éducation. À l’occasion de ces missions, ils découvrent parfois une réalité qu’ils ignoraient, vivant enfermés dans leurs bureaux préfectoraux, sans moyens logistiques de déplacement. Des missions d’identification sont également conduites dans le nord-est du pays, le Ouaddaï et la région de Biltine, mais aussi dans le Batha, aux alentours du lac Fitri.

Ce travail de terrain se concrétise par la mise en place de « microprojets », construits avec les bénéficiaires directs et gérés par les Associations de Parents d’Élèves (APE). Un projet plus ambitieux sera aussi bâti en faveur du réseau des Écoles Catholiques Associées (avec l’État), traitant d’appuis directs apportés aux APE, mais aussi de formation des enseignants. Au total, en quatre années, l’ensemble de ces projets mobilisera environ 5 millions de F, soit pratiquement autant que les financements accordés au titre de l’aide bilatérale (secteur éducatif) dans le cadre des projets du Fonds d’aide et de Coopération (FAC), hors assistance technique.

Une occasion unique a pu être saisie, en 1994, pour développer un aspect encore plus novateur dans l’approche de ces questions et, aussi, couper définitivement court à toute éventuelle polémique sur un privilège accordé aux régions méridionales. Suite à des inondations catastrophiques dans le massif du Tibesti, à la frontière nord, l’ambassade est invitée à identifier des projets d’aide d’urgence. Des missions d’identification sont ainsi conduites dans le Borkou, Ennedi, Tibesti (BET), à Faya Largeau et à Bardaï à trois reprises, puis à Aouzou. Dans ces palmeraies, trois projets, combinant appuis aux secteurs de l’éducation, de la santé et du développement rural (élevage), seront mis en place (Voir Fig. 3 : une école à Bardaï, Tibesti, après sa réhabilitation, page titre).

On constate donc que l’appui de la coopération française au système éducatif tchadien a innové en combinant, avec l’appui de l’équipe régionalisée d’assistants techniques, dans un souci d’efficacité maximale, un panel de moyens financiers divers (pas forcément coûteux), pour réaliser des actions concrètes et visibles, ciblées graduellement en faveur de « l’éducation de base ». Ces orientations « stratégiques » fortes, prises en faveur de « l’école de base », semblent demeurer valides, dans un pays où un système éducatif formel et surtout solide peine encore à s’imposer18.

Tchad : un « modeste » projet complémentaire qui s’inscrit dans la durée

Complétant les appuis au système éducatif formel, une action est conduite afin de renforcer les apprentissages de la langue française en faveur d’un public d’adultes analphabètes ou/et souhaitant renforcer son bon usage de cette langue « officielle ». Sans sa maîtrise minimale, aucun accès à la fonction publique, aucune promotion (par exemple dans l’armée) n’est envisageable. C’est en 1986 qu’une structure d’apprentissage du « français langue étrangère » (FLE) est créée : Centre Audiovisuel pour le Fonctionnaire Arabophone Tchadien (CAVIFAT). On élargit en 1992 le dispositif qui devient « Centre d’Apprentissage de la Langue Française » (CALF), installé à N’Djamena et à Abéché. Non seulement ce dispositif existe toujours mais il a depuis été conforté et étendu : à Adré (le Ouaddaï dispose donc de deux CALF), Sahr, Moundou. Ce dispositif a permis à des centaines d’adultes de mieux appréhender la langue française et peut-être aussi de s’ouvrir aussi un peu au monde19.

Mali : priorité politique à « l’éducation de base"

Du Mali, René Dumont écrivait, en 198620, qu’il s’agissait d’un pays « qui sera rayé de la carte ». En 1996 : le Mali existe encore, Il semble connaître une nouvelle stabilité politique qui paraît désormais bien lointaine. L’État a entrepris de placer l’éducation, notamment « l’enseignement fondamental », au centre de sa stratégie de développement : c’est ce qu’affiche très clairement le président Alpha Oumar Konaré, lui-même historien universitaire. Un « ministère de l’Éducation de base » a été spécifiquement créé. Sous l’impulsion de plusieurs partenaires au développement, au premier rang desquels notre dispositif se trouve positionné avec la Banque mondiale et le PNUD, le Mali a mis en chantier une refonte de son système éducatif et de formation.

Ce chantier ambitieux doit prendre en compte une situation dégradée et à laquelle il est particulièrement difficile de faire face. Sur le plan démographique, le contexte est explosif du fait de la croissance non maîtrisée de la population en âge d’être scolarisée. Une pression très importante s’exerce donc sur l’offre de scolarisation. En première analyse et bien que les indicateurs soient sujets à caution à l’échelle du pays (taux de scolarisation, carte scolaire, disponibilité des infrastructures et des enseignants), la tâche paraît démesurée. Même en mobilisant tous les partenaires au développement possibles et toutes les ressources humaines disponibles, le chantier semble gigantesque. En outre, il faut regarder quelques réalités en face. Par exemple, du point de vue de la mobilisation des ressources budgétaires nationales pour le secteur de l’éducation, on observe que les dépenses courantes d’éducation ne représentent que 1,5 % du PIB en 1994. Ce simple constat « comptable » donne la dimension des difficultés. Il convient donc pour ce pays de réaliser un effort considérable afin de dégager des priorités budgétaires pour l’éducation dans un contexte évidemment peu favorable, et faire des choix stratégiques parfaitement planifiés.

Si le système éducatif n’est pas en ruine comme au Tchad, il faut quand même noter que du point de vue de la qualité des apprentissages, la faible rétention de l’alphabétisation, ainsi que des résultats d’enquête internationale sur des tests standardisés, situe le niveau moyen des acquisitions au Mali parmi les plus faibles en Afrique. En outre, l’analyse de l’évolution de la rétention de l’alphabétisation à l’âge adulte suggère fortement une dégradation de la qualité des apprentissages : le peu que l’on a appris s’évapore vite. Toutefois, la diversité des conditions d’enseignement, mise en regard avec les résultats des élèves, sur la base de données nationales ou internationales, suggère qu’il existe des marges de manœuvre pour améliorer le niveau d’apprentissage. C’est dans cette voie que l’on décide donc d’orienter notre action de coopération éducative.

Mali : un dispositif « agile » d’assistance technique

La priorité est donc donnée à des actions centrées sur « l’école fondamentale ». Une petite équipe21 de neuf assistants techniques (dont une inspectrice d’académie, ex-directrice d’IUFM et des conseiller(e)s pédagogiques expérimentés) est « insérée » au sein des services du ministère de l’Éducation de base (MEB). Elle est dotée de moyens pour conduire ses actions d’appuis, par le biais d’un projet FAC de 15 millions de F, sur 4 ans. Avec cette équipe et dans un processus de concertation permanent et approfondi avec les cadres maliens, la mise en œuvre et le suivi de ce programme sont très rapidement entrepris. Il paraît impossible en effet de rester, comme d’autres partenaires au développement du Mali, dans une position attentiste et de négociation permanente sur ce qui « va être fait » : cet attentisme est souvent lié à l’absence d’équipe d’expertise pérenne. Ce n’est pas le cas de notre dispositif, prêt à réagir rapidement sur tout le territoire22.

Mali : des actions ciblées

L’évaluation préalable du projet, les échanges avec l’administration malienne et avec les partenaires au développement impliqués sectoriellement (la Banque mondiale notamment) permettent de définir quelques actions ciblées sur l’encadrement administratif et pédagogique. Ce ciblage laisse espérer un effet multiplicateur. Des formations sont conçues et délivrées aux Directeurs régionaux de l’éducation, aux inspecteurs (IEF) et aux conseillers pédagogiques (CP), puis aux directeurs d’école. Ces formations sont faites en « présentiel » mais aussi par le biais de formations « à distance » innovantes : nous sommes en 1996. Ce sont au total 35 IEF et 140 CP, soit la totalité des inspecteurs et conseillers pédagogiques en poste de l’enseignement de base, qui bénéficient ainsi d’une formation continue adaptée et conduite sur la durée. 597 directeurs d’école (sur les 1 927 répertoriés) sont également bénéficiaires de formations. Ces actions seront considérées comme novatrices. Pour partie, elles finiront par fonder une fraction de la politique éducative du Mali pendant plus d’une décennie. En outre, ce projet aura permis également d’entamer une refonte des programmes d’enseignements, dans un contexte sensible et très délicat.

Mali : la délicate question de la langue d’enseignement23

Le ministre de l’éducation de base souhaite que l’accent soit mis sur le problème de la pédagogie « convergente » : c’est-à-dire passer d’un enseignement initial en langues nationales à l’enseignement en français24. L’enseignement en langues nationales pose techniquement plus de problèmes qu’il n’en règle25. Quelles langues choisir ? Les treize langues nationales ? Mais, par exemple, il n’existe pas une langue dogon, mais une grande variété de langues dogons, sur lesquelles il n’existe aucun consensus lexical et grammatical. Et combien même ce choix serait fait : comment financer les matériels pédagogiques (livres, manuels) à éditer en peul, bambara, tamasheq, songhaï, dogon… ? Plus problématique encore : cette option ne risquerait-elle pas de « démembrer » le corps enseignant sur une base linguistique et ethnique et donc de raviver des tensions intercommunautaires ? Ces questions sont posées et ces débats n’ont pas été occultés. Des réunions, souvent informelles et tardives, y compris avec le ministre lui-même, ont donné lieu à des échanges parfois vifs, mais ont toujours permis de confronter les points de vue et de faire avancer les actions du projet, à défaut d’avoir beaucoup avancé sur ces problématiques linguistiques. Ce travail permanent de concertation, de confrontation et de débat, de véritable partenariat, constitue une expérience très forte, autant que la mise en œuvre d’un projet avec une équipe et un financement important. Il est simplificateur de penser que les actions de coopération bilatérales sont systématiquement imposées. Elles sont la plupart du temps négociées, parfois âprement, y compris lors de la phase de mise en œuvre.

Mali : investissement dans les écoles « communautaires »26

Sur la base de l’expérience conduite au Tchad avec les ONG (supra) une action de terrain très concrète a pu être défendue et développée, avec des moyens structurés et conséquents. Elle s’est traduite par de nombreux « microprojets » dans tout le pays. Par le biais du Fonds Social de Développement (FSD) et en coordination étroite avec la CAEF, ce sont 70 projets d’écoles fondamentales (soit environ 20 000 enfants concernés), d’un montant moyen de l’ordre de 150 000 F, qui ont pu être réalisés, dans les régions de Bamako, Ségou, Sikasso, Mopti et Kayes. Avec l’appui conjoint de la CAEF et de l’Association Française des Volontaires du Progrès (AFVP) (assurant la maîtrise d’œuvre), ce sont aussi 150 écoles « communautaires » qui ont été mises en place (construites, équipées, dotées d’enseignants formés), essentiellement dans l’ouest du pays : régions de Kayes, Kita, Nioro, Bafoulabe.

Ces actions « diffusent » au point qu’une demande est faite par une APE malienne de Gao en vue d’un projet de création d’un collège d’enseignement francophone. Cet établissement, préexistant mais rénové et agrandi dans le cadre de ce projet (par l’AFVP) a été ouvert à toutes les communautés d’une région où, quelques années auparavant, une guerre « civile » sévissait encore. Malheureusement, Gao a replongé dans les troubles et les violences au début des années 2000. Le collège « L’Harmattan » semble avoir disparu depuis lors. Ce projet avait abouti avec, aux côtés de la Coopération française, des partenaires aussi improbables que CARITAS (ONG du Vatican) et l’ACDI (Coopération canadienne).

On est donc, au Tchad comme au Mali, très loin d’une coopération éducative « formatée »27. Une marge de manœuvre, rendue possible après 1994 grâce au FSD, peut être utilisée pour non seulement conforter les encadrements d’État, mais encore les initiatives venant des APE. Contrairement à l’idée admise, il est donc possible de financer non pas des « éléphants blancs », des projets somptuaires et largement inutiles, mais des projets correctement dimensionnés associant l’État et la société civile. C’est évidemment une démarche et une approche qui demande une concertation, des échanges incessants avec les cadres nationaux. Cette approche pragmatique donne des résultats concrets, mais très fragiles ! Ce qui a été construit très lentement, toujours difficilement, peut-être détruit en très peu de temps28.

Un regard critique et rétrospectif…

L’école à reculons ?

Dans les impératifs de l’action, entre 1992 et 2000, la question centrale d’une continuité ou d’une rupture entre nos actions de coopération éducative et les politiques conduites antérieurement n’a jamais été clairement posée. Elle apparaît parfois sous-jacente, non dite ou mal formulée, lorsque l’on est confronté par exemple à la question linguistique. Ce fut le cas au Tchad et de manière plus claire encore et surtout plus aiguë au Mali. Au Tchad, au Ouaddaï29 comme dans le BET ou au Kanem, la résistance à la scolarisation « formelle », voire l’opposition et finalement son refus, n’ont certainement pas été mesurés à leur juste valeur dans la mise en œuvre de nos actions. Rétrospectivement, résistances et refus apparaissent bien plus clairement comme une remise en cause évidente d’une forme d’assujettissement de populations, souvent partiellement ou totalement nomades30, à des contraintes que l’autorité, naguère coloniale désormais « nationale », veut imposer à tout prix. Les familles y voient une déstabilisation certaine d’un mode de vie déjà fragilisé et mis à mal par des événements extérieurs non « gérables » (sécheresses, conflits…). Dans des contextes ruraux où les familles se trouvent en permanence « sur le fil », en situation de survie d’une saison à l’autre, chaque membre de la famille doit contribuer, selon son âge et son sexe, aux tâches familiales. Notons que des expériences importantes de scolarisation en milieu nomade eurent lieu très tôt en situation coloniale. En 1917, dans la région de Goundam, à 90 km au sud-ouest de Tombouctou, furent créées deux « écoles nomades » suivant le déplacement des familles31.

En élargissant cette réflexion, au-delà des sociétés nomades, il est patent désormais qu’une partie des difficultés de mise en œuvre des actions de coopération éducative ont des racines bien plus profondes et solides qu’il n’y paraît. La question des langues d’enseignement, la question de l’obligation de scolarisation des enfants est perçue comme une injonction impossible à prendre en compte. Elle est introduite au Tchad comme au Mali, dès 1990, à la faveur des conclusions de la conférence de Jomtien qui impose une politique « d’Éducation Pour Tous » (EPT), confortée lors d’un forum sur l’éducation tenu à Dakar en 2000. Ces questions sont sensibles dans des pays où la langue française, langue d’enseignement, est très peu pratiquée dans le cadre familial, où les modes de vie et de production nécessitent, voire exigent, la participation active de toutes et tous, en âge ou non de fréquenter l’école. Aussi, il existe une instrumentalisation politique de ces questions : perçue, énoncée par exemple au Tchad, en 1996. On en fait état dans des dépêches diplomatiques probablement perdues ou ignorées dans les arcanes ministériels. Lors de concertations entre bailleurs de fonds et ministère de l’Éducation, il est très clairement fait mention, par des cadres nationaux, de « modèles d’écoles contraires à nos valeurs et à nos croyances ». On ne peut être plus clair.

Fig. 4 : Dans la cour d’une école coranique à Djenné

© Thierry Simon, 1997

Déstabilisation : une clarification

Dans ce travail de coopération éducative « engagé »32, les principales résistances rencontrées viennent de partout. Une nouvelle donne apparaît en 1998, à Dakar, lors de réunions sur nos politiques de coopération éducative. La confirmation d’orientations « stratégiques » que l’on peut considérer comme problématiques finit par intervenir. Il s’agirait désormais de « caler » nos projets sur ceux de la Banque mondiale (bailleur de dernier recours) et il s’agirait aussi « d’investir » dans l’éducation « non formelle » et dans les questions « d’alphabétisation ».

Nous sommes alors confrontés à un problème de fond. Le domaine du « non formel » éducatif en Afrique sahélienne intègre le dispositif des « écoles » coraniques et des médersas, système avec lequel notre action coopérative est jusqu’alors restée sans lien. Nous nous retrouvons donc dès lors dans une situation de porte-à-faux. Depuis 1996, à N’Djamena, puis à Bamako, des analyses sur ces dispositifs confessionnels ont été fournies. Dès février 1996, à N’Djamena, on signale notamment que devant la crise récurrente du système éducatif formel, public et francophone, un dispositif arabisé et islamisé se développe, notamment dans les plus grandes villes, construit en parallèle à l’enseignement coranique traditionnel. Ces centres de formation sont installés au cœur des quartiers, animés par de jeunes « enseignants » (pas toujours Tchadiens) très dynamiques et fortement motivés, ce qui tranche nettement avec le découragement et le renoncement d’une partie importante des enseignants de l’école publique. En outre, ces centres sont également tournés, de manière très opportuniste, vers des formations pratiques (menuiserie, électricité, mécanique…) prisés des jeunes. Ce dispositif est reconnu par les parents car il offre un cadre éducatif conforme aux valeurs de l’islam, permettant à chaque jeune de renforcer ses savoirs, sa foi et de rentrer dans « l’action ». On a évidemment là un exemple très concret de l’adaptabilité, de la souplesse de ces dispositifs qui peuvent s’ajuster de manière permanente aux besoins et répondre à la demande sociale dans un rapport dialectique à la « tradition » et à la « modernité » sans cesse négocié. Ces caractéristiques essentielles sont également celles de la plupart des médersas au Tchad comme au Mali33. Il faut noter que ces évolutions, ces ajustements s’inscrivent dans la durée. On les perçoit et les décrit au début des années quatre-vingt-dix, mais en réalité c’est tout le système éducatif (au sens le plus large) saharo-sahélien qui s’est construit et a évolué sous l’effet d’influences extérieures très anciennes34.

Que faire ?

On a pu établir qu’une partie non négligeable des systèmes éducatifs tchadien et malien « non formel » est partiellement, mais profondément, infiltrée par des influences islamistes fondamentalistes, exogènes à l’islam africain. Depuis, ces dérives ont été largement confirmées et amplifiées. Si l’on entreprend, dans le cadre bilatéral, d’investir dans le « non formel », comment et sur quelles bases exclure de nos appuis ce dispositif « non formel » des « écoles » coraniques et des médersas que certains considèrent comme faisant partie intégrante du système éducatif malien ?35

La meilleure solution consiste évidemment à continuer à concentrer nos appuis sur le système « formel » d’État ou sur le système « communautaire », respectueux des programmes officiels. Il s’agit là d’une position fondamentale et sur laquelle on ne peut transiger36. Tous les efforts conduits avec les équipes d’assistants techniques au Tchad et au Mali sont allés dans le sens d’un appui aux dispositifs formels d’éducation de base, en développant notamment des actions novatrices en direction des écoles « spontanées » ou « communautaires »37. Cette question refait également surgir la problématique très délicate de la confiance ou, a contrario, la défiance que les parents peuvent accorder au système éducatif formel, avec à la clef, comme corollaire tous les problèmes liés aux processus de déscolarisation. Lorsque les parents s’impliquent par le biais des APE ils investissent avec un minimum de confiance.

Dans tout le Sahel, on mesure souvent mal les aléas que les politiques éducatives ont pu subir, en raison de l’histoire, des résistances culturelles et sociales qu’elles ont pu induire dans un environnement très anciennement islamisé. Ces aléas expliquent en partie certaines des difficultés actuelles de ces pays en matière d’éducation. Il faut quand même signaler que « l’école occidentale », que les cadres coloniaux s’attachaient à conforter sans relâche et de manière parfois brutale, apparaissait comme la pierre angulaire de « l’œuvre colonisatrice » et que l’école coranique, vue en face et par opposition, semblait au contraire vouée au déclin. Le développement d’un système éducatif formel s’est donc réalisé dans ce contexte délicat et dans un équilibre souvent très fragile. Nombre de familles ont très longtemps vu dans l’école coloniale, prolongée par les dispositifs scolaires « formels » post-indépendances, une institution chrétienne et étrangère dont les fondements étaient opposés à ceux de l’islam, voire comme une entreprise destructrice des valeurs intrinsèques et pluriséculaires fondant le quotidien des sociétés rurales. Pour illustrer ce constat, il suffit de rappeler ce passage très révélateur de L’aventure ambiguë de Cheik Hamidou KANE (1961, p. 53). Il résume les difficultés et les contradictions qui entravent, traversent nos projets et nos actions de coopération éducative : « L’école étrangère est la nouvelle forme de guerre que nous font ceux qui sont venus ; et il faut y envoyer notre élite, en attendant d’y pousser tout le pays ».