C’est en ces termes que s’interrogeait le général Paul Bailly, chef d’état-major de l’armée de l’air, quant à l’avenir du contrôle de Paris sur cette position clé à la fin des années 1950. A l’instar de la réflexion menée par ce stratège français, Djibouti s’inscrit pendant la guerre froide dans une dialectique entre l’enjeu régional, voire mondial, de sa position géostratégique et l’illustration du caractère marginal ou central de l’océan Indien dans la poursuite des ambitions mondiales de la France. Celui-ci dépend largement des phases de la guerre froide, de l’importance du pétrole dans les économies occidentales, des liens noués entre la France et l’Afrique, des relations et des rivalités avec les autres puissances occidentales dans la région ou encore du développement de la force de dissuasion française. Par son isolement vis-à-vis des autres territoires français, Djibouti apparaît peu accessible et délaissé. Ce territoire incarne pourtant, par sa position géographique, un seuil, une porte d’entrée, entre l’Occident, l’Afrique et l’océan Indien, mais aussi une marge de la stratégie française en outre-mer. C’est un carrefour paradoxalement mal relié, mais central pour assurer la connexion entre les possessions françaises dans l’océan Indien et la métropole.

La position géographique de Djibouti, bordant le détroit de Bab el-Mandeb, est extrêmement sensible aux évolutions géostratégiques. Au cours de la guerre froide, Djibouti passe d’un point de relai périphérique à un enjeu stratégique central pour de nombreux acteurs de ce conflit. L’océan Indien n’est dès lors plus considéré uniquement à l’aune de crises locales épisodiques, de conflits qui lui sont périphériques ou de corridors maritimes et aériens le traversant et le survolant. Toutefois, Paris peine à donner une réalisation concrète à ses ambitions stratégiques dans cette zone géographique. Djibouti est en effet une des zones stratégiques identifiées par les stratèges français, mais dont l’importance est reléguée après le Centre Europe et la Méditerranée. Elle s’inscrit dans une politique des bases outre-mer étudiée par l’historiographie1. La vulnérabilité de Djibouti vis-à-vis des puissances voisines montantes permet de mettre en lumière la place stratégique de l’océan Indien, mais aussi sur les difficultés que rencontre la France pour répondre à ce défi. Sans recourir aux archives du quai d’Orsay qui aurait dépassé le cadre d’un article, le propos s’appuie ici largement sur les archives interarmées du Service historique de la défense et plus particulièrement des papiers de l’armée de l’air. La technicité de cette armée la rend particulièrement sensible aux contraintes liées à l’outre-mer et aux évolutions militaires d’adversaires et en fait le révélateur d’orientations stratégiques.

Djibouti se voit conférer une place stratégique au fil des situations géopolitiques belligènes dans cette région du monde. Il faut aussi s’attarder sur les difficultés rencontrées par la France ou ses atermoiements à donner une véritable substance à cet instrument de sa politique dans l’océan Indien. Ainsi, il convient d’interroger la mutation de Djibouti, non pas uniquement dans le cadre d’une dialectique centre-périphérique mais aussi à travers une grille de lecture atour du concept de marge délaissée et de marge dynamique2 en retraçant sa géohistoire militaire3. L’état des forces militaires stationnées à Djibouti et l’effort budgétaire qui y est consacré sont un curseur de la mesure de la place de ce territoire au sein de la défense nationale. Ainsi, la position géographique de Djibouti évolue entre marge isolée à la fin des années 1940, rocade stratégique difficilement reliée à la métropole dans les années 1950 et 1960, puis espace situé au cœur d’une stratégique française entre Afrique et océan Indien à partir des années 1970.

Un territoire marginal entre dénuement et démesure

Isolement et déréliction

Après la mémoire d’un « âge d’or » marqué par le dynamisme économique propre à cette colonie isolée, Djibouti est relégué dans un état d’abandon après avoir subi les affres de la Seconde Guerre mondiale4. A la fin, des années 1930, alors que « la Corne de l’Afrique est en grande partie sous domination italienne qui enserre la Côte française des Somalis et le Somaliland britannique […] la garnison [de Djibouti composée] de plusieurs milliers d’hommes constituait pour les Alliés le meilleur point d’appui en cas d’agression italienne »5. En 1940, les forces du général Legentilhomme repoussent les attaques italiennes ce qui fait de Djibouti le « seul territoire d’Afrique noire Française directement impliqué dans les combats avant l’Armistice »6. Toutefois, après l’armistice et la collaboration dans le cadre des commissions militaires allemandes et italiennes, la Côte française des Somalis (CFS) subit un isolement matériel et sort de l’orbite stratégique d’une France occupée et collaborationniste7.

Dès novembre 1940, le général de corps aérien Jauneaud, commandant de l’air du groupe des colonies françaises de l’océan Indien, « est placé d’office en congé d’armistice pour s’être opposé à la politique du maréchal Pétain. Son commandement est divisé en deux : le commandement de l’air de la côte des Somalis est confié au commandant Delgée et le commandement de l’air à Madagascar est attribué au commandant Andrieu »8. Ainsi, les forces aériennes de l’océan Indien qui étaient auparavant réunies sous le commandement du plus jeune général de corps aérien sont déclassées et confiées à des officiers beaucoup moins gradés. En revanche, les forces rapatriées en Afrique du Nord (AFN) et en Afrique de l’ouest (AOF) depuis la débâcle sont commandées par les officiers supérieurs et les généraux les plus expérimentés de l’armée française. De même, après une vision ultramarine très ambitieuse dans l’entre-deux guerres, la Marine nationale ne peut stationner à Djibouti que de très faibles moyens de transport. L’intérêt stratégique accordé par les autorités françaises à cette zone géographique avant la guerre s’effondre.

Par la suite, la Côte française des Somalis (CFS) reste, sous l’impulsion de ses administrateurs civils, fidèle à Vichy, malgré les tentatives du général Paul Legentilhomme, commandant supérieur des troupes à Djibouti de faire basculer la colonie dans le camp de la France libre. Mal leur en prend, étant dans une zone proche des intérêts britanniques à Suez et au Moyen-Orient. Londres refuse de laisser sur ses arrières une base qui pourrait servir de relais aux sous-marins allemands. Après l’opération Iron Clad qui voit, le 5 mai 1942, les Britanniques attaquer la base de Diego-Suarez à Madagascar9, défendue par des troupes vichystes et l’invasion du reste de la Grande Île de septembre à novembre 194210, Djibouti doit subir un véritable blocus de la part des Britanniques11. Depuis l’invasion japonaise de Singapour, le Royaume-Uni entendait éliminer les poches d’opposition éventuelles sur la route du Moyen-Orient et des Indes. Le général Wavell organise un blocus maritime, puis terrestre à partir du mois d’avril, lorsque les troupes italiennes sont contraintes de quitter l’Éthiopie. L’officier général britannique pensait pousser Djibouti à entrer dans le giron des alliées en l’isolant complètement12. Cette position déjà très éloignée des autres possessions françaises est complètement livrée à elle-même. Les quelques avions sur place sont employés à la survie du territoire. Ils essayent de pourvoir à un minimum de ravitaillement alimentaire, mais leurs capacités sont bien trop limitées13. Finalement, la Somalie française passe aux côtés des Alliés à la toute fin de l’année 1942, au moment où l’opération Iron Clad finit de réduire les dernières forces vichystes à Madagascar. Djibouti est alors vidée de la plupart de ses maigres forces qui participeront à la libération de la France et notamment au siège des poches de l’Atlantique14.

Comme dans nombre de territoires d’outre-mer au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les forces militaires font piètre figure à Djibouti. En 1949, « les deux vedettes de la Marine sont incapables d’arraisonner un boutre à voile ayant le vent pour lui »15 critique le général Piollet, chef d’état-major de l’armée de l’air. Sur la base aérienne n° 329 de Djibouti, la situation n’est guère plus brillante. Trois Potez 35 et deux Potez 29 (voir illustration 3e de couverture), datant des années 1930 et à bout de souffle, forment l’escadrille de liaison aérienne (ELA) 51. La directive ministérielle de juin 1946, fixe les effectifs d’Air somalis à deux officiers, le commandant de l’air et le commandant de base, secondés de 37 sous-officiers et assistés d’une centaine d’indigènes, doivent assurer les missions de l’aviation coloniale16. Toutefois, ces effectifs sont largement consacrés au gardiennage des terrains aériens. Le seul pilote est le commandant de l’air, ce qui réduit considérablement les capacités opérationnelles de l’aviation à Djibouti. La situation paraît si précaire que le retour de la base à une direction civile est envisagé. Ainsi, l’hypothèse d’un retrait des unités de l’armée de l’air est évoquée, ne laissant comme seules forces sur place, des troupes de l’armée de terre et de faibles moyens navals17.

Dans les derniers mois de la guerre, le général Valin, chef d’état-major adjoint de l’armée de l’air, et chef historique des Forces aériennes françaises libres, entendait installer une escadrille de police et de sécurité équipée de quatre bombardiers légers DB-7 Boston. Toutefois, les opérations se concentrent alors en Europe et les Alliés ne consentent à équiper les forces françaises uniquement pour participer à la bataille pour achever la Seconde Guerre mondiale et non pour constituer des forces militaires lui permettant de reconstituer son empire colonial18.

À partir de la fin des années 1940, le régiment de tirailleurs sénégalais de la Côte française des Somalis (CFS), à l’instar des autres outre-mer français doit fournir des forces pour alimenter la guerre d’Indochine. Djibouti apparaît comme un lieu de perdition aux yeux des officiers qui ne trouvent à commander que des forces anémiques sur un territoire sans enjeu, éloigné de toute action combattante. Lors de l’insurrection à Madagascar, en 1947-1948, les forces de Djibouti sont tellement faibles qu’elles peuvent à peine fournir de maigres troupes pour participer aux opérations de contre-insurrection. La base aérienne de Djibouti n’est même plus un passage obligé pour les renforts par voie aérienne. Les avions Halifax venus de France, lourdement chargés et ne pouvant faire de longs vols, passent par l’Algérie, puis par Niamey, Bangui et Nairobi, plutôt que par Djibouti19. Son seul intérêt réside en tant qu’escale maritime pour le transit des troupes et des matériels au profit du Corps expéditionnaire français en Extrême-Orient. Mais du point de vue aérien, la Côte française des Somalis n’est même plus un carrefour stratégique, mais est devenu un véritable isolat, même lorsqu’une crise aussi grave et durable que l’insurrection de Madagascar se déclenche dans l’océan Indien.

L’idée de base impériale : entre ambition outrancière et réalité prosaïque

Face à cet échec dans l’utilisation des positions géostratégiques françaises, des officiers généraux dévoilent leur volonté de « faire de Djibouti une base impériale, une chaîne essentielle reliant la métropole à l’Indochine et à Madagascar »20. Les aviateurs, à l’image du général Gérardot, chef d’état-major de l’armée de l’air, développent une vision très ambitieuse dans laquelle « la France ne peut espérer redevenir une grande puissance militaire que si elle est en mesure d’utiliser le potentiel territorial que lui offre ses possessions coloniales »21. Le général Piollet, ancien chef d’état-major de l’armée de l’air, estime que « dans la défense de l’Union française, [l’armée de l’air est la] seul[e], dans un premier temps, pour venir au secours de Madagascar et de l’Indochine. Djibouti doit pouvoir recevoir des avions à grande autonomie pouvant relier en deux étapes l’Indochine et Madagascar ». De très gros efforts d’infrastructure et d’investissements en moyens de réparation, de ravitaillement, et même de protection de ces installations devraient alors être consentis pour concrétiser cette vision de la Côte française des Somalis d’un carrefour entre la métropole, l’Afrique, l’océan Indien et l’Extrême-Orient22. De plus, dans une conception proche de l’Air Control britannique23, l’armée de l’air se verrait confier l’entière responsabilité de la sécurité et de la défense du territoire en même temps que les moyens des trois armées qui passeraient directement sous ses ordres.

Le général Valin reconnaît toutefois que « pour l’immédiat la situation n’est pas viable, même pour un temps très court »24. En effet, l’aviation se limite à cinq avions de liaison Morane Criquet quelques Toucan, la version française du Junkers 52. À l’image de l’aviation d’Afrique occidentale française (AOF), d’Afrique équatoriale française (AEF) et d’Afrique orientale française (AOrF)25, la mission immédiate des forces aériennes de Djibouti reste d’assurer le contrôle des espaces coloniaux, de montrer les cocardes aux indigènes. En cela, elle n’est guère différente des possibilités de l’aviation coloniale construite pendant l’Entre-deux guerres qui devait réaliser la permanence de la présence de la métropole à Djibouti. Ainsi, entre le 18 et le 20 janvier 1949, les Potez 25, toujours présents, effectuent quelques passages à basse altitude pour indiquer les lieux d’émeutes entre populations indigènes, qui causent la mort d’une cinquantaine personnes et en blessent une centaine jusqu’à ce que les forces de l’armée de Terre parviennent à les réprimer26. Maintenir l’autorité française dans cette colonie isolée et durement éprouvée par les épreuves subies durant la Seconde Guerre mondiale est la seule possibilité pour les forces françaises à Djibouti, loin de toute considération géostratégique globale, ou des projets aussi grandioses qu’irréalistes portées par la Marine entre 1944 et 194627.

Une rocade stratégique difficilement reliée

Structure et infrastructures : poser des bases stables dans une région instable

À partir des années 1950, la France inscrit son action stratégique dans le cadre de la guerre froide. Les guerres de Corée et d’Indochine ont conduit à l’émergence de théories sur des attaques communistes par le flanc sud de l’Europe28, non protégée par l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN) et par la multiplication des alliances telles la mise sur pied de l’Organisation du traité de l’Asie du sud-est (OTASE) en 1954 ou la signature du traité de Bagdad l’année suivante. Pour leur part, les stratèges français veulent développer une profondeur stratégique en mobilisant l’ensemble de l’Union française. L’Afrique doit être forgée en hinterland à travers des zones d’organisation industrielles africaines (ZOIA) et des zones stratégiques sous commandement interarmées à l’exemple des pratiques françaises avant 1939 et Alliées pendant la Seconde Guerre mondiale29. Ainsi sont créées la zone stratégique d’Afrique centrale (ZSAC), dont le commandement est confié à un aviateur, et la zone stratégique de l’océan Indien (ZSOI), qui correspond à une zone de commandement maritime, placée sous les ordres d’un marin30. Ces zones stratégiques doivent permettre de préparer des plans de défense dès le temps de paix et d’organiser un commandement militaire régional unique en cas de conflit international. Ainsi, ce commandant en chef doit proposer les moyens pour assurer « la couverture commune aéronavale du continent africain, dans l’océan Indien, la défense de l’est africain, les appuis opérationnels réciproques avec les alliés »31.

Les militaires reviennent à l’organisation militaire qui avait précédé l’armistice de juin 1940 dans lequel le but était que les territoires puissent s’épauler et rompre leur isolement. Ainsi, en dépit de la faiblesse des moyens dévolus à la ZSOI, son rôle est éminemment d’ordre logistique et « son efficacité ne peut être complète que si une liaison est réalisée avec la ZSAC, l’Indochine, ou un éventuel théâtre d’opération interallié dans le cadre du théâtre de guerre du Pacifique, les territoires alliés voisins, en particulier l’Afrique du sud et l’Australie. Enfin la zone stratégique doit renforcer la cohésion de l’ensemble des territoires français »32. Cette dimension purement nationale est essentielle alors qu’une option aurait pu être de se reposer sur le Pacte de Bagdad et les Anglo-saxons pour justifier un retrait mais la défense de l’Union française et la rivalité dans les possessions outre-mer entre occidentaux semble alors encore présente.

Cette organisation militaire correspond évidemment à la place exponentielle prise par le Moyen-Orient dans la croissance économique à partir des années 1950. L’importation du pétrole en provenance du Golfe persique transforme l’océan Indien et la mer Rouge en une artère vitale pour l’Occident33. Et, en cas de blocage du passage par le canal de Suez, la voie de déroutement passe par le canal du Mozambique au large de Madagascar. Dans la première situation, la Côte française des Somalis, appuyée par les forces de Madagascar, est en mesure d’avoir un regard sur ces flux, dans la seconde hypothèse, ce serait à Djibouti d’assurer le transit et le support de forces pour la base de Diego-Suarez. Dans les deux cas, la ZSOI conserve un rôle crucial.

Néanmoins, le fonctionnement des zones stratégiques se heurte ici aussi non seulement à l’indigence des moyens, mais se retrouve paralysé à cause de la multiplicité des acteurs et de l’éclatement des responsabilités politiques et militaires de la défense en outre-mer. Les forces militaires dépendent du ministre de la France d’outre-mer, mais doivent en outre rendre compte aux secrétariats d’État de leur armée respective. Il faut attendre juillet 1951, pour que soient précisés l’organisation et les attributions du commandant de la ZSOI34. Le groupe des territoires français de l’océan Indien est considéré « comme une plate-forme aéronavale sur le réseau de communication entre l’Afrique et le Moyen-Orient et les autres territoires de l’océan Indien et de l’Extrême-Orient. Il peut être aussi, en cas de guerre, une zone de déconcentration pour certaines organisations économiques et enfin, une zone logistique35 ». Le vice-amiral Ortoli, successeur du vice-amiral Barjot à la tête de la ZSOI est par ailleurs conseiller militaire de la France à l’OTASE, ce qui témoigne d’une vision globale de l’océan Indien.

Le vice-amiral Barjot, commandant de la ZSOI, reçoit la lourde tâche de réaliser une politique de défense cohérente et réaliste dans les possessions françaises de l’océan Indien. De très importants travaux d’aménagement sont effectués à Djibouti. Entre 1953 et 1955, l’infrastructure portuaire est modernisée en profondeur avec l’installation de postes de mouillage, de postes à quai, de hangars, de lieux de stockage et par l’achèvement de dépôts d’hydrocarbures au point de réaliser un véritable complexe économico-militaire36. Ces travaux sont complétés par l’extension de la piste d’atterrissage de 1 300 à 2 400 mètres. Le vice-amiral Barjot défend en outre l’idée de construire une cale de radoub de 250 mètres qui puisse accueillir le porte-avion Clemenceau, en construction à Brest depuis 1955. Cette infrastructure, extrêmement rare en Méditerranée orientale et dans l’ouest de l’océan Indien, permettrait d’accroître largement les capacités logistiques françaises en outre-mer, un desserrement en cas de neutralisation des installations en métropole et de multiplier le rayon d’action des forces d’intervention navales37. Cette installation, bien trop coûteuse, n’est finalement pas réalisée. Malgré cela, « Djibouti est née d’une nécessité logistique. […] Cet équipement augmente considérablement la valeur de ce point sensible unique sur la côte de l’Afrique orientale. […] L’importance stratégique de Madagascar et de la Côte française des Somalis est à apprécier par rapport au Moyen-Orient, région faible du dispositif de défense interalliés et exposé à la menace soviétique »38 estiment les stratèges pour qui l’équipement militaire doit être doublé d’une infrastructure économique pour assurer le développement de l’Union française.

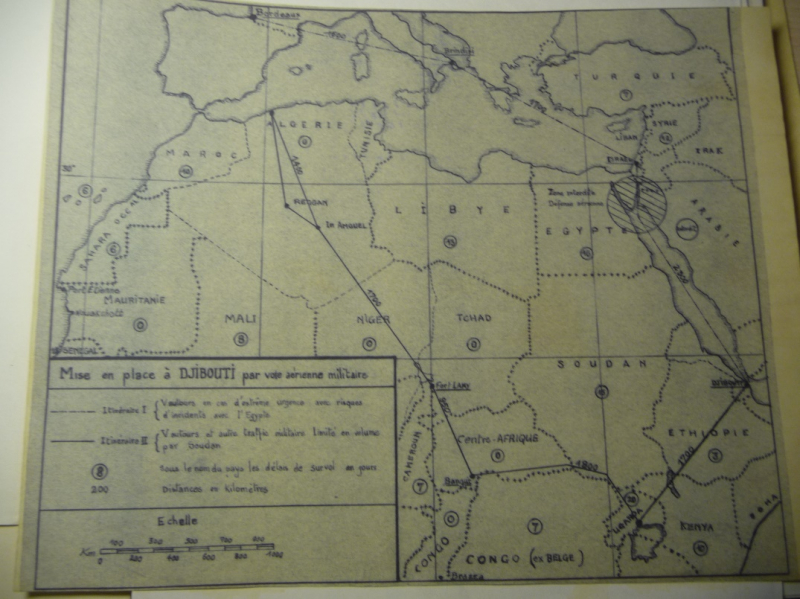

Hypothèses de vols depuis la métropole et l’Algérie vers Djibouti, fin des années 1950

(Sources : SHD, AI, 3 E 340). Des mises en place militaires à Djibouti pourraient se faire en cas d’extrême urgence par la Méditerranée, puis la mer Rouge, mais entraîneraient d’importants risques d’incident avec l’Égypte, quelques années après l’opération 700 menée à Suez en 1956. L’autre option est de partir des bases d’Algérie en passant par Fort-Lamy, Bangui, puis l’Ouganda car le Soudan ne serait pas disposé à laisser les avions de l’armée de l’air française traverser son espace aérien.

Un point d’ancrage dans la stratégie alliée

Dès 1948, les officiers français avaient envisagé Djibouti comme « une position stratégique non isolée mais devant trouver sa place dans un ensemble allié39 ». Quelques années plus tard, l’importance accrue de Djibouti s’illustre à travers l’intérêt exprimé par les Alliés pour cette région du monde40. Des échanges réguliers sont alors organisés entre les représentants militaires français, britanniques et africains, tels que les Rhodésiens ou les Sud-Africains41. Aux conférences de Nairobi de novembre 1950 et mai 1951, limitées à l’Afrique orientale, les dialogues restent confinés à des généralités et prennent le soin d’éviter tout particularisme42. C’est d’ailleurs une volonté gouvernementale que de ne pas trop s’avancer dans les discussions et que les relations d’état-major n’entraînent pas des implications politiques trop importantes43. Comme cela avait été anticipé, les perceptions géostratégiques différentes entraînent des approches pragmatiques mais limitées. En l’absence de directives gouvernementales d’ordre stratégique, les informations échangées demeurent très empiriques44, même si, chez les officiers français pointe l’envie « d’aborder les problèmes d’ensemble du continent africain, voire de stratégie »45. On y voit cependant du côté britannique une certaine volonté de discuter d’une collaboration militaire étroite sur le plan local, allant jusqu’à l’intégration des forces et des commandements « dans le but de profiter éventuellement des moyens d’intervention [français] en cas de troubles graves ou de conflits ».

Les Britanniques considèrent la mer Rouge et le canal de Suez comme une chasse gardée. Ils entendent conserver la direction stratégique dans la région et ils ne proposent aux Français que de les associer à la mise en œuvre de leurs propres plans. Les états-majors britanniques cherchent à faire de Fort-Lamy au Tchad et de Djibouti des bases relais pour leurs propres forces en assurant le stockage de carburant46. Le projet n’aboutit pas. Les Britanniques sont réticents devant le principe de réciprocité, alors que les Français auraient été satisfaits de pouvoir survoler plus facilement le Soudan pour raccorder entre elles les zones stratégiques de l’Afrique centrale et de l’océan Indien. En revanche, les Américains implantent des éléments militaires à Djibouti en 1953, à la suite d’accords menés dans le cadre de l’OTAN.

Lors de l’élaboration des plans de la coalition franco-britannique avant l’opération de Suez en 1956, de grandes divergences apparaissent entre les alliés et entre les forces armées navales, terrestres et aériennes47. La position de Djibouti est évoquée. La Côte française des Somalis apparaît comme un point d’appui incontournable lors d’opérations réelles de grande ampleur dans la région. In fine, Londres abandonne l’idée de prendre Alexandrie, ce qui serait trop risqué d’un point de vue politique, pour se recentrer sur le canal de Suez48. Paris ne poursuit pas non plus avec l’option d’un volet de l’opération Toréador qui aurait été montée en Mer Rouge avec les forces britanniques d’Aden pour atteindre Suez. Djibouti aurait servi, dans un premier temps, à la recherche et à la diffusion du renseignement opérationnel avant que s’y concentrent les forces françaises49. Les plans combinent ainsi des idées déjà émises par le général Valin qui prévoyait la neutralisation du canal de Suez et la constitution éventuelle de bases de défense au Moyen-Orient et en Afrique centrale britannique et française en cas de conflit général au Moyen-Orient ou dans le cadre de « représailles contre les nations qui apportent une aide aux ennemis de la France en Afrique du Nord »50.

Après l’évacuation de Suez par les Britanniques, le rapprochement de l’Égypte avec l’URSS augmente l’attention sur les territoires riverains du Bab el-Mandeb et plus particulièrement de Djibouti. En 1958, le vice-amiral Mariani, commandant de la ZSOI s’alerte que « jusqu’en 1956, l’importance de Djibouti et d’Aden n’était que secondaire [mais depuis], l’URSS dispose pratiquement de Suez, les bases britanniques du Moyen-Orient ont à peu près disparu […] Aden, concentré et vulnérable, n’est pas à même d’y faire face seule »51. De surcroît, l’officier général s’inquiète non pas de la menace maritime, mais de la menace terrestre en provenance d’Égypte, de Syrie, du Yémen et du Soudan. Derrière ces considérations stratégiques quelque peu excessives, se dresse l’impératif d’une coopération étroite avec les puissances anglo-saxonnes, bridée par des considérations stratégiques nationales52. En effet, « les nations occidentales sont engagées dans des voies totalement différentes, parfois contradictoires, certaines nations exploitant à leurs fins propres des tendances défavorables à l’intérêt des autres. Une telle politique n’a pas été jugée réalisable en raison des obstacles auxquelles se heurtait sa mise en œuvre, du fait des oppositions d’idéologie, de méthodes ou d’intérêt, bref de l’absence d’une volonté commune susceptible d’en fournir la base »53. Ainsi, les forces militaires des États-Unis ne sont alors pas présentes de manière permanente sur zone. Aucune unité de l’US Air Force n’est prépositionnée, la Middle East Force de Bahreïn est symbolique et les déploiements de la VIIe force sont rares et très limités. En revanche, La France manifeste l’ambition de prouver l’intérêt de ce territoire dans la stratégie mondiale pour solliciter des aides matérielles alliées sans rien céder de sa souveraineté54.

« Pont-levis » entre océan Indien et Afrique orientale

La base française dans la région pourrait servir de point d’appui en cas de conflit de grande ampleur admettent alors certains parlementaires55. Les forces françaises se préparent aussi dans l’hypothèse d’un conflit régional dans lequel l’armée française serait confrontée aux forces ennemies des États voisins soutenues par une puissance étrangère. Les états-majors craignent en effet les visées du président somalien Siad Barré alors soutenu par l’URSS56. Face aux convoitises que ne manquent pas d’attirer cette position stratégique, les chefs militaires français voient en Djibouti la plateforme pour incarner « l’arbitre entre les États-Unis, l’URSS et le monde arabe »57.

Dans le cadre de son opposition au panarabisme antioccidental dont le leader le plus emblématique est l’Égypte de Nasser, la France envisage comme les autres pays occidentaux de se rapprocher de l’Éthiopie58. La ligne de chemin de fer qui relie Djibouti à Addis-Abeba concrétise ce lien59. La Côte française des Somalis offre ainsi un débouché maritime à l’Éthiopie. Pour le vice-amiral Barjot, Djibouti constitue le « pont-levis du donjon éthiopien »60. La position française peut alors fluidifier les échanges avec l’intérieur des terres et dans le détroit ou verrouiller les accès61. En 1954, Paris et Addis-Abeba parviennent à un accord qui met fin à un vieux litige sur la délimitation de la frontière entre la Côte française des Somalis et l’Éthiopie. Les autorités françaises songent alors à « reconquérir en Éthiopie une position prédominante » occupée avant l’agression italienne de 1935. Cependant, la diplomatie française se rend compte que sa position a été marginalisée par d’autres puissances occidentales, notamment dans les questions militaires62. Dans le cadre d’une lutte d’influence au long cours entre Londres et Paris en Afrique orientale et au Moyen-Orient, Paris ambitionne d’investir les questions aériennes et maritimes éthiopiennes. Pour regagner du terrain, l’armée de l’air organise des manifestations aériennes dans toute l’Afrique orientale63. Le colonel Bisson propose la livraison de matériels aériens que ce soient des appareils étudiés pour l’outre-mer, ou même des avions à réaction64. En somme, les stratèges français sont persuadés que la Côte française des Somalis, de dimensions exiguës et faiblement peuplée, peut devenir une « vitrine d’exposition où seraient mis en valeur le libéralisme et la générosité des réalisations politiques et sociales [françaises] »65.

Cependant, l’Éthiopie est elle-même en proie à de nombreuses convulsions tant sur le plan de sa politique intérieure que dans le domaine de sa politique extérieure. D’une part, en décembre 1960, le général Mengesotu Newaye, chef de la garde impériale, tente, sans succès, un coup d’État66. D’autre part, les tensions régionales s’accroissent. L’indépendance de la Somalie et du Somaliland et les projets de « Grande Somalie » qui s’y rapportent67 alimentent les vues expansionnistes concurrentes somaliennes et éthiopiennes68.

Dès la fin de l’année 1960, des incidents entre nomades somalis et l’armée éthiopienne dans l’Ogaden dégénèrent. Six mois plus tard, les états-majors français notent que Mogadiscio s’oriente vers le déclenchement d’une action subversive grâce à du matériel reçu de l’URSS. « Une telle agitation subversive dans les zones frontières risquerait, étant donné les irrédentismes en présence, de déboucher sur un conflit ouvert militaire et diplomatique visant à l’ébranlement du bastion éthiopien »69. L’état-major général de la défense nationale reconnaît que, « si une telle éventualité se produisait, il serait difficile à la France d’éviter que la CFS n’en subisse les contrecoups »70. Les stratèges français craignent que la Côte française des Somalis et Madagascar ne tombent par la suite d’une subversion généralisée appuyée de l’extérieur71. Jacques Compain, gouverneur de la CFS, ne cache pas ses inquiétudes sur l’implication de Djibouti vis-à-vis de l’irrédentisme somalien ou de l’impérialisme éthiopien. La crainte, chez les autorités françaises, qu’Addis-Abeba ne reprenne les revendications somaliennes à son compte pour « intégrer, ou tout au moins de fédérer les Somalies britanniques et italiennes » pousse les militaires français à étudier des plans de guerre contre l’Éthiopie, bien qu’elle soit alors considérée comme un pays avec qui la France entretient des relations amicales. L’instabilité politique dans la Corne de l’Afrique et l’éventualité d’un changement de régime et d’un retournement d’alliance conduisent à envisager toutes les hypothèses. La situation géographique, avec le manque de profondeur stratégique et l’éloignement de toute source de renforts français, complique alors largement le problème de la défense de la Côte française des Somalis.

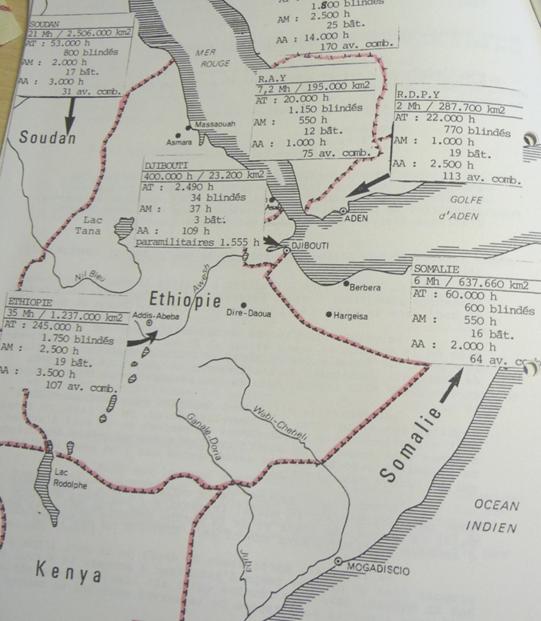

Les forces éthiopiennes, années 1950

(sources : SHD-GR, 6 Q 47), Étude sur une action à mener par les forces françaises contre l’Éthiopie à partir de la Côte française des Somalis. L’armée française dispose d’une vision très précise de l’ordre de bataille de l’armée éthiopienne. « Il semble que l’armée éthiopienne soit solide, bien qu’insuffisamment armée, entraînée et mordante. Sa force morale augmenterait certainement en cas d’invasion du territoire éthiopien et sa fidélité à l’Empereur est certaine ».

Forces locales improbables, éléments d’intervention impossibles

Les autorités militaires déplorent que les obstacles naturels et le relief tourmenté demandent, pour le contrôle de la frontière par des éléments terrestres, des effectifs conséquents dont elles ne disposent pas. Aussi, « le gouverneur pense à l’utilisation de moyens aériens existants pour exercer ce contrôle auxquels devraient être adjoints deux ou trois hélicoptères pouvant transporter un commando ou un élément léger d’intervention » remarque l’inspecteur général de l’armée de l’air, le général Bailly72. Toutefois, les exercices montrent que les forces affectées localement à Djibouti restent très faibles et peu efficaces73. La totalité des forces en CFS est « à peine suffisante pour maintenir l’ordre »74. De plus, les forces terrestres composées d’un bataillon d’infanterie, d’une batterie d’artillerie et d’un détachement de transmission, ne rassemblent qu’environ 1 500 hommes75, l’aviation malgré tous les efforts n’est constituée que d’avions de transports et de liaison périmés, dont seuls deux peuvent être reconvertis en missions offensives et les forces navales d’un unique dragueur de mine76. « La marine nationale n’entretient dans cette zone ni force d’intervention aéronavale, ni forces amphibies, ni force anti-sous-marine. […] Le théâtre est vide […] »77.

Pourtant, le vice-amiral Barjot avait estimé indispensable de développer l’aviation à Djibouti « où une défense aérienne du port et de la base pourrait être indispensable dès les premiers jours d’un conflit78 ». Pour le général Léchères, chef d’état-major de l’armée de l’air, les MD.315 Flamant (voir illustration page 3), appartenant aux escadrilles d’outre-mer (EOM) d’Afrique équatoriale française, sont les seuls avions de combat disponibles en 1952 pour rejoindre Djibouti. Le général d’armée aérienne constate cependant que « l’appui-feu ou renseignement fourni par ces avions, sans aucune radio de commandement au sol, serait illusoire ». Bien qu’ils soient conçus à l’origine comme avions de liaison et peu adaptés à un rôle offensif79, les Flamand sont armés et s’entraînent pour la lutte antiguérilla dans le cadre d’exercices interarmées. Les équipages pouvant à tout moment être mutés en Algérie pour participer au « maintien de l’ordre », s’entraînent à l’attaque des objectifs terrestres dans le cadre d’une lutte antiguérilla80. La coopération interarmées dans des opérations d’appui-feu est un exercice délicat à mettre en place81. La dénomination « escadrille de liaison » ne correspond plus à la diversité des missions accomplies. On la remplace, au second semestre 1958 par l’escadrille d’outre-mer 51, puis EOM 88, dont le rôle est appelé à croître face à l’évolution du contexte régional82.

Cette position stratégique doit ainsi être défendue en priorité par des moyens aériens et navals projetés depuis la métropole ou d’autres positions d’outre-mer. Un plan de défense, l’opération Météore existe depuis 1952, mais il n’est réalisable que par le renforcement des forces françaises de Djibouti par d’autres forces : l’opération Étoile83. En 1954 et 1955, les exercices interarmées Dankali programmés par le vice-amiral Cecoind, avec la participation des avions Flamant et de l’aviso Gazelle de Madagascar, ont affirmé la capacité d’intervention de forces de Madagascar en support des troupes stationnées en CFS84. Djibouti n’est plus un point isolé sur la carte. Toutefois, à la fin des années 1950, face à la puissance militaire éthiopienne, une action militaire relèverait d’une gageure certaine. Les officiers estiment qu’une cinquantaine de chasseurs-bombardiers seraient nécessaires pour détruire les bases militaires éthiopiennes, sans compter les moyens de transports mobilisés pour la livraison des unités parachutistes85. Dans l’hypothèse d’un affrontement avec les « bandes armées » somaliennes, seule une protection sommaire serait requise. Cela n’empêche pas de s’entraîner dans cette hypothèse, bien que les moyens aériens, déjà faibles soient très peu sollicités pendant l’exercice86.

Afin de faire face à la menace, le général Ely, chef d’état-major des forces armées, demande, en 1958, à l’armée de l’air de prévoir la mise en place de renforts par voie aérienne en cas de crise. En effet, en décembre 1959, le général Lavaud, chef d’état-major général des armées, assure qu’il est impossible de prévoir l’accroissement du potentiel outre-mer, étant donné l’engagement en Algérie. « En cas de troubles, il a été prévu qu’un dispositif de soutien, dont la mise en place est possible dans les délais les plus courts sur ordre émanant de la métropole, est plus rentable et plus efficace qu’un dispositif réduit et sans puissance de feu stationné sur le territoire » assure l’officier général87.

Les plans Parasol, Paravent et Poitou prévoient l’arrivée en cinq jours d’une Force interarmées d’intervention (FII)88 dont la composante air (CAFI) s’élèverait à six avions à réaction Vautour (voir illustration page titre) ou six avions à moteur à piston B.26 et de deux hélicoptères Alouette II89. Par la suite, le plan Poitou est modifié et consiste en la projection de détachement de forces terrestres, d’avions de combat Vautour par les airs et doublé par le plan Tarpon qui verrait l’intervention du porte-hélicoptère Arromanches, de la flottille 33F et de deux escorteurs. Des exercices sont menés en ce sens. En janvier 1959, pour la première fois, des avions à réaction, des Vautour, se posent à Djibouti. Les appareils effectuent alors une mission de représentation à Addis-Abeba90. Les avions de combat sont présentés le 31 janvier par le commandant Rhenter à l’empereur d’Éthiopie Hailé Sélassié91. Ces démonstrations s’inscrivent aussi dans la diplomatie aérienne en Afrique entamée entre 1959 et 1960. Cependant, ce trajet est exceptionnel et ne peut être réédité aisément. D’abord, pour des questions de survols, interdits par l’Égypte, et ensuite à cause de problèmes techniques récurrents. Ainsi, en 1964, l’état-major des armées interdit définitivement l’itinéraire passant par Israël pour les mises en place à Djibouti92.

Face à la difficulté pour les chasseurs à réaction d’intervenir depuis la métropole, les états-majors, envisagent alors d’implanter une unité de Super-Mystère B.2 à Djibouti. À la fin de l’année 1962, le général Commandant supérieur des forces armées en CFS entreprend l’installation permanente d’un escadron de douze SMB2. Cependant, de nombreux obstacles s’opposent à la mise en place d’avions à réaction à Djibouti. Il faudrait effectuer d’importants travaux d’infrastructure : parking pour les avions à réaction, aires d’alerte, hangars, etc… mais aussi consentir à des installations coûteuses comme une station radar ou une usine mobile d’oxygène et d’air comprimé. Dès 1953, l’inspecteur général de l’armée de l’air avait recommandé la construction d’une piste pour avions à réaction à Djibouti93 mais, dix ans plus tard, rien de tel n’est encore réalisé. L’inspection générale de l’armée de l’air s’opposait à mise en place de moyens modernes de transmission et de soutien à Djibouti avant que ne soient réalisés les travaux d’infrastructure indispensables pour accueillir des avions de combat94. Les améliorations de la situation militaire à Djibouti sont alors très restreintes tant qu’un vaste chantier de modernisation n’est pas décidé par les hautes autorités.

De plus, la construction d’une seule piste d’atterrissage ne permet pas de résoudre les difficultés que sont l’exiguïté du territoire et l’absence de terrain de desserrement. Les stations radars et l’artillerie anti-aérienne seraient bien incapables de protéger les installations modernes concentrées en un unique point contre une attaque par surprise menée à basse altitude, et donc indétectable95. Seule une redondance des infrastructures et des unités de défense aériennes, en doublant les pistes et les unités, permettrait de multiplier les chances de survie à une attaque brusquée. Ces investissements ne seraient possibles qu’au détriment de l’équipement de la métropole déjà insuffisant96.

Il ressort toutefois qu’au milieu des années 1950 que « les forces aériennes et l’infrastructure dont disposent les positions clés de Diego-Suarez, Ivato et Djibouti sont mal adaptées et apparaissent totalement insuffisantes pour faire face non seulement à une attaque militaire, mais même à un mouvement insurrectionnel généralisé »97. De même, Djibouti, classé comme « point d’appui de la Flotte » est dépourvu de tout moyen pour jouer un tel rôle98. Ces difficultés font reculer le ministère des Armées. Au même titre que les Anglo-Saxons qui privilégient la sécurité du cœur de leur territoire, la défense de la position stratégique de Djibouti passe après la défense de la métropole française, même si l’état-major de l’armée de l’air ne tient pas compte dans son discours des moyens de couverture aérienne assurés par l’OTAN. Les aviateurs ne peuvent, une fois de plus, adopter la solution d’un optimum d’équipement technologique pour la défense des intérêts français en outre-mer dont les résultats opérationnels seraient, pour le moins, aléatoires. Paris opte alors pour une solution de compromis beaucoup moins onéreuse.

Ce n’est qu’une fois la page de la guerre d’Algérie tournée que, lors du Conseil de défense du 23 janvier 1963, le général de Gaulle décide un renforcement urgent des moyens affectés à Djibouti à la faveur du retrait des bases d’Algérie. Alors que l’on aurait pu croire que la fin de la guerre d’Algérie conduise à un retrait général des positions militaires en outre-mer, au contraire, Djibouti connaît une augmentation de ses capacités militaires. Les effectifs ont été renforcés et profondément modifiés99. « Aux 1 800 hommes à base d’Africains de carrière en 1960 ont succédé 3 000 hommes européens, jeunes, appelés de 19 ans. […] À l’aimable torpeur coloniale s’est substituée une ambiance opérationnelle engendrée par les conditions politiques du moment » estime le général Goujon, sous-chef de l’état-major de l’armée de terre100. Les forces affectées à Djibouti, soit 3 650 hommes, dépassent alors celles de Madagascar, 2 650 hommes et de Dakar, 3 180 hommes. « Nos moyens militaires permettent à la France de rester à Djibouti comme elle le veut et aussi longtemps qu’il lui plaira » affirme Pierre Messmer, ministre des Armées à Radio Djibouti. En octobre 1963, à la faveur du retrait des dernières unités stationnées en Algérie, qu’une douzaine d’AD.4 Skyraider (voir illustration, 3e de couverture), des chasseurs-bombardier à moteur à piston, de l’escadron de chasse Aurès-Nementcha, quittent Oran pour former l’escadron d’avions d’appui EAA 1/21 à Djibouti. L’avantage des Skyraider est qu’ils peuvent utiliser des pistes de desserrement rustiques déjà existantes, contrairement aux SMB2. Le général Ailleret, CEMA, se félicite que les Skyraider « complètent de façon satisfaisante la défense de la CFS dans les conditions présentes et prévisibles pour le proche avenir »101 même s’il n’omet pas la possibilité de détacher périodiquement des avions à réaction à des fins politiques.

La défense de Djibouti est conçue en relation étroite avec les menaces qui planent dans la région. Elle peut être renforcée au besoin en cas de crise, ce qui permet de réaliser une économie des moyens. Il s’agit de ne pas engloutir des forces trop importantes dans la défense d’une position, certes stratégique, mais pas vitale comme peut représenter le « sanctuaire national » aux yeux de Paris102. Cette approche reflète la position de la France vis-à-vis de la défense de ses intérêts en Afrique et dans l’océan Indien faite d’adaptations à la situation et aux moyens disponibles. Cette politique se distingue radicalement de la priorité absolue donnée à la dissuasion nucléaire en métropole où les Forces stratégiques, en plein développement, sont appelées à constituer le noyau intangible de l’armée française103.

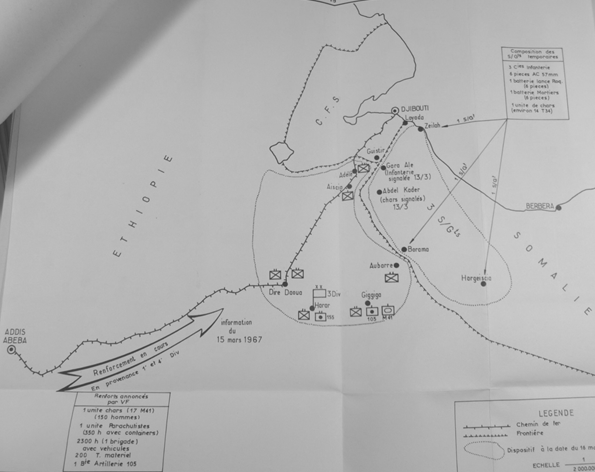

Situation militaire aux frontières de Djibouti le 16 mars 1967

(Sources : SHD, GR 6 Q 47) Les forces stationnées dans la Côte française des Somalis doivent être capables de faire face à une double menace éthiopienne et somalienne : 600 hommes et 1 500 gardes régionaux somaliens sont posés à Zeila, et autant à Borama et à Hargueïsa. La 3e division éthiopienne pouvant recevoir un renfort de 2 800 hommes en peu de temps. Pour les forces aériennes en présence : Addis-Abeba a déployé 7 F.5, 10 T.33, 3 Alouette III et 8 avions de transport à proximité auxquels lui sont opposés 4 Mig 17 et 2 Antonov somaliens.

Ainsi, après d’intenses débats au sein de l’armée de l’air104, l’idée de l’affectation permanente d’appareils à réactions est abandonnée par le Gouvernement français en octobre 1963105. L’arrivée des Skyraider, alors nouveaux à Djibouti, mais dépassés en cas de guerre moderne, laisse subsister une importante lacune. Si les Super-Mystère B.2 auraient pu assurer à la fois, l’appui aérien et la défense aérienne, les Skyraider ne peuvent s’occuper de la mission de défense aérienne. La décision de faire l’impasse sur l’aviation à réaction ne tient que dans le cadre d’affrontements limités, à une échéance lointaine, et ne remettant pas en cause les intérêts vitaux de la France. Malgré l’importance stratégique de Djibouti, l’action de haute intensité ne serait effectuée que par des forces d’intervention106. Les autorités françaises partent du constat de menaces alors lointaines. Paris ne voit dans les pays riverains de la Côte française des Somalis que des armées faibles, ou qui entament leur construction. Cette situation peut évoluer rapidement en fonction du contexte régional et global, obligeant les dirigeants politiques et militaires français à revoir le degré d’investissement militaire consenti à la défense de ce qui encore une parcelle du territoire sous souveraineté française.

Au cœur d’enjeux stratégiques

A) Point nodal dans une région déchirée

À la fin des années 1960, la France est de plus en plus isolée dans la Corne de l’Afrique. Les Britanniques évacuent Aden et l’ancienne colonie britannique du Yémen du Sud se proclame « République démocratique et populaire », accueillant des conseillers soviétiques107. Toutefois, les changements à la pointe sud de la péninsule arabique apparaissent comme des problèmes bénins aux Français en rapport avec l’évolution politique de l’autre côté du détroit. Les Français auraient pu suivre les Britanniques dans leur départ de la région mais, comme en 1958, les Djiboutiens se déclarent défavorables à l’indépendance lors du référendum organisé en 1966. Paris, qui avait proposé sans succès la formule de la Communauté à ses anciennes possessions africaines, n’est pas opposé à l’évolution du statut de ce territoire dont l’aspiration à l’autonomie s’est exprimée au cours de la visite du général de Gaulle en août 1966 et lors de manifestations antifrançaises le mois suivant108. La Côte française des Somalis (CFS) prend alors le nom de Territoire français des Afars et Issas (TFAI). Symboliquement, les noms de tribus sont associés au territoire, mais l’objectif est aussi de se distinguer de l’irrédentisme somalien. En effet, les tensions dans la région ne cessent de s’accroître.

Pourquoi alors persister à rester à Djibouti en pleine période de décolonisation ? D’une part, le pétrole du Moyen-Orient devient de plus en plus vital pour les économies occidentales alors que dominait encore le charbon et le pétrole algérien dans les années 1950. La fermeture du canal de Suez en 1967, puis de nouveau à partir de 1973 oblige les navires pétroliers à prendre la route du Cap où la position de Djibouti reste stratégique. D’autre part, les conflits israélo-arabes montrent l’importance de maintenir des forces prépositionnées dans la région, ce que comprennent les États-Unis avec leur installation à Diego Garcia en 1975. Enfin, les stratèges français reconnaissent que, pour la France, le « principal intérêt est d’occuper une place qui ne l’est pas par les autres puissances »109. La présence française incarne une représentation diplomatique phare dans la région qui facilite le contact avec les chefs d’état locaux110.

Le territoire justifie aussi son intérêt stratégique par l’implantation d’une cellule de renseignement avancé, le CRA n° 7, mais aussi des moyens de contrôle radioélectriques et la venue d’avions équipés de moyens de renseignement photographiques et électroniques111. Ainsi, pour le général Jacques Mitterrand, inspecteur général de l’armée de l’air, il faut être capable de « mener en outre-mer une guerre électronique et utiliser les moyens brouillages de radio. On ne doit pas négliger ce domaine si l’on veut maintenir une supériorité technique et opérationnelle sur l’adversaire dans le domaine aérien »112. La situation géographique de la Côte des Somalis permet de centraliser tous les renseignements en provenance des antennes du Service de documentation extérieure et de contre-espionnage, notamment en Somalie, en Égypte, en Arabie et dans l’océan Indien113. Cette position est renforcée par l’évacuation du Tchad en 1975 et par la création du Centre d’exploitation du renseignement militaire (CERM) l’année suivante114. Le commandant en chef des forces françaises à Djibouti a pour mission de recueillir et d’analyser tous ces renseignements. « La recherche et l’exploitation du renseignement sont capitales dans le cadre d’une révision de la politique éthiopienne » afin de prévenir toute velléité d’attaque de la part des grands voisins et se donner le temps de réagir115. De plus, l’organisation mondiale interarmées des transmissions (OMIT), composée d’émetteurs et récepteurs radio répartis sur le Globe notamment à Dakar, Libreville et Bangui a installé des moyens à Djibouti afin d’avoir des relais vers l’océan Indien et la zone Asie-Pacifique via l’île de la Réunion116.

L’étroitesse du détroit de Bab el-Mandeb qui conduit à la concentration de navires de différentes nationales, donne à toute situation un potentiel explosif117. En 1974, la décision de Mogadiscio d’étendre ses eaux territoriales perturbe le libre accès à Djibouti et peut être à l’origine d’incidents graves118. La tension entre les différents pays de la zone gène tout règlement international sur la question d’un couloir international ouvert à la navigation119. Situé à un point d’accès de la mer Rouge, la présence de forces militaires à Djibouti peut entraîner des accrochages violents120. Dans le cadre où l’ambition de la Ligue arabe, manifestée à la conférence de Rabat est « d’arabiser la mer Rouge121 », un des risques majeurs est d’être entrainé dans les conflits israélo-arabes. Le 11 juin 1971, le Coral Sea un pétrolier libérien affrété par Israël est attaqué par le Front populaire de libération de la Palestine (FPLP) dans le détroit du Bab el-Mandeb. L’Éthiopie, qui avait réussi à se maintenir hors du conflit israélo-arabe, craint d’être obligée de prendre parti122. Tel-Aviv mandate, pour sa part, des militaires à Djibouti pour obtenir le soutien tacite de Paris. Toutefois, les responsables militaires français évitent de recevoir leurs homologues israéliens et refusent tout échange de renseignement123. Les militaires sont très conscients de l’impact que les événements locaux peuvent avoir dans la définition de la politique moyen-orientale et africaine de la France. Ainsi, ce territoire est au cœur d’une lutte d’influence menée par les pays étrangers, notamment de la stratégie libyenne au début des années 1980124.

Le petit territoire de Djibouti est une grenade qui, si les Français venaient à la lâcher, risquerait de faire exploser toute la région. Mogadiscio avait fait savoir qu’il consentait à reconnaître l’indépendance de Djibouti, mais qu’il ne tolérerait jamais une mainmise éthiopienne sur cette contrée. L’Éthiopie, de son côté, a un plan de défense ayant pour but de couvrir ce territoire face à toute tentative d’ingérence éventuelle des forces armées somaliennes125. Au milieu des années 1960, une course à l’armement oppose l’Éthiopie à la Somalie à la faveur de la guerre froide. Les Américains ont pris pied en Éthiopie dès 1953, à travers l’implantation d’une base stratégique à Diredaoua126. Les États-Unis ont soutenu la création, en une douzaine d’années, d’une armée éthiopienne de 40 000 hommes équipés de matériels modernes dont les soldats savent se servir. L’armée de l’air éthiopienne avait déjà pu faire preuve de ses capacités en appui au sol127. L’URSS qui n’est que très peu implantée en Afrique orientale est tout de même parvenue à soutenir le développement d’une armée somalienne de 14 000 hommes qui a de sérieuses difficultés à s’adapter à l’armement moderne, et notamment à la douzaine d’avions de combat MiG.15 et 17 qui lui ont été livrés128. Une dizaine d’années plus tard, la course aux armements s’est dramatiquement accentuée. La montée en puissance des armées somaliennes et éthiopiennes, et plus particulièrement de leurs armées de l’air équipées pour les Somaliens de MiG.17 et pour les Ethiopiens de F-86 et de F-5, inquiètent particulièrement les Français. La présence de plusieurs dizaines de bombardiers Tu.16 Badger et d’Il.28 Beagle égyptiens au Yémen dans les années 1960 ne fait qu’accroître une infériorité militaire française patente dans la région.

En 1974, la situation politique se bouleverse de manière dramatique dans cette poudrière alimentée par l’armement moderne en provenance des deux blocs. Hailé Sélassié, empereur d’Éthiopie, est renversé par un putsch militaire, puis exécuté. Ce changement de régime à Addis-Abeba n’est pas sans inquiéter les diplomates français qui voyaient depuis des années en Hailé Sélassié un facteur de stabilisation dont « la disparition ne pourra pas ne pas entraîner une crise grave »129. De fait, Moscou profite de la situation pour se rapprocher du nouveau régime éthiopien. L’orientation idéologique des hommes au pouvoir à Addis-Abeba, le Comité de coordination ou « Derg », permet aux Soviétiques d’opérer un spectaculaire retournement d’alliance, considéré comme « la plus importante transformation d’inspiration marxiste qu’ait connu l’Afrique de la guerre froide »130. En effet, pour des Soviétiques déjà implantés au Yémen et dans l’île de Socotra située dans l’entrée orientale du golfe d’Aden, la Somalie n’offrait que peu d’avantages, à l’exception de la base de Berbera, et ce malgré des investissements déjà lourds131, alors que l’alliance avec l’Éthiopie ouvrait des perspectives bien plus intéressantes. Ainsi, « la présence soviétique s’étendait désormais au cœur de l’Afrique »132. En investissant la région, les forces soviétiques pouvaient devenir une menace mortelle si elles se développaient pour le ravitaillement en pétrole pour l’Occident.

Mengistu Hailé Mariam, nouvel homme fort à Addis-Abeba, s’affirme comme un marxiste-léniniste convaincu et considère que, à l’exemple de l’Angola, seule une alliance avec Moscou permettrait de faire face à une contre-révolution orchestrée par les puissances occidentales. L’influence de l’URSS devient prégnante et remplace la place tenue par les États-Unis auquel le nouveau régime reproche des tentatives de déstabilisation133. L’Éthiopie entame une véritable transformation de ses structures socio-économiques134 que Moscou double d’un très fort soutien militaire. Le régime de Mengistu demande à Moscou une transformation de son armée pour ne plus dépendre des États-Unis. Après quelques hésitations de la part de Moscou, l’approvisionnement en armes de l’Éthiopie est encore plus important que celui accordé à l’Angola, montrant une nouvelle fois les capacités soviétiques en termes de pont aérien135.

Le retournement pro-soviétique de l’Éthiopie n’est pas sans gêner les États-Unis, qui ne peuvent plus compter dans la région, en termes d’installations militaires, que sur la présence française à Djibouti et à Madagascar (jusqu’en 1974-1975)136. Après quelques vaines tentatives de Kissinger de maintenir une collaboration entre Washington et Addis-Abeba, afin de ne pas laisser l’Afrique entre les mains des Soviétiques137, l’administration Carter prend ses distances avec le régime dictatorial de Mengistu et l’armée américaine s’implante à Diego Garcia dont Djibouti est le pendant français138. Le conseiller à la sécurité nationale Zbignew Brzezinski convainc la Maison Blanche d’accorder son soutien à la Somalie, achevant, à l’été 1977, le retournement des alliances. Washington conserve cependant une attitude réservée en demandant aux pays arabes alliés de ne pas transférer d’armes américaines à la Somalie, tout en détournant le regard de toute autre exportation d’armement qui ne serait pas d’origine américaine afin d’essayer d’apaiser les tensions dans la région139.

Depuis le milieu des années 1960, un violent conflit oppose des tribus somaliennes à l’armée éthiopienne pour le contrôle de la vaste zone aride de l’Ogaden dont l’Éthiopie s’était emparée lors de la colonisation de la Somalie par les puissances occidentales au XIXe siècle140. Au milieu des années 1970, Siad Barré organise le Front de libération de la Somalie occidentale (FLSO), dont l’effectif est composé pour moitié de volontaires de l’armée somalienne, pour arracher à Addis-Abeba ce morceau de territoire, avant de lancer une attaque directe141. Après un calcul géopolitique complexe, Moscou décide de soutenir les forces éthiopiennes acculées. Ces dernières finissent par prendre l’ascendant et reconquièrent le territoire perdu face à Mogadisco, isolé sur la scène internationale.

Moscou sort grandi de cette affaire auprès de ses alliés. « Aux yeux des dirigeants africains, les Soviétiques étaient intervenus pour défendre les frontières existantes et un régime progressiste laïc noir contre ce qu’ils soupçonnaient d’être une tentative d’extension de l’influence arabe et musulmane en Afrique142 ». La France n’était plus le seul rempart pour la sauvegarde des frontières. Sa rhétorique sur la double menace communiste et islamiste en Afrique était mise à mal. La faiblesse de ses forces sur ce confetti de territoire africain, Djibouti, apparaissait criante vis-à-vis du déploiement de matériel moderne soviétique, directement conduit par un encadrement d’officiers de l’Armée rouge, à seulement quelques centaines de kilomètres du Territoire français des Afars et Issas. L’URSS confirmait ainsi son statut de puissance militaire mondiale pouvant intervenir sur n’importe quel endroit du globe, et spécifiquement en Afrique et sur le pourtour occidental de l’océan Indien.

« La situation fait le jeu des superpuissances »143 et la position française ne peut plus s’appuyer sur une Éthiopie qui a quitté le camp occidental tandis que la Somalie, instable et imprévisible, n’offre aucune alternative. Djibouti représente désormais le seul relais pour la France et les États-Unis dans la région144. Après le retrait britannique et dans le cadre de la doctrine Nixon, Paris devient le versant occidental au sud du Golfe et de la mer rouge de la Twin Pillars Policy de Nixon au Moyen-Orient. Cette politique se concrétisait par l’implantation des forces américaines sur la base de Diego Garcia tandis que la France construisait un quai à porte-avion sur l’île de La Réunion dans la seconde moitié des années 1970, après le retrait de Diego-Suarez. Toutefois, la défense de Djibouti demeure extrêmement fragile. Devant l’aggravation dramatique de la situation, des années 1960 au milieu des années 1970, l’armée française comprend l’urgence de renforcer sa position à Djibouti. Il n’est pas question de rivaliser numériquement avec les forces somaliennes ou éthiopiennes en présence. Il s’agit surtout d’éviter que le TFAI ne devienne une proie trop facile pour un adversaire désireux d’occuper cette situation stratégique. Ainsi, « en TFAI, la raison d’être de nos forces est de neutraliser les tensions dont l’un au mieux des pays voisins se satisfait de notre contribution au maintien de l’équilibre » explique l’inspecteur des forces extérieures et des troupes de Marine145. De plus, que représente un renforcement préventif des forces face à l’hypothèse d’une reconquête couteuse de Djibouti envahi par l’ennemi et dévasté ? Les menaces sont multiples comme l’analysent le renseignement militaire :

Du fait de la politique sans équivoque menée par la Somalie à l’égard de l’Éthiopie et du TFAI, la tension, latente depuis plusieurs mois, tend à s’aggraver dans la Corne orientale de l’Afrique à mesure que se rapproche le jour de l’indépendance. Le fragile équilibre maintenu jusqu’ici par la présence française à Djibouti risque à tout moment d’être rompu, et plusieurs possibilités de conflit apparaissent actuellement. […] La Somalie peut agir contre le TFAI grâce au FLCS [Front de libération de la Côte des Somalis] en fomentant des troubles à l’intérieur du territoire, éventuellement appuyés par une action militaire aéroterrestre contre Djibouti. Une telle agression entraînerait une réaction immédiate de l’Éthiopie. […] Le Derg n’hésiterait probablement pas à miser sur le sentiment nationaliste éthiopien et à lancer sur le TFAI les faibles moyens qu’il pourrait prélever au Harrar ou en Érythrée pour contrer l’action somalienne et être le premier dans la course pour Djibouti et le contrôle de la voie ferrée146.

Entre défense moderne et intervention militaire depuis la métropole

Bien avant la guerre de l’Ogaden, les stratèges français perçoivent que « le calme peut être rompu à tout moment » en Afrique orientale et plonger Djibouti dans une crise majeure. Pourtant, si Djibouti connaît une amélioration de sa situation militaire, l’appréciation de la menace entraîne des avis divergents. Que faire en cas d’attaque ? Les forces françaises sont-elles suffisantes ? s’interrogent les états-majors. Depuis les événements d’août-septembre 1966 qui avaient fait plusieurs victimes, les forces militaires sont chargées d’effectuer un maintien de l’ordre sur le territoire et de limiter le flux de migrants. Mais cela ne fait pas oublier la situation extérieure. Pour le général Ailleret, chef d’état-major des armées, au début de l’année 1966, « la Somalie n’a pas les moyens d’attaquer et l’Éthiopie n’y songe guère. La situation paraît donc solide. Une attaque serait précédée d’un préavis »147. Le général Ailleret affirme que le général Maillotte, commandant des forces à Djibouti, surestime les menaces et qu’« une conjonction de menaces somaliennes et éthiopiennes est à exclure »148.

Malgré cette assurance affichée, d’importantes failles subsistent dans ce système de sécurité. Si des colonnes de chars sont lentes et lourdes à diriger, un raid aérien, mené par plusieurs dizaines d’avions modernes et préparé en secret, peut désorganiser les troupes françaises à Djibouti et laisser ce territoire français à la merci d’un coup de force149. Or, pour que des renforts arrivent rapidement par la voie aérienne, encore faut-il que l’aérodrome n’ait pas été détruit par un raid ennemi. Le colonel Roy, commandant de l’Air en CFS estime en 1965 qu’il est impossible de s’opposer à une attaque aérienne ou la déceler à temps150. La question de la défense aérienne continue d’être un problème majeur qui n’a pas été résolu par l’attribution aux forces françaises à Djibouti de douze avions de combat Skyraider incapables de faire face à des attaques ennemies. La mise en place d’un escadron d’intercepteur à réaction à Djibouti est alors encore conçue comme irréaliste au vu des coûteux investissements auxquels il faudrait consentir. De nombreuses demandes sont passées, entre 1965 et 1966, pour la constitution d’un réseau de détection radar. Le général Martin, chef d’état-major de l’armée de l’air, va jusqu’à proposer au chef d’état-major de la Marine, en mai 1966 qu’un bâtiment de la Marine nationale s’équipe d’un radar car « l’Armée de l’air n’est pas en mesure d’installer un centre de détection et de contrôle en CFS »151. Toutefois, le chef d’état-major de la Marine affirme que l’affectation en permanence à Djibouti d’un aviso-escorteur spécialisé, chargé d’assurer les missions de présence et de souveraineté dans les DOM-TOM, n’est pas possible sans remettre en cause les plans généraux de défense152. Le général Ailleret, chef d’état-major des armées, confie le rôle de détection radar à l’aviso-escorteur Commandant Rivière affecté à Diego-Suarez. Cette solution reste très imparfaite et démontre la dépendance de Djibouti envers les installations militaires de Madagascar, mais aussi l’entraide entre les forces militaires françaises de l’océan Indien.

L’armée de l’air doit se résigner à déléguer cette mission de défense à un porte-avions de la Marine nationale, qui ne pourrait cependant assurer le contrôle aérien au-dessus du sol, et surtout mettrait plusieurs jours, voire plusieurs semaines à rejoindre la zone. Malgré ces contraintes, une force aéronavale est envoyée dans l’océan Indien en 1963 pour manifester la puissance militaire française tandis que la Somalie manifeste ses vues sur la Côte française des Somalis. Elle est composée d’une douzaine de bâtiments de guerre autour du porte-avion Foch. Si les avions de combat Étendard ne sont pas disponibles, la Marine nationale multiplie les vols au-dessus de la ville et des côtes avec des appareils Alizée, certes uniquement aptes à la lutte anti-sous-marine mais néanmoins démonstratifs, lors de l’exercice Poséidon I. L’action est alors plus politique qu’opérationnelle. La flotte s’éloigne de Djibouti pendant des élections, montre le pavillon français à Madagascar et La Réunion puis revient aux abords de la CFS pour un deuxième exercice interarmées, Poséidon II, avant de se manifester aux abords des eaux territoriales yéménites. Cependant, le prépositionnement permanent à Djibouti d’une force navale composée d’un porte-avion, d’un porte-hélicoptère, de la flottille 33 F, de fusillers-commandos, de cinq escorteurs, d’un pétrolier et d’un soutien logistique pour assurer un appui feu et une couverture aérienne n’a pas été jugé opportun au vu des moyens militaires français limités153. Le général Ailleret qui préside à l’emploi des forces armées affirme que « certes Djibouti paraît à la fois bien faiblement équipé et bien vulnérable pour jouer un rôle important surtout dans l’environnement mais il n’est pas envisagé d’entreprendre un effort matériel capable de modifier sensiblement les choses154 ».

Les militaires français estiment que le « plan Poitou [de projection de force depuis la métropole], qui correspond encore à l’hypothèse la plus dangereuse de l’attaque sans préavis, pourrait être d’une application très délicate en présence d’ennemis éventuels qui disposent (Éthiopie) ou disposeront peut-être bientôt de moyens modernes d’aviation d’attaque capables de mettre le terrain de Djibouti hors d’usage »155. Les états-majors espèrent pouvoir disposer d’un préavis suffisant pour acheminer les renforts en temps utile, dès les premiers signes d’une agression ennemie, ce qui rend la question du renseignement d’autant plus décisive. Les officiers français planifient de prendre l’offensive et de dégager Djibouti largement pour en assurer sa sûreté, ce qui les amèneraient à mener des actions en territoire étranger. Il s’agirait, le cas échéant, de réagir le plus rapidement possible à une éventuelle menace en neutralisant les avions de combat adverses en vol ou au sol afin de « conserver à tout prix le libre usage de l’unique terrain moderne du TFAI » pour permettre l’accueil de renforts terrestres. La mission semble pourtant difficile avec seulement six AD.4 Skyraider, au lieu des neuf en dotation, pour attaquer éventuellement trois terrains et d’innombrables zones où les MiG.17 peuvent se poser. Dans le cadre de cette manœuvre aérienne, la priorité est la destruction des moyens aériens ennemis. L’appui aérien feu et la reconnaissance aérienne passent en seconde priorité bien que les troupes terrestres soient en infériorité numérique et réclament l’appui aérien pour leurs manœuvres. L’appui deviendrait la mission principale uniquement en cas d’action terrestre ennemie menaçant directement l’aérodrome.

Tour de contrôle, dépôts de munition et de carburant, aires de dispersions pour avions, aires de stationnement pour Boeing, Vautour et F.100 (voir illustration au dos de la couverture) sont construits à partir de 1966 pour répondre aux besoins des plans de renforcement Poitou. Toujours conformément au plan Poitou, il est prévu que deux régiments en alerte permanente pour l’outremer, dit régiments Guépard, faisant partie de la 11e Division légère d’intervention (future 11e division parachutiste -11e DP-, puis 11e brigade parachutiste -11e BP-) de l’armée de terre, regroupant 525 hommes, soient transportés à bord de longs courriers civils à réaction afin de renforcer la zone en moins de 48 heures. Les responsables de la Composante air des forces d’intervention (CAFI) notent cependant, en 1971, que la force aérienne déployée à Djibouti risquerait de connaître une attrition importante. Au quatrième jour de combat, « il ne resterait plus qu’une dizaine de sorties d’avions de combat possible ». Les chefs aériens préconisent un renfort rapide dès le début d’une crise d’au moins trois F.100, trois Vautour BR, trois AD.4 Skyraider et d’un groupement de transport de cinq C.160 Transall malgré une précédente diminution des effectifs de renfort décidée par l’état-major des armées. Il est envisagé d’envoyer jusqu’à une trentaine d’avions de combat moderne à Djibouti en cas de crise majeure, ce qui représenterait un déploiement inédit depuis l’opération de Suez en 1956. Pour les aviateurs, « la mise en place des moyens aériens devrait être décidée dès le début d’une crise en raison de la faiblesse des moyens organiques et du risque de difficulté de survol croissant avec l’évolution de la crise ».

L’armée de l’air organise des exercices de projection en Afrique qui combinent les chasseurs-bombardiers F.100 et les avions ravitailleurs C.135F partir de 1968. Le ravitaillement en vol apparaît alors comme la solution pour « s’affranchir de l’épineux problème d’escale vers Djibouti »156. De plus, le F.100 est un appareil un peu plus adéquat que les Vautour II N, « très mal adaptés à l’emploi loin de leur base et demandant un échelon d’accompagnement disproportionné »157. Mais, en 1971, devant les tensions croissantes dans la Corne de l’Afrique, les avions Skyraider, aptes à lutte antiguérilla ne pourraient faire face à une agression exécutée grâce à des technologies modernes. De plus l’armée de l’air éprouve des difficultés à multiplier les exercices d’intervention, ce qui fait en diminuer la crédibilité, ainsi que le rôle dissuasif158. Au printemps 1970, le chef d’état-major de l’armée de l’air décide de lancer l’étude la mise en place de F.100 à Djibouti159. Certains de ces appareils sont détachés à Djibouti entre novembre 1971 et février 1972. Ces avions modernes à l’échelle de l’Afrique, mais parmi les plus anciens pour l’armée de l’air, ne permettent pas de résoudre tous les problèmes liés à la faible taille de territoire160, mais ils apportent une crédibilité supplémentaire. En janvier 1973, les six AD4 Skyraider sont remplacés sur la base aérienne 188 par une douzaine de F.100. Ceux-ci sont censés pouvoir assurer la défense de Djibouti jusqu’en 1978. L’escadron de chasse 4/11 Jura devient le premier escadron de chasse stationné outre-mer, hors opération extérieure. L’arrivée de ces réacteurs nécessitant plus d’entretien, 73 sous-officiers supplémentaires sont affectés à Djibouti. Il est complété par l’arrivée d’hélicoptères de l’aviation légère de l’armée de terre en 1972161. Et les effectifs militaires français à Djibouti culminent à 6 800 hommes en juillet 1977 après que les moyens militaires français à Madagascar se soient repliés à Djibouti.

Le général Muller, commandant en chef des forces en TFAI se félicite d’avoir pu obtenir la mise en place de ces moyens modernes face au danger croissant des Somaliens équipés de MiG.19 et de MiG.21162. Bien que de nombreuses difficultés subsistent dans l’accomplissement des missions de ces moyens modernes, l’impact de ces chasseurs-bombardiers à réaction est autant, voire plus, psychologique qu’opérationnel. Cet effet se mesure à la réaction de l’ambassadeur somalien à Paris, inquiet de l’augmentation des moyens militaires français à Djibouti. Le quai d’Orsay tente de le rassurer en déclarant que ce déploiement fait suite aux craintes de Paris face à une probable montée des tensions suite à l’ouverture progressive de Suez. Le canal, fermé à la suite de la guerre des Six Jours, est en effet rouvert à la circulation maritime huit ans plus tard, redonnant au golfe d’Aden tout son caractère stratégique. Cependant, les militaires français ne sont pas dupes de cette réponse diplomatique et mettent en balance les quelques appareils français avec les nombreux avions de combat somaliens163. En effet, localement, la France demeure sur le papier un nain militaire contraint d’amener des forces depuis la métropole en cas de danger alors que s’annonce l’heure de l’indépendance.

Indépendance politique et interdépendance militaire

Dans la seconde moitié des années 1970, la France reste le seul État en Afrique à conserver une possession d’origine coloniale, note le secrétaire d’État aux Département et Territoires d’outremer164. Cette situation lui attire l’ire de l’Organisation des Nations unies (ONU) et de l’Organisation de l’Union africaine (OUA) qui appellent à l’indépendance de Djibouti. La 4e conférence des non-alignés condamne le transfert de troupes françaises de Madagascar à Djibouti dans sa résolution sur la « Côte dite française des Somalis » en date du 24 septembre 1973 tandis que l’ONU et l’OUA appellent inlassablement au « retrait immédiat des forces françaises ». Paris qui tient à son rayonnement diplomatique ne peut se satisfaire de cette situation sur la scène internationale. De plus, la situation intérieure de ce territoire d’outre-mer se dégrade avec la multiplication d’attentats terroristes. Après l’arrivée au pouvoir de Valéry Giscard d’Estaing, la France infléchit sa politique de maintien d’une présence politique et militaire outre-mer. Une page se tourne avec le départ de Jacques Foccart du secrétariat général de la présidence de la Communauté et des Affaires africaines et malgaches, l’un des plus fervents défenseurs de cette politique. Georges Pompidou avait rappelé le rattachement de Djibouti à la France en 1973, lors d’une visite présidentielle. Le courant favorable à l’indépendance dans les instances du pouvoir et notamment défendu par Pierre Messmer, ancien ministre des Départements et territoires d’outre-mer, des Armées et ex-Premier ministre prend finalement le dessus165. Ainsi, les Conseil des ministres du 31 décembre 1975 et du 11 février 1976, affirment la décision de « favoriser l’accès du TFAI à l’indépendance si c’est le vœu des populations »166 ce qui permet à la France de retrouver grâce auprès des organismes internationaux167.

Cette décision pourrait entraîner un retrait pur et simple des forces françaises de la Corne d’Afrique comme les Britanniques l’avaient fait à Aden en 1971. Pourtant, Paris ne peut se satisfaire d’une évacuation précipitée de ses forces militaires. L’achèvement de cette transition politique appelle à une réévaluation de la situation stratégique et militaire. Les chefs d’état-major des différentes armées, réunis sous la présidence du ministre Yvon Bourges conviennent que :

La présence des forces françaises, ne constitueront pas une base, un élément du dispositif de stationnement français mais doivent aider le jeune État Djiboutien à asseoir son indépendance. […] Du point de vue de la stratégie française, le maintien de forces à Djibouti peut être considéré comme vital mais toute précaution dans les négociations doivent être prises pour conserver en ce lieu les facilités d’escale maritimes et aériennes, de réparation navale et de télécommunication168.

Tout d’abord, les militaires français mettent en place une aide militaire et technique (AMT) dans le cadre d’un accord bilatéral de défense pour aider le jeune État djiboutien à développer une force apte à maintenir l’ordre sur son territoire. L’AMT est calquée sur le modèle adopté en 1960 lors de la décolonisation des possessions françaises d’Afrique sub-saharienne169. Les armées françaises définissent alors le format de la future armée djiboutienne en fonction des capacités humaines et financières du nouvel État170. Toutefois, les armées françaises se heurtent aux officiers djiboutiens protestant contre des matériels pas assez modernes livrés par la France et surtout la volonté du chef de l’État, Hassan Gouled Aptidon, d’augmenter les effectifs des forces armées djiboutiennes et de les doter d’une marine. Or, le général Duval, inspecteur des forces extérieures note que « le budget 1978 de l’État djiboutien voté en équilibre ne comporte aucun chapitre relatif à la Défense bien qu’un projet eut été établi par nos assistants. Il en résulte que le gouvernement djiboutien compte entièrement sur la France pour faire face à ses dépenses militaires »171.

Lors de la transition vers l’indépendance, Paris acquière l’assurance de la bienveillance de l’État somalien. Toutefois, est-il possible de se fier à la parole de Siad Barré, chef de l’État, alors que Mogadiscio a, depuis son indépendance en 1960, « refusé de reconnaître les frontières issues de la colonisation, faisant de cet irrédentisme un objectif politique primordial »172 ? De plus, après les nombreux revirements d’alliance, de forts doutes peuvent être émis quant à stabilité du régime et au respect de la parole donnée. Les stratèges français font alors le constat que les faibles forces djiboutiennes doivent pouvoir assurer le maintien de l’ordre ou gérer des incidents de frontières épisodiques mais sont insuffisantes pour rejeter une agression. En conséquence, « le nouvel État doit donc se placer sous la protection soit d’une organisation internationale soit d’un ou de plusieurs États plus puissants. Dans l’immédiat, on voit mal qui en dehors de la France pourrait jouer ce rôle protecteur. Le maintien de forces françaises pourrait bénéficier d’un consensus plus ou moins explicite »173 de la part des instances régionales et internationales. De plus, les armées défendent la nécessité de conserver des forces militaires à Djibouti pour protéger les conseillers français de l’aide militaire et technique. En somme, malgré une volonté altruiste affichée par l’hôtel de Brienne d’aider à la constitution d’une armée djiboutienne, les armées soulignent l’importance de maintenir un dispositif militaire français sur place qui renvoie à la stratégie menée depuis plusieurs années. Par la suite, malgré l’indépendance de Djibouti et l’alternance politique à Paris, le maintien des forces françaises à Djibouti devient un invariant de la politique française174.