Le riz, c’est là un fait bien connu, est au centre de la vie malgache. Non seulement de la vie économique, comme base de l’alimentation de la population, mais aussi de l’univers cérémoniel, par la place qui lui est consacrée dans la fête royale du fandroana ou dans la santa bary, la fête toujours vivante des prémices du riz. Un vieux proverbe n’assure-t-il pas « N’entreprenez pas d’autres travaux tant que la culture du riz n’est pas terminée »1 ? Le riz est même une référence dans la vie politique comme l’indique le programme prêté au grand Andrianampoinimerina, « La mer est la limite de ma rizière », ou la réponse de Ranavalona III à la menace d’une invasion française en 1894-1895, assurant qu’elle ne cèderait pas « même l’étendue d’un grain de riz » aux envahisseurs.

Sous la domination coloniale, dont l’objectif est le développement des échanges marchands, le prix du riz va devenir un prix directeur de l’économie, mais aussi un indicateur avancé des risques qui pèsent sur le maintien de l’ordre colonial. Comme tel, il va être l’objet d’une surveillance attentive de la part de l’administration. Mais celle-ci n’a jamais pu résoudre le problème posé par les contraintes de tous ordres pesant sur la production et la commercialisation d’un produit pourtant vital. Face à des données de base géographiques, physiques et humaines difficiles, la faiblesse de ses moyens condamnait certes le pouvoir colonial à une certaine impuissance, mais ce dernier s’est trop facilement accommodé d’une économie de traite aux réseaux commerciaux pesants et parasitaires, qui ne pouvait que maintenir la production et les échanges à un bas niveau. D’où aussi un marché secoué par des crises périodiques, marquées par des flambées des prix, et des disettes durement ressenties par la population. Or face à ces fluctuations brutales, les réponses du pouvoir, fondées sur un recours à la taxation, la réquisition ou l’interdiction se révèlent inopérantes et contre-productives. La « question du riz » qui se pose de façon chronique à l’époque coloniale est une illustration parmi d’autres de l’échec de la grande ambition proclamée de la « mise en valeur » de l’empire.

Les données de base

Une production médiocre, en faible croissance dans la période

La première de ces données de base est la médiocrité persistante d’une production qu’il est cependant à peu près impossible d’évaluer avec précision. Dans ce domaine comme dans d’autres, il faut se résigner au caractère approximatif, voire fantaisiste, des statistiques officielles. L’incertitude commence avec l’évaluation des surfaces plantées, que les conditions géographiques rendent très difficiles à recenser. Sur les Hautes Terres, la riziculture est dispersée dans d’innombrables fonds de vallées et petits bassins intérieurs et pratiquée sur des parcelles souvent très exiguës. Que dire alors des rizières temporaires sur Tavy, la culture itinérante sur brûlis répandue sur toute la façade orientale de l’île ? De plus, les rizières étant soumises à un impôt foncier assez conséquent2, leur déclaration se heurte à la résistance non seulement des paysans mais aussi de l’administration subalterne des chefs de canton, pour qui la rétention de l’information est une source de profits. En 1920, une mission de reconnaissance dans l’Alaotra relève qu’un groupe de 12 villages imposés pour 240 hectares détenaient en réalité plus de 1 200 hectares de rizières3. Dans le Vakinankaratra peuplé de riziculteurs sédentaires bien tenus en mains, le chef de province écrit en 1918 qu’« établir des statistiques est à peu près impossible. J’ai relevé dans celles que me fournissaient les districts des erreurs tellement grossières que je ne permettrais pas de les adopter. Les rôles d’impôts accusent une superficie de 14 800 hectares, mais jamais personne n’a relevé ces superficies. Les chefs de canton qui ont établi les rôles n’ont appuyé leur appréciation sur aucune base sérieuse et l’erreur globale peut être considérable »4. Pourtant, les rapports annuels de circonscription donnent les surfaces en culture parfois au centiare et la production au kilo près ! Bel exemple du « règne du bluff » qu’un observateur perspicace, l’Allemand Pappenheim, reprochait à Gallieni dès 1905. Les administrateurs se croient obligés de répondre à l’énorme effort statistique qui leur est imposé par l’ambition de Gallieni de faire un inventaire des richesses du pays digne du Domesday Book. Car à Madagascar plus que dans toute autre colonie, les administrateurs étaient jugés sur leur rapport annuel5 et devaient à tout prix éviter de faire apparaître un faible contrôle (la « tenue en mains ») des populations et de leur administration subalterne.

Dans ces conditions, les chiffres officiels ne peuvent être que des ordres de grandeur approximatifs, qui font de plus apparaître d’évidentes contradictions. Dans la période considérée (1905-1939), les surfaces cultivées en riz seraient passées de 350 000 à 500 000 hectares environ, mais la production de paddy aurait stagné autour de 700 000 tonnes par an6. Ce qui suppose une forte baisse des rendements, contradictoire avec les efforts de l’administration pour substituer la rizière inondée au tavy, ainsi qu’avec la progression démographique, encore lente, mais réelle, de l’ordre de 25 à 30 % dans la période, qui a porté la population du pays de 3,2/3,3 millions à 4 millions d’habitants. Il y a tout lieu de penser que la stagnation statistique est due largement à une dissimulation des données réelles par la connivence entre paysans et chefs de canton, ces derniers trouvant leur intérêt dans une rétention de l’information dont ils pouvaient tirer profit.

Cette stabilité des moyennes n’exclut pas d’assez fortes variations de la production d’une année sur l’autre, ce qui est l’un des facteurs des crises périodiques. Les facteurs naturels jouent évidemment un rôle : les années marquées par des invasions de criquets et surtout par des rafales de cyclones, comme 1907 ou 1934 voient la production baisser d’environ 10 %. Mais ce sont surtout les conditions économiques et politiques qui influent sur les emblavures et les récoltes. Elles font apparaître le fait que le riz n’est plus uniquement une culture vivrière stable, mais aussi une culture marchande sensible aux variations de prix, en valeur absolue et surtout relative, par rapport aux cultures d’exportation comme la vanille et le café, après 1923-19247. Ainsi en 1932, l’effondrement des prix du café pousse à son abandon sur la côte est au profit du riz, mais en 1933, la hausse des cours du riz provoque une reprise des rizières abandonnées les années précédentes8. La situation se renverse encore brutalement en 1934-1935, les prix relatifs sont à nouveau très favorables au café dont le boom reprend au détriment des cultures vivrières9.

Une autre donnée, liée en partie à ce qui précède, est la disponibilité en main-d’œuvre. Madagascar, pays sous-peuplé, ne manque pas de terres, mais de bras. D’autant que le système de la rizière inondée pratiqué sur les Hautes-Terres (Imerina, Itasy, Vakinankaratra, Betsileo) est un gouffre à main-d’œuvre. La productivité du paysan betsileo, infatigable aménageur de rizières en terrasses, est très basse. On estimait qu’il lui fallait 3 heures de travail pour produire un kilo de paddy. Comme dans tout Ancien régime rural, les campagnes ne disposent, en réalité, si elles veulent se nourrir normalement, que d’un faible excédent de travailleurs. Les exigences du régime colonial vont venir, chroniquement et plus encore en période de crise, rompre un équilibre précaire. Un cas extrême est fourni en 1917-1918 par la province du Vakinankaratra (Antsirabe) : la levée pour l’armée de 3 500 « volontaires » et le régime de travail forcé instauré pour la construction du Chemin de fer Tananarive-Antsirabe (TA) et pour alimenter en travailleurs les toby (chantiers miniers) de graphite aggravent les dégâts d’une météorologie désastreuse. Sur la côte est la même situation avait été dénoncée en 1903 par le chef de province de Fénérive à la suite des réquisitions pour le chemin de fer TCE10. Dans le système du tavy de la façade orientale de l’île, si le rendement du sol est bas, la productivité du travail est nettement plus élevée, mais là encore le facteur politique vient perturber la vie rurale traditionnelle. Sous couleur de protéger le couvert forestier, le pouvoir entreprend périodiquement d’interdire le tavy, réprimé comme « délit forestier », soit pour prendre en mains, établir enfin un contrôle sur une population insaisissable, comme en 1909-1910, soit qu’il s’agisse de trouver de la main-d’œuvre pour les exploitations de graphite et les colons comme en 1916-1920. Dans les deux cas, l’action administrative débouche sur une disette qui contraint le pouvoir à faire machine arrière.

Globalement, la situation est celle d’une insuffisance chronique de la production qui ramène au premier plan « la question du riz », tant pour les quantités disponibles que pour leur prix. Or une troisième donnée structurelle vient aggraver le problème, la lourde insuffisance des transports qui explique que pour le riz, Madagascar n’a jamais constitué un marché unifié. Comme l’exposait le Gouverneur Général Olivier en 1928 « L’île, sur une carte à grande échelle, peut donner l’apparence d’une entité. En réalité, elle constitue un agglomérat de petites zones différentes… nettement distinctes, séparées les unes des autres par des obstacles naturels infiniment malaisés à franchir ».11 Or, second grand problème de la colonie après celui de la main-d’œuvre, les transports intérieurs n’ont jamais pu se dégager de l’archaïsme. Le portage tient encore une place considérable. En 1910, quelque 2 000 tonnes de riz descendent à dos d’homme d’Ambositra à Ambohimanga du sud12. Sur la côte est, des convois de porteurs chargés à 25 kilos acheminent du riz sur 50 km de Maroantsetra à Rantabe, tout comme ils ravitaillent les toby de graphite de la région de Vatomandry en 191713. Des régions enclavées n’ayant pas d’autre moyen de transport ne cherchent donc pas à obtenir des excédents. Le chef de province de l’Itasy en 1911 rapporte avoir entendu « A quoi bon faire de nouvelles rizières, la moitié de notre riz pourrit faute de routes pour l’exporter ». L’administration va donc faire porter son effort sur l’ouverture de pistes charretières en mobilisant le travail gratuit des prestataires14. Mais le résultat est très inégal. Un succès relatif est enregistré sur les Hautes-Terres. L’Itasy peut ainsi être débloqué : en 1928, sur une production estimée à 24 000 tonnes, 5 500 sont acheminées sur Tananarive, distante de 120 km, grâce à 1 200 charrettes. Mais sur la côte est, le bilan est souvent nul15, ou très médiocre. Sur la très difficile piste de 200 km qui relie Fianarantsoa à Mananjary, seule artère de communication entre le Betsileo et la côte, l’administration doit créer elle-même en 1918 un « service des messageries par charrettes à bœufs » coûteux et inefficace16, qu’elle complète à l’occasion, comme en 1924-1925, par une réquisition très impopulaire des charrettes17. L’amélioration de la piste permet ensuite de mettre en service des camions… mais avec la crise des années 1930, ils se révèlent non rentables et l’on voit les charrettes revenir. Les faibles possibilités du recours à la voie d’eau témoignent du même archaïsme persistant. Sur la côte est, le canal des pangalanes n’a jamais pu être la grande artère continue dont rêvait le colonisateur, mais il a rendu quelques services localement, comme entre Nosy Varika et Mananjary18. Grâce à ses fleuves plus navigables, l’ouest est un peu mieux loti, avec une circulation de pirogues chargées de riz entre Tongobory et Tuléar sur le bas-Onilahy19 ou l’emploi de chalands tirés par une chaloupe à vapeur sur 240 km de la basse-Betsiboka entre Maevatanana et Majunga, ce qui permet au riz de la plaine de Marovoay de circuler et d’être compétitif. Quant au cabotage, il se fait surtout à l’ancienne, à l’aide de boutres et de goélettes sur la côte ouest, de petits voiliers sur la côte est. « La marine à voiles », tel est le titre suggestif que choisit en 1961 l’administrateur Jean Comte pour évoquer sa carrière à Madagascar sous l’emprise de l’immobilisme et de l’archaïsme colonial.

L’administration reporta tous ses espoirs sur le développement des chemins de fer, vus comme la colonne vertébrale du futur réseau des transports de la Grande île. » Il nous faut surtout et d’abord le rail, et nous considérerons les routes comme des affluents du rail, élargissant autant que possible et dans les bonnes directions le bassin économique de chacune des voies ferrées », car seule la voie ferrée « arrive à exporter beaucoup de produits pauvres »20. Obnubilé par le succès du chemin de fer Dakar-Saint Louis, » le chemin de fer de l’arachide », Gallieni avait décrété que le TCE serait « le chemin de fer du riz ». Après 1920, cette ambition et ce qualificatif furent reportés sur le chemin de fer FCE (Fianarantsoa-côte est). Effectivement, on remarque que les quatre voies ferrées construites (TCE, TA, MLA, FCE) desservent quatre grandes régions rizicoles (Imerina, Vakinankaratra, Alaotra, Betsileo). L’achèvement du TA et du MLA (Moramanga-Lac Alaotra) en 1923 permit en effet à Madagascar d’atteindre en 1924 son record d’exportations de riz avec 81 000 tonnes, dont la moitié, exportées par Tamatave, venaient à 85 % des Hautes Terres. Mais il s’agissait là, on le verra, d’une conjoncture anormale. Par la suite, les exportations vont s’effondrer. Et si le tonnage global de riz transporté par chemin de fer double environ de 1919 à 1938, passant de 20 à 40 000 tonnes, c’est le résultat du captage par la voie ferrée du transport effectué auparavant par les moyens traditionnels. Les chemins de fer n’ont donc pas exercé d’effet d’entraînement sur la production de riz, ils ont simplement concouru au ravitaillement des régions déficitaires de la côte est, sans parvenir à éviter que, dans les années de crise, ces régions se tournent vers l’importation de riz indochinois.

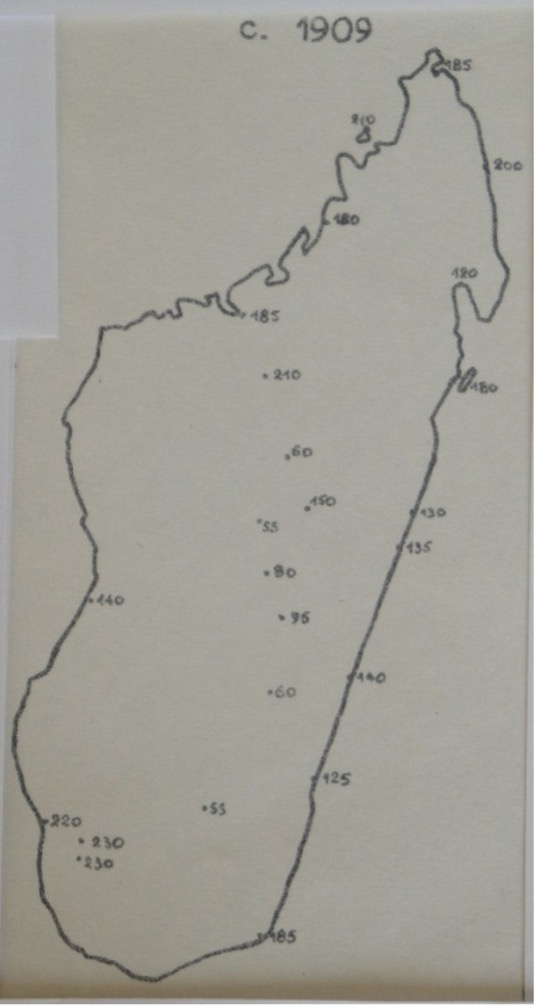

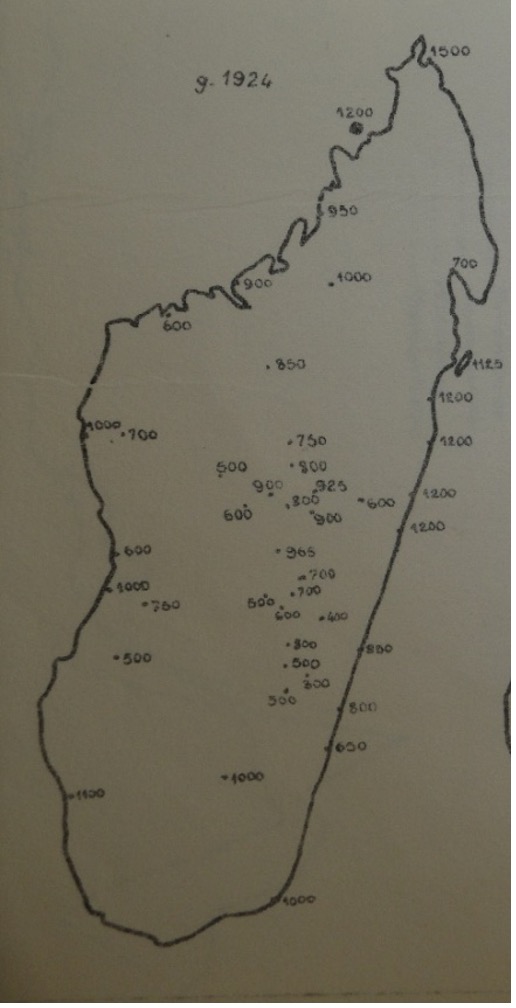

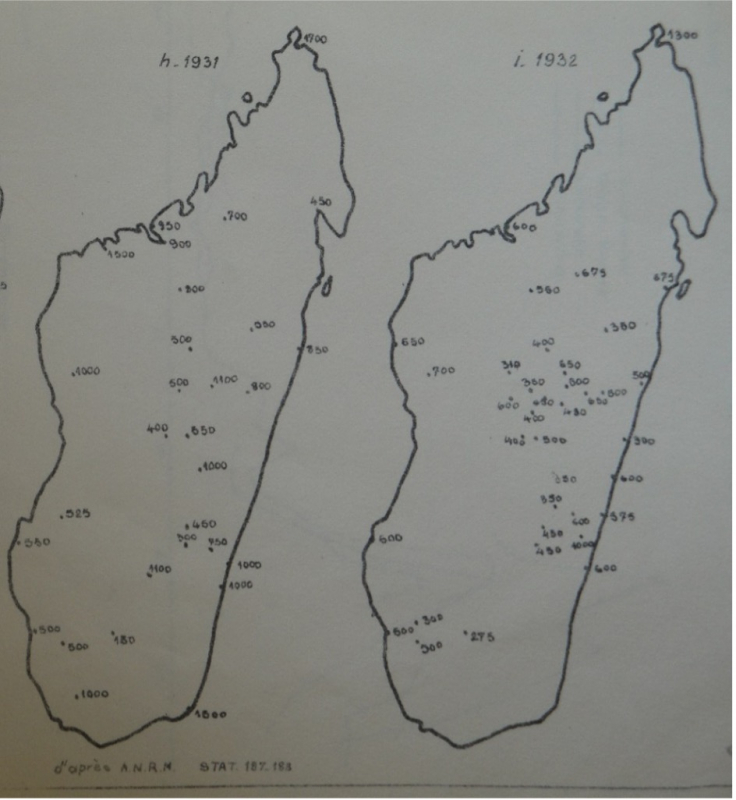

Ce problème de l’absence, ou du coût très élevé des transports est la première explication de l’extrême diversité des prix dont les cartes ci-dessous donnent une idée. L’absence de moyens de transports fait que dans une même région on peut enregistrer des différentiels de prix énormes. Dans le Betsileo enclavé, en 1908, le riz coute 3,5 francs les 100 kilos, ce qui est jugé comme « un prix de famine »21 et pourtant à Ikalamavony, à 75 km de là, il tombe à 0,75 francs, prix dérisoire.

Cartes des prix du riz en 1909, 1924, 1931 et 1932

Même écart de 1 à 5 dans la province de Maroantsetra en 1917, entre Mandritsara sans débouché et le chef-lieu portuaire. Dans la province de Maevatanana, en 1925, entre la région isolée de Besakay et le chef-lieu de province l’écart est même de 1 à 1122. Madagascar ne constitue même pas un ensemble de marchés régionaux. Tout au plus relève-t-on des régions où le prix du riz est relativement bas et d’autres où il est généralement (mais pas toujours) élevé. Dans les premières, il faut ranger le Betsileo, victime à la fois de son enclavement, de sa quasi-monoculture du riz et d’une très forte déflation dû au poids de l’impôt. La situation est la même dans la périphérie de l’Imerina, l’Itasy en particulier. Les secondes sont constituées par les régions côtières, le sud semi-aride, l’est, où le tavy est réprimé et où les cultures marchandes s’étendent, et surtout le nord. À Diego-Suarez le riz coûte ordinairement trois plus qu’à Fianarantsoa.

Les acteurs du marché

Les producteurs

La culture du riz a peu attiré les colons, même s’ils l’ont pratiquée à l’occasion sur leurs concessions pour leurs besoins et ceux de leurs employés. Deux régions font cependant exception : la plaine de Marovoay dans l’arrière-pays de Majunga exploité en métayage principalement par la CAIM, une filiale de la CMM, la Compagnie Marseillaise, la plus importante des compagnies de traite qui dominent le commerce de l’île ; et la région de l’Alaotra où quelques gros colons vont développer après 1920 une culture du riz destiné à l’exportation, faiblement mécanisée (la première moissonneuse-batteuse n’arrivera qu’en 1946). Quelques colons isolés en Imerina et dans le Betsileo s’efforcent au même moment de développer la culture du vary lava, riz de luxe pour l’exportation. Mais ces réalisations restent au total modestes. Au début des années 1930 les paysans malgaches fournissent toujours 90 % des exportations23. Pour eux le riz est d’abord une culture vivrière. L’essentiel de la production est autoconsommée, et seules des quantités résiduelles arrivent sur le marché. Mais il est tout aussi difficile de les évaluer que pour la production, car elles suivent des canaux variés et complexes qui échappent largement au contrôle de l’administration. Ces quantités sont très variables suivant les facilités de communications locales et suivant les circonstances, c’est-à-dire suivant la météorologie de l’année, le niveau des cours, et les contraintes qui pèsent sur le paysan dont la première est le paiement de l’impôt. Les rapports provinciaux livrent cependant quelques estimations proches de la vraisemblance. Ainsi, dans l’Itasy, riche province rizicole, après une très bonne année 1925, le rapport annuel note que « en ce qui concerne les riz, maniocs, maïs, arachides, on peut évaluer au quart de la production la quantité mise en vente, les trois-quarts étant absorbés par la consommation locale de la population et du bétail »24. Il est permis de penser que dans les années médiocres ou mauvaises qui voient une chute de 10 à 20 % de la production, la quantité de riz commercialisée ne dépasse guère 10 % de la récolte. Ce qui tendrait à prouver le fait que, dans les périodes d’application de la réquisition, il est parfois découvert d’importantes réserves constituées à titre de précaution par les paysans.

Les administrateurs n’ont en effet pas compris le peu d’empressement des paysans pour accroitre la production et la commercialisation de leur riz. Ils l’ont mis tout bonnement sur le compte de la paresse. Au début des années 1930 encore, le chef de province de Vatomandry répète la doxa du pouvoir sur la question : « Tout a été dit et redit sur la nonchalance du Betsimisaraka et le peu d’adaptation au travail des indigènes de cette province… A de rares exceptions près, nul ne travaille que par besoin »25. La situation coloniale interdisait à l’administrateur de voir que les producteurs malgaches obéissaient aux lois du comportement des paysanneries opprimées telles que les avaient dégagées l’économiste soviétique Tchayanov26 : conscient que plus il travaillera et produira, plus il sera exploité, le paysan cherche à se dégager un espace de liberté vis-à-vis du système. Il borne ses besoins monétaires à un minimum incompressible, en sorte que si le prix de son riz monte, il pourra en vendre moins, ce qui contredit la loi « naturelle » de l’offre et de la demande. Ceci éclaire en passant l’argument des colons hostiles à toute augmentation des salaires, qui prétendaient-ils, diminuait l’offre de main-d’œuvre, et leur plaidoyer pour maintenir le prix du riz aussi bas que possible pour accroître les tonnages mis sur le marché… Ainsi, dans les grandes régions rizicoles elles-mêmes, le commerce du riz reste modeste, comme dans le Betsileo avant 1914 : « Le commerce intérieur demeure stationnaire. Tous les habitants étant agriculteurs, personne n’a besoin de rien acheter à son voisin »27, d’autant que l’excédent non absorbé par l’autoconsommation ne va pas toujours à la commercialisation, mais à une consommation collective dans l’univers cérémoniel villageois. Dans ce contexte, l’essentiel de la production se faisant en dehors de toute considération marchande, la notion de prix de revient fondée sur un calcul économique n’a pas de sens. Le travail fourni n’est pas comptabilisé. Le paysan vendra alors soit en fonction des prix relatifs (par exemple le rapport entre prix du riz vendu et prix des cotonnades achetées) soit sous la contrainte de l’impôt et dans ce cas, le prix du riz peut tomber à un niveau si dérisoire que le travail fourni apparaîtra presque comme gratuit, le paysan étant contraint de céder la récolte qu’il réservait à sa subsistance. Ordinairement, il livre très vite la quantité correspondant à ses besoins monétaires, car le riz a pu être « acheté en herbe » par le collecteur de brousse28. Ou bien il doit servir à rembourser une dette (l’usure est une plaie des régions rizicoles, le Betsileo en particulier) auprès du commerçant local. Les administrateurs fustigent alors « l’imprévoyance » du paysan29 qui devra racheter quelques mois plus tard « à des prix exorbitants et ruineux les stocks qui lui seront nécessaires pour sa nourriture et ses semailles »30. Point de vue que réfute, assez justement, un usinier en 1920 : « Les populations rizicoles de la colonie sont pour la plupart éminemment prévoyantes et ne se dessaisissent pas aussi aisément qu’il a été affirmé de leurs semences ni de leurs provisions de riz »31. Simplement, sur les Hautes Terres surtout, il leur arrive d’être prises à la gorge si elles veulent échapper à une condamnation au titre du code de l’indigénat, véritable « machine à faire rentrer l’impôt » suivant un Inspecteur des colonies en 193832. Le paysan sait cependant faire montre de calcul économique le cas échéant, il s’adapte aux échanges marchands, mais avec sa logique à lui : quand les cours sont élevés, il peut restreindre son offre puisqu’il atteint plus vite le revenu escompté. Ainsi, dans la province de Mananjary en 1912 « le prix élevé (200 francs la tonne) n’est pas dû à la rareté du riz, mais plutôt au fait que les indigènes ne sont pas pressés de vendre leur récolte »33. Par contre, ce que le paysan ne comprend pas et accepte mal, c’est la brutalité de la fluctuation des cours. Comme le déclare le Gouverneur Général Olivier dans son discours aux Délégations Financières de 1927 « ils n’arrivent pas à concevoir la baisse. Ils l’attribuent simplement à des manœuvres contre lesquelles ils entendent se défendre. C’est seulement longtemps après, lorsque l’évidence leur apparaît, ou que la nécessité les pousse, qu’ils consentent à se dessaisir de leurs récoltes ». Méfiance du paysan ô combien justifiée. Car il livre un combat inégal. Il est dans une quasi-ignorance de la situation des marchés, son horizon est limité à son tanindrazana, son terroir. Il a en face de lui des intermédiaires mieux armés financièrement et mieux informés. Il a conscience d’être en position de dominé et s’en accommode faute de mieux. Mais le résultat de ces conditions de marché est aussi qu’il n’est guère incité à accroître une production dont il tire de toutes façons trop peu de profit pour accumuler le minimum de capital qui lui permettrait d’investir et de passer à une agriculture intensive moderne. En fin de période, il arrive aussi que, dans une paysannerie qui fait elle-même son éducation, il y ait entente pour refuser de livrer le riz si les conditions offertes sont trop désavantageuses, comme cela se produit en 1931-1932 dans le Vakinankaratra, où le paddy va à l’engraissement des porcs34, ou dans la région de Fianarantsoa en 193435.

Les intermédiaires

Collecteurs et commerçants de brousse

L’éclatement de Madagascar en une multiplicité de micromarchés explique la multiplicité des intermédiaires, très nombreux et d’importance très inégale. A la base, ce sont les collecteurs de brousse et les petits commerçants de village. Au niveau supérieur, les riziers et les exportateurs. Collecteurs et commerçants de brousse sont presque toujours étrangers à la région où ils opèrent. Les premiers, très souvent des Merina à qui la pax gallica a permis de se répandre dans toute l’île, sillonnent les campagnes et viennent au contact du producteur. Les seconds, établis de plus ou moins longue date, sont des Indiens et des Grecs dans l’ouest et le nord-ouest, des Chinois dans l’est, et encore des Merina un peu partout. Ils forment la base de l’économie de traite, mais cela n’exclut pas qu’ils travaillent pour leur propre compte. Comme le tonnage moyen collecté reste modeste, ils s’acharnent à maximiser leurs marges par des pratiques et manœuvres qui leur valent d’être chargés de tous les maux par l’administration comme par les usiniers et les exportateurs.

La première de ces manœuvres est l’accaparement du riz disponible. Un cas extrême est celui du sud victime de sécheresses et de famines périodiques et affligé de l’héritage de traitants qu’un commandant de marine avait qualifié vers 1890 de « ramassis des frères de la côte ». Une enquête sur la famine de 1909 rapporte que « le commerce du sud-ouest a toujours eu pour principal objet l’exploitation de la famine mahafaly, et l’on n’est pas peu surpris d’entendre certains commerçants européens, tenus cependant pour d’honorables gens, dire qu’ils ne se déferont de leurs stocks de grains que lorsque les Mahafaly auront davantage faim »36. Mais une pratique est générale : collecteurs et commerçants de village s’entendent pour se tailler un monopole sur leur micromarché où ils sont incontournables tant pour le producteur que pour la compagnie de traite. Ainsi, dans la région de Mahanoro-Vatomandry (côte est) en 1924 « tout le riz est trusté par les Chinois et leurs rabatteurs »37. Seuls ils disposent des charrettes qui circulent sur des pistes en piètre état. Nombre de rapports signalent qu’ils tiennent le producteur par la pratique des achats anticipés de la récolte « sur pied ». Ainsi en 1911, sur la côte ouest, les commerçants grecs et indiens se livrent à « l’achat de tout le riz sur pied »38. En 1917, les commerçants chinois de la côte est achètent la récolte « en herbe », s’assurant « à bon compte de forts approvisionnements pour l’avenir en spéculant sur l’imprévoyance et les besoins immédiats des autochtones, lesquels espèrent que la seconde récolte non encore repiquée assurera leur subsistance »39. Le riz génère de gros profits quand il fait l’objet d’un commerce de troc qui accentue le caractère inégal de l’échange. En 1924, le chef de province de Tuléar signale que « les commerçants indiens, principaux détenteurs stocks riz ne consentent plus cession riz que contre livraison pois du cap dont cours sont très élevés sur marchés étrangers. Il en résulte accaparement et hausse rapide cours du riz »40. En 1928-1929, le marché de gros d’Isotry, qui approvisionne Tananarive, voit ses transactions chuter. Pour le chef du service de l’agriculture, c’est le résultat d’une manœuvre concertée : « La spéculation indigène amène sur le marché d’Isotry seulement une faible quantité de riz qu’elle vend au prix fort… Pendant ce temps, la spéculation tient à quelque distance de la ville quelques centaines de charrettes de riz qu’elle fait entrer à Tananarive si les prix paraissent suffisamment avantageux, ou qu’elle fait décharger et stocker si les prix ne lui paraissent pas assez élevés »41. Toutes ces pratiques n’avaient encore guère changé vers 1970-197242. Il est courant de trouver dans les rapports que les intermédiaires « accaparent tout le riz au moment de la récolte pour le revendre avec 100 % de bénéfice quelques mois plus tard »43 : des marges qui peuvent atteindre 300 à 400 % en temps de crise, ou dans des localités isolées ou un commerçant est en position de monopole. Ainsi dans la région de Fianarantsoa en 1933, du riz acheté 300 francs la tonne a pu être revendu jusqu’à 1 700 francs44.

Aux méfaits de la spéculation, il faut ajouter ceux des fraudes en tout genre qui font du marché du riz un cas particulier de cette « économie de la délinquance »45 qui s’est perpétuée à Madagascar jusqu’à nos jours. Fraudes sur les quantités d’abord. « Les marchés du riz sont, à l’heure actuelle, l’objet d’un vol organisé sur toute la province » rapporte en 1931 l’agent provincial d’agriculture de Fianarantsoa, qui décrit les pratiques de fraudes de pesée46. Fraudes sur les qualités ensuite, très pratiquée par les collecteurs. Ils rajoutent des paddys de mauvaise qualité à des lots classés comme de qualité supérieure, ce qui rend impossible la vente sur échantillons et provoque les doléances des usiniers et des exportateurs47. Fraudes diverses sur les prix, comme le classement systématique en qualité inférieure, à l’achat par le collecteur, des lots présentant quelques impuretés, et sur les modalités de paiement, contre lesquelles « si un vendeur semble vouloir réclamer, il est aussitôt éliminé »48. A la suite de telles pratiques, le riz n’est payé aux cultivateurs que les deux-tiers ou même la moitié du prix annoncé, parfois moins encore. A Ambositra en 1928, le riz indiqué « comme se vendant 800 francs la tonne n’est sûrement pas payé plus de 200 à 250 francs au producteur de la campagne »49.

Les grands intermédiaires : riziers et exportateurs

Les colons ne se sont que peu intéressés au riz comme culture marchande. Une note de 1917 nous indique que pour 475 818 hectares (sic) de rizières recensées dans l’île, 5 511 seulement étaient cultivés par des Européens. Il est vrai qu’il est difficile de distinguer entre riz des colons et riz des paysans. Car le riz est cultivé sur la plupart des concessions coloniales, mais comme culture vivrière sur des lopins que le colon accorde à ses employés, un moyen de fixer la main-d’œuvre dans le cadre d’un véritable système féodal50. Sur les Hautes Terres, quelques colons comme Leroy près de Fianarantsoa et Couesnon près de Tananarive se sont tournés vers le créneau du riz de luxe, le vary lava, le « riz long » vendu en France sous l’appellation « riz caroline de Madagascar ». Les colons ont par ailleurs largement occupé deux zones au potentiel important, la plaine de Marovoay sur la basse-Betsiboka, et la cuvette de l’Alaotra. Mais jusqu’à 1945, leur mise en valeur reste soit embryonnaire (Alaotra), soit archaïque. A Marovoay, la CAIM, une filiale de la Compagnie Marseillaise, exploite ses vastes concessions suivant un métayage arriéré. Elle rachète à ses métayers leur production de riz à un cours qu’elle fixe elle-même : « La critique du système est que l’employeur est aussi l’acheteur. Lorsque cet acheteur, comme c’est le cas pour la CAIM, est l’usinier, on est tenté de penser à l’exploitation de l’employé » écrit le chef de district en 193251.

L’industrie du riz n’a connu qu’un développement très médiocre à Madagascar, sans commune mesure avec celui de l’Indochine. La difficulté des transports intérieurs limitait le bassin d’approvisionnement des rizeries et a conduit à multiplier les unités de petites dimensions, quasi-artisanales. Ainsi en 1914, sur la dizaine de rizeries principales recensées, celle de Leroy à Fianarantsoa a une capacité de 1 000 tonnes par an. Malgré cette faible envergure, certains de ces riziers sont des notables influents, comme Guilgot et Richardot, établis à Marovoay et Majunga, qui inspirent les revendications de la chambre de commerce de Majunga pendant plus de deux décennies52. Le boom des exportations de riz après 1923 fait monter le nombre des usines à une quarantaine en 192653, chiffre qui rebaisse ensuite. Mais comme le montre le fait que 13 d’entre elles sont à Tananarive ou autour, ces rizeries travaillent surtout pour le marché intérieur, dont elles ne couvrent d’ailleurs qu’une petite partie. La situation n’est guère meilleure du côté des exportations, dans lesquelles, jusque vers 1930, la part du riz pilonné l’emporte sur celle du riz usiné, ce qui dévalorise les riz malgaches. La faiblesse de la production commercialisée et son irrégularité empêchent l’établissement d’un courant régulier d’exportation important, et sur ce plan, Madagascar se heurte en plus au lobby du patronat métropolitain. Les riziers du Havre comme ceux de Marseille voudraient que la colonie n’exporte que du paddy brut, afin de se réserver la valeur ajoutée de l’usinage du riz54. Les riziers de Madagascar ont cependant été des agents importants de l’évolution du marché intérieur par leur action en faveur de la sélection du riz blanc homogène qui s’est progressivement substitué aux riz mélangés de couleurs variées de la culture malgache traditionnelle.

Les exportateurs, eux, sont représentés principalement par le trio des compagnies de traite qui dominent le commerce extérieur de la colonie, la CMM (Compagnie Marseillaise de Madagascar), la CLM (Compagnie Lyonnaise de Madagascar) et la SICE (Société industrielle et commerciale de l’Emyrne). Affiliés à la section locale de l’Union Coloniale, membres influents des chambres de commerce de l’île et presque toujours représentés par l’un des leurs au Conseil d’Administration de la colonie, ils forment un groupe de pression puissant auprès du pouvoir. Constitués un moment après 1925 en un « syndicat des riz, manioc et grains de Madagascar », ils forment un oligopsone (monopole à l’achat) qui dicte sa loi aux producteurs. Ainsi dans le Vakinankaratra en 1932, « les prix d’achat fixés ou plutôt imposés par l’agent général de la Compagnie Marseillaise ont été considérés comme dérisoires par les cultivateurs ». Il arrive cependant parfois, en temps de spéculation intense, qu’un franc-tireur vienne troubler cette belle entente. A Fianarantsoa en 1924, « la concurrence des grandes maisons d’achat, surtout des Rizeries Françaises, a bouleversé la situation économique de la province »55 en provoquant une hausse subite du prix du riz. La même situation se reproduit à Tananarive en 1929 « lorsqu’une maison de la place a voulu tout accaparer et s’est mise à faire de la hausse à jet continu sur les riz »56. Dans un marché étroit, il est toujours tentant de faire un corner, c’est-à-dire de rafler toute la marchandise pour la revendre à des prix de marché noir.

Mais la spéculation la plus redoutable est celle que rend possible la situation monétaire de Madagascar après 1914, qui combine une déflation intérieure chronique, voire une famine monétaire, avec une inflation galopante en Métropole. Il se crée alors un différentiel énorme entre prix du riz à Madagascar et en France. D’où une situation que dénonce un témoin indigné en 1920 : « La Lyonnaise télégraphie à ses agents qu’elle a reçu [de la municipalité de Lyon] la demande de grandes quantités de saindoux, riz, maïs… Elle leur prescrit d’acheter le plus possible pour satisfaire à cette demande… un agent de cette compagnie me confiait qu’il y avait actuellement mille francs à gagner par tonne de riz expédié sur France. Cela peut donner une idée du taux auquel monteront incessamment les prix du riz et des autres denrées »57. Le seul résultat de cette dénonciation fut que la Lyonnaise obtint une plainte en règle de la Chambre de commerce contre cet « espionnage » jugé intolérable du commerce ! Il n’est donc pas étonnant de relever que, à plusieurs reprises58, les exportateurs réclament la suppression de la publication des cotations du riz sur les marchés étrangers sous le prétexte que « les indigènes, qui ne se rendent pas compte des nombreux frais supportés par les exportateurs » ne veulent céder leur riz qu’à des prix élevés. Leurs pratiques peu scrupuleuses valent aux exportateurs d’entrer périodiquement en conflit avec une administration pourtant très compréhensive à leur égard, mais légitimement inquiète d’une surexportation qui, comme dans la Russie de la fin du XIXe siècle, menace d’engendrer une disette. Quand en 1920 l’administration interdit un temps les exportations, les intéressés protestent que « les mesures prises par le gouverneur ne sont pas légales »59. Leur revendication bruyante de la liberté de commerce n’exclut pas qu’au même moment ils sollicitent une règlementation des échanges qui les place en position de force face au producteur malgache60 .

Fluctuations et crises conjoncturelles

La mesure et la quantification, bases de l’histoire économique, posent au départ des problèmes particuliers dans le cas de Madagascar. Un travail critique doit au préalable exercer des choix en faveur de grandeurs homogènes, mais abstraites, au prix d’un éloignement du vécu des parties prenantes sur le marché. Ainsi les archives livrent ordinairement une fourchette de prix entre un cours maximum et un cours minimum du riz. L’historien doit alors établir des cours moyens, aussi bien journaliers que mensuels ou annuels, de plus en plus artificiels, l’amplitude de la variation autour du cours moyen calculé étant de plus en plus grande suivant la période considérée. Par ailleurs, il n’est guère possible, à Madagascar, de prendre comme cadre chronologique l’année-récolte comme l’a fait en France Jean Meuvret, le pionnier de ces études. Car le calendrier des récoltes n’est pas le même sur les Hautes Terres et dans les zones côtières, et de nombreuses régions disposent de deux récoltes dans l’année sur des terroirs différents. L’année civile s’impose donc, d’autant qu’elle est le cadre des renseignements statistiques que livrent les rapports annuels des provinces.

Autre difficulté : les campagnes malgaches ont été très longues à adopter le système métrique. De nombreuses sources donnent un prix du riz en vata, mesure de volume et non de poids, variable du simple au double suivant les régions. A Tananarive, elle correspond à 22 litres … et donne un poids différent pour le paddy, plus léger, et pour le riz décortiqué. A partir de sources qui indiquent les prix à la fois par vata et en unités métriques61, il est possible d’homogénéiser les prix au kilo, quintal et à la tonne. Une moyenne arithmétique des prix des différents marchés de l’île, fort variables on l’a vu, n’aurait guère de sens. Si l’on ne veut pas s’éloigner des réalités vécues des fournisseurs et clients, mieux vaut se fonder sur les données du marché le plus important, le marché de gros d’Isotry (Tananarive), pour lequel on dispose de données continues sur 10 ans, de 1907 à 191762, complétées ensuite par des notes de renseignements de la Sûreté générale63 et des renseignements de presse64. Ainsi, en temps ordinaire, de 1907 à 1917, Isotry reçoit 5 à 6 000 vata de riz par semaine, soit 100 à 120 tonnes. Ce tonnage est insuffisant pour couvrir la consommation des 70 000 habitants de la capitale. En fait, une notable proportion d’entre eux garde des attaches rurales, la bourgeoisie urbaine consommant largement du riz fourni par ses métayers de la plaine de Tananarive : l’économie coloniale est encore loin d’être entièrement engagée dans les échanges marchands.

Enfin, dernier problème de méthode, le choix entre les nombreuses variétés de riz, appréciées et cotées différemment suivant les régions. En simplifiant, on peut les ramener à trois : les riz blancs, prisés des Européens ; les riz roses ou vary vanga, et les riz rouges. Sur le marché intérieur, le vary vanga est le plus significatif, car il figure toujours sur le marché, il est consommé par une très grande partie de la population qui apprécie son goût plus marqué et son prix moins élevé que celui des riz blancs. Et c’est sur lui que se reportent les consommateurs quand les qualités supérieures font défaut ou sont trop chères, comme lorsque dans l’Ancien Régime la pénurie de froment poussait à la consommation du seigle. Sur ces bases on peut distinguer deux types de mouvement des prix, un mouvement saisonnier et un mouvement cyclique.

Le mouvement saisonnier

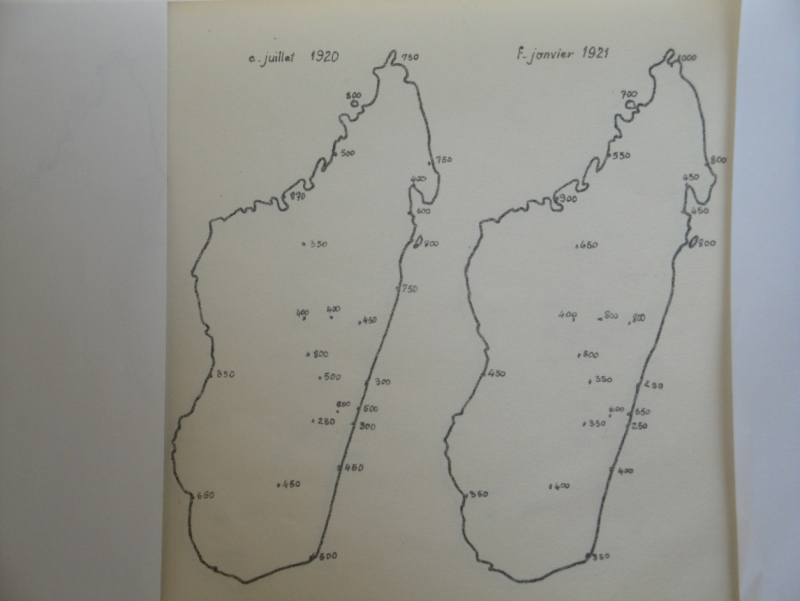

Par son amplitude souvent forte, il touche de près au vécu des populations urbaines. Mais seul le marché de Tananarive nous fournit une série de données à peu près continue, tant pour les quantités commercialisées que pour les prix pratiqués. Une surprise : on s’attendrait à ce que la demande de l’aliment de base des Malgaches soit relativement rigide. Il n’en est rien. Quand les prix baissent les quantités vendues augmentent nettement, les acheteurs stockent. Quand ils montent, les usiniers cessent leurs achats tandis que les consommateurs se reportent sur d’autres aliments (manioc, patates, saonjo, le taro malgache), ce qui atténue dans une certaine mesure la brutalité des fluctuations. Chaque année donc, « les paddys baissent à la récolte et haussent, ainsi que le riz, pendant les mois qui précèdent la nouvelle moisson »65. Sur les Hautes Terres, où l’on fait une récolte en janvier, celle du vary aloha, assez faible car limitée aux zones les plus basses et une récolte principale, celle du vary vakiambiaty, en mai, le cycle « normal » est le suivant : les cours sont à leur point bas de mai à août, puis ils s’élèvent vers un maximum lors de la soudure en décembre-janvier66.

On constate que, dans ces années normales, les cours du riz fluctuent dans une fourchette de 15 à 30 % autour d’un prix moyen annuel théorique. Mais certaines années, la hausse des cours débute bien avant août (1911, 1916, 1923, 1924, 1925) et se prolonge en février (1914, 1924, 1925) : signe que les récoltes ont été médiocres, ce qui déclenche une rétention des grains par le commerce et marque le passage à une phase d’expansion du mouvement cyclique. L’amplitude annuelle peut alors être très forte : en 1917, par exemple, 140 % de hausse des prix, qui peuvent même tripler ou quadrupler. Ainsi, à Ambohimahasoa, dans le Betsileo, le riz passe de 0,30 franc le kilo en juin 1933 à 1 franc en décembre67. Ces variations brutales n’alarment pas le pouvoir, qui tient à ne présenter que le bon côté des choses à ses correspondants en Europe.

Variation saisonnière du prix du riz blanc en 1920-1921

Ainsi Gallieni à quelques mois d’intervalle en 1903, écrit, en avril d’abord, qu’« aujourd’hui, les populations du plateau central, pacifiées, tranquilles, ayant obéi à nos conseils d’étendre leurs cultures, ne savent plus que faire de leur riz qui se vend 5 francs les 100 kilos à Antsirabe, Betafo, Ambositra, Fianarantsoa … »68, et en décembre : « Le riz se vend ici dans les meilleures conditions, 17-18 francs les 100 kilos, ce qui permet à nos sujets de trouver l’argent nécessaire pour leur impôt »69. La priorité accordée à la rentrée fiscale s’accompagne, chez le général, d’un aveuglement aux difficultés des producteurs dans le premier cas, à celles des consommateurs dans le second. Tout cela dans le cadre de la très grave crise économique de 1903…

Variations intra-annuelles du prix du riz sur le la marché de Tananarive (en francs par tonne)

|

Année |

Prix maximum |

Prix minimum |

|

1908 |

177 |

106 |

|

1910 |

132 |

83 |

|

1913 |

164 |

127 |

|

1936 |

750 |

450 |

Les cycles du riz (1896-1939)

Ces cycles ne sont pas des oscillations purement économiques car en situation coloniale le facteur politique et la situation de dépendance jouent un rôle majeur. La courbe des prix nominaux du riz blanc sur le marché d’Isotry permet de distinguer trois phases dans la période. De 1896 à 1915, les conditions locales d’une économie rurale d’Ancien Régime sous domination coloniale déterminent les fluctuations du marché. De 1915 à 1926, les facteurs exogènes, la guerre et la grande inflation française, font sentir leur poids, et provoquent flambée des prix et crises brutales comme celle de 1917-1918, ou moins vives, celles de 1920-1921 et 1924-1926. Enfin, de 1927 à 1939, la grande dépression mondiale est bien la cause d’une déflation qui se traduit par une chute à peu près continue des cours du riz.

Le prix du riz est très élevé dans les premières années de la colonisation, atteignant 500 francs la tonne en décembre 1898. La raison en est l’abandon de nombreuses rizières et de l’entretien du réseau hydraulique sur les Hautes Terres centrales à la suite de la libération des esclaves et de la révolte des Menalamba, auxquelles s’ajoutent de mauvaises conditions météorologiques. A 0,5 franc le kilo, le pouvoir d’achat du manafo (manœuvre) n’est que de 0,8 à 2 kilos de riz par jour, ce qui est très faible. Ensuite, les prix baissent fortement jusqu’à 200 francs la tonne en 1902, grâce à la pacification et surtout, à l’impôt « moralisateur » qui, multiplié par quatre fin 1900, contraint les paysans à vendre du riz qu’ils auraient autrement consommé, ce qui amplifie immédiatement la variation saisonnière : en 1901, sur la côte est, un chef de district signale que du riz acheté par les traitants 10 francs les 100 kilos est revendu 42 francs quelques mois plus tard dans un contexte de pénurie aggravé par une invasion de criquets70. La même situation se reproduit en 1903, dans un contexte de crise grave qui à Tananarive fait remonter le cours du riz à 250 francs la tonne. Ce prix est également celui qui est enregistré à Diego-Suarez et à Tuléar, mais faute de moyens de transport locaux, ces régions doivent recourir à de coûteuses importations d’Indochine71. On a affaire à une crise classique de sous-production agricole, qui n’est pas due à la météo, mais au pouvoir lui-même : l’année 1903 est en effet la première qui voit la mise en œuvre d’un système de réquisition étendu pour l’alimentation en main-d’œuvre des chantiers du chemin de fer TCE, qui reçoivent ainsi près de 110 000 travailleurs forcés dans l’année, prélevés pour moitié sur les Hautes Terres et pour moitié sur le pays betsimisaraka (côte est centrale)72. Gallieni resta sourd aux cris d’alarme de chefs de province comme celui de Fénérive devant la déstabilisation des sociétés rurales73, jusqu’à ce que, venant après la sévère inspection Picquié de 1903, la révolte du sud-est de 1904 lui soit fatale et provoque son rappel.

De 1905 à 1915, le fort recul du travail forcé sous les G.G. Augagneur et Picquié transfère la contrainte coloniale essentiellement sur l’impôt. Ce qui, par le drainage des espèces des provinces vers la capitale, favorise une déflation qui pèse sur les cours du riz. Ceux-ci, pendant une décennie, vont fluctuer autour d’un niveau moyen assez bas, entre un minimum de 130 francs la tonne (en 1906 et 1910) et un maximum de 160 à 175 francs (en 1908, 1913 à 1915). Madagascar peut alors devenir un modeste exportateur de riz (8 251 tonnes en 1910). Sur cette toile de fond, on enregistre cependant une crise brève, mais sévère, en 1911-1912. A Tananarive, les cours doublent en 6 mois et atteignent 250 francs en décembre 1911. Sur la côte, c’est pire. Dans l’est, ils atteignent 300 francs à Andevoranto et même 400 francs à Sainte-Marie. Dans le Nord, on relève 300 francs à Diego-Suarez, Nosy Be, Analalava, et dans le sud, 260 francs à Tuléar. A l’origine de cette crise de sous-production, on trouve certes des phénomènes naturels (mauvaise météo, invasion de criquets), mais très fortement aggravés par l’action de l’administration. Les années 1908-1914 sont marquées en effet par un gros effort du pouvoir pour renforcer son contrôle sur les populations. Le pays est alors solidement organisé en quelque 700 cantons dont le chef est la cheville ouvrière de l’administration subalterne. Avant tout collecteur d’impôt, il est aussi chargé de mettre en œuvre les prestations règlementées depuis 190774 et exécutées parfois en pleine récolte du riz, qui alors manque de bras. Enfin, pour mettre au pas ces Malgaches « paresseux » et « vagabonds », l’administration recourt à une utilisation extensive du code de l’indigénat75, et entreprend une lutte énergique contre le tavy76 et l’habitat isolé en forêt. Cette politique est à l’origine d’une disette dans l’est et le nord-ouest de l’île, le prix du riz atteignant son maximum là où la répression du tavy est la plus facile, comme à Sainte-Marie. Quand la population de Nosy Be demande une avance en riz remboursable, son chef de province émet un avis défavorable sous prétexte que « le manque de riz poussera les hommes valides vers les exploitations agricoles ou aurifères du pays, ou sur les chantiers de travaux publics toujours dépourvus de main-d’œuvre volontaire »77. Le TCE ayant atteint Tananarive en 1909, la famine est évitée dans l’est grâce à l’envoi de riz des Hautes Terres, mais celles-ci connaissent à leur tour une flambée des prix que la spéculation se charge d’aggraver. Dans l’Itasy, les grands propriétaires de rizières lancent un tsaho (faux bruit) sur la pénurie de riz et réduisent leurs apports sur le marché78. Sur la côte ouest, les commerçants grecs et indiens achètent tout le riz sur pied. Finalement, confronté à la menace de troubles, et pour faire revenir les populations qui ont fui en forêt79, le pouvoir fait machine arrière et les tavy sont à nouveau tolérés. En 1913-1915, on en revient à la normale, mais les cours nominaux ne retrouveront jamais leur bas niveau de 1910, sauf localement et de manière accidentelle, comme en 1915 à Ambositra dans le nord-Betsileo, quand la pénurie d’espèces monétaires fait tomber le riz au prix dérisoire de 60 francs la tonne.

À partir de 1915, le monde extérieur s’invite dans la conjoncture malgache et pour le marché du riz s’ouvre alors, jusqu’en 1926, la période marquée par les secousses les plus violentes de l’ère coloniale. La première crise commence dès 1916, culmine en 1917, année noire à bien des points de vue à Madagascar, et se prolonge encore pendant trois ans. Sur le marché de Tananarive, la hausse moyenne atteint 435 % entre juillet 1916 et décembre 1917. Il est d’ailleurs intéressant de noter l’évolution des prix des différentes qualités de riz. Entre janvier et décembre 1917, le riz blanc de seconde qualité monte de 120 %, le vanga de 130 %, le riz rouge de 144 % et le paddy de 178 %. La hausse plus marquée des qualités inférieures est le signe que les classes aisées doivent se reporter sur les riz des classes populaires, voire se charger elles-mêmes du pilonnage du paddy. Tout comme sous l’Ancien Régime, lors des crises frumentaires, on observait un report sur les « bleds » des pauvres comme le seigle, dont le prix montait le plus. Partout les prix du riz flambent. A Tamatave, le riz blanc passe de 250 francs la tonne en janvier 1917 à 1 000 francs en décembre. A Moramanga, le prix de détail passe de 15 à 60 centimes le kilo de 1916 à 1917.

Dans cette crise, les facteurs naturels ont certes joué un rôle déclencheur. Les récoltes de 1917 ont été mauvaises dans nombre de régions. Sur les Hautes Terres, touchées par des pluies diluviennes et des cyclones rapprochés, des inondations prolongées n’ont permis qu’un repiquage très tardif du riz, repoussant la récolte à juin ; mais alors des froids précoces empêchèrent le riz de mûrir. Dans la province du Vakinankaratra, la récolte, de 40 à 45 000 tonnes en temps normal tombe à 6-7 000 tonnes. Tandis que le nord est frappé par la sècheresse et la région forestière par des invasions de rats. Mais il n’en reste pas moins que c’est l’effort de guerre, sous ses formes multiples, imposé à la Grande île, qui est la principale cause de la gravité exceptionnelle de la crise. Résumons ses composantes.

La première est la diminution de la population active agricole, due, mais pas seulement au prélèvement de 42 000 « volontaires » envoyés en France. Or ces hommes jeunes sont recrutés non dans les ethnies pastorales réputées guerrières de l’ouest et du sud, mais avant tout sur les Hautes Terres. Tirailleur rime avec riziculteur. A cela vient s’ajouter la réquisition de main-d’œuvre. Le travail forcé est légalisé par l’arrêté du 7 avril 1916, pris, à l’origine, au profit des exploitants de graphite80. Le boom, de 1914 à 1917, de ce minerai déclaré stratégique, a été un véritable gouffre de main-d’œuvre car il se déroule, comme tout l’effort de guerre, dans des conditions de production toujours archaïques. Le minerai est extrait à l’angady (bêche malgache) et la sobika (panier) et dans l’est, son évacuation jusqu’au chemin de fer ou la voie d’eau mobilise 110 000 porteurs dans l’année 1917. Or tandis que les bras manquent dans les rizières, la demande augmente. Les engagés quittent la campagne pour les camps militaires proches des villes et sont accompagnés de leur famille. Ainsi en mars 1917, la présence de 15 000 tirailleurs autour de Tananarive entraîne l’apparition d’une population flottante de quelque 40 000 personnes consommant 15 à 20 tonnes de riz par jour. Ceci, grâce à une prime d’engagement de 200 francs par homme (à placer en regard d’un salaire de base de 0,5 franc par jour) et à des gratifications comme le tsodrano offert par le village, qui doublent parfois la prime. En gros, le recrutement d’une compagnie de tirailleurs se traduit par la perte d’un bataillon de riziculteurs (dont l’importante main-d’œuvre féminine des repiqueuses) et l’arrivée sur le marché d’un régiment de consommateurs. Le boom du graphite entraîne les mêmes conséquences. Les exploitants n’hésitent pas, grâce à leurs profits élevés, à se procurer du riz au prix fort pour retenir leurs ouvriers, au point qu’en 1917 l’attrait d’une ration journalière provoque une « ruée vers les toby »81. La carte des régions où le riz s’est le plus renchéri « est identique à la carte des exploitations de graphite, [elles] ont enlevé des bras à la terre tout en demandant à celle-ci une grande quantité de produits pour la nourriture de leurs ouvriers »82. Or contrairement à ce qui se passait lors des pénuries antérieures, la population ne peut guère se reporter sur les aliments de substitution habituels comme le manioc et les haricots, dont la production, elle-même en baisse est réquisitionnée par l’intendance militaire83.

En fait, dans le contexte de la guerre, la crise du riz ne faisait que mettre en lumière les faiblesses structurelles de l’économie coloniale. La déficience des transports en premier lieu. Car les régions n’étaient pas toutes déficitaires, mais, comme la province de Majunga, elles n’avaient pas les moyens d’envoyer leur riz là où il manquait84. Ou alors, c’était à des prix prohibitifs : entre Fianarantsoa et Tananarive (400 km), le prix des transports par charrette triple en trois ans, et d’ailleurs les charrettes sont en nombre insuffisant85. La crise des liaisons maritimes avec la France explique une anomalie de 1916-1917, l’essor des exportations de riz malgache vers La Réunion. Madagascar est chargé de porter secours à sa voisine affamée par des demandes répétées en mars et septembre 1917 du Ministère86, qui réclame aussi du riz pour la France. Dès 1916, l’exportation de 31 000 tonnes de riz vide les réserves de l’île, et 7 000 tonnes sortent encore en 191787.

Une autre faiblesse chronique, dont nous verrons les effets pervers surtout après 1920, est la crise monétaire. La monnaie fiduciaire avait été introduite à Madagascar dans les échanges courants à la veille de la guerre dans des conditions difficiles88 qui, avec la guerre, deviennent désastreuses. Faute de monnaie métallique en quantité suffisante, le financement des échanges en plein essor ne peut se faire qu’en gonflant la circulation de papier monnaie. Très vite, la loi de Gresham joue, « la mauvaise monnaie chasse la bonne » et un change apparaît sur la monnaie de papier, qui stimule la flambée des prix. Dès la fin de 1916, dans l’Itasy, le riz est offert à 80 francs la tonne en monnaie métallique et à 110 francs en billets. Malgré cela, la quantité de monnaie disponible restait insuffisante. Madagascar, faute de disposer d’une banque d’émission et de sa monnaie, dépendait des envois de billets de la Banque de France, que Paris n’accordait qu’« avec autant de parcimonie que s’il s’agissait des métaux les plus précieux »89 malgré les demandes pressantes du gouvernement général de Tananarive. D’où, dès 1914, le creusement d’un fort différentiel d’inflation entre la métropole et sa colonie.

Les conditions qui précèdent créent un terrain favorable à la spéculation, qui anticipe et va aggraver la disette après la mauvaise récolte de mai-juin 1917. Dès juin, les vendeurs restreignent les apports aux marchés, les prix flambent, avec des hauts et des bas au gré des rumeurs d’intervention d’une administration dont la carence est finalement tournée en ridicule90. « La spéculation est devenue chose courante… Des merciers et des commerçants d’étoffe se transforment d’un coup en marchands de riz et l’on voit dans les campagnes environnant Tananarive bon nombre de ces commerçants ou de ces pseudo-commerçants qui parcourent le pays et accaparent les récoltes. Dans les autres centres éloignés gros producteurs de riz, tels le Betsileo et le pays sihanaka, le même fait a été observé »91. De toutes parts parviennent des témoignages du même ordre. « Dans la province de Moramanga, nous sommes en présence d’un véritable trust du riz formé par les indigènes qui, poussés secrètement par les Chinois, les hova et certains autres acheteurs, cachent leurs récoltes »92. Administrateurs et colons font naturellement le procès des indigènes et des asiatiques. Le chef de province de Fianarantsoa reconnaît cependant que les commerçants européens sont de la partie, notamment ceux de Mananjary93, avec des marges énormes. Les commerçants de Fianarantsoa ont revendu 300 francs un riz acheté 120 franc la tonne, ceux de Mananjary, 350 francs un riz acheté 150. De l’aveu du pouvoir, « l’élévation exagérée des prix a été le plus souvent le résultat de la spéculation, de l’accaparement d’approvisionnements exagérés dépassant les besoins d’une période normale »94.

Comme la spéculation continue sur sa lancée, la situation s’aggrave encore en 1918 malgré les bonnes récoltes. A Tamatave, le riz manque dès janvier, il est alors vendu « au prix exorbitant de 1 020 francs la tonne »95 alors qu’à Tananarive il coûte 750 francs. On signale qu’à Ambositra et Antsirabe, centres les plus éprouvés par la disette, les habitants sont privés de nourriture alors que « des gens prudents ont retenu par devers eux de gros approvisionnements »96. Une violente campagne de presse de L’Action de Madagascar et Dépendances se déchaine à Tananarive contre l’administration et les « caïmans » qui organisent la pénurie et le marché noir97. Le nouveau Gouverneur Général Schrameck envoie en novembre un télégramme alarmant à Paris : « Ai trouvé à mon arrivée grave crise du riz, aucun stock constitué, alimentation des gros centres au jour le jour et très insuffisante »98. La fin de la guerre n’apporte pas de détente, et même « le malaise de la situation économique s’est aggravé »99. Les prix nominaux sont le double, ou plus, de ce qu’ils étaient en 1914. En décembre 1919, le riz monte à 600 francs la tonne à Tananarive. D’où un mécontentement grandissant de la population que révèlent les « réflexions » et les « murmures », euphémismes employés par les rapports de police100 pour traduire l’état des esprits. Le malaise social touche notamment les tirailleurs démobilisés qui se remettent difficilement au travail de la terre101, ce qui préfigure la situation de 1946-47. En fait, c’est une véritable crise de misère que le pouvoir doit reconnaître et contenir : « Les salaires, bien qu’ayant augmenté, n’ont pas suivi la progression des cours du riz… l’élévation de ces derniers a pesé presque exclusivement sur la population laborieuse et la moins fortunée »102. La guerre a enclenché une redoutable crise des ciseaux prix-salaires. En gros, dans la décennie 1914-1924, les salaires doublent, mais les prix quintuplent103, l’essentiel de l’écart étant creusé dès 1920.

Dans l’évolution des cours du riz, les années 1920-1926 marquent un tournant. Désormais, on n’a plus affaire simplement à la problématique ancienne des crises de sous-production agricole. Certes celle-ci va subsister, mais comme en filigrane. Sur elle viendra se superposer la problématique des prix des produits agricoles dans l’économie moderne. Dans ce contexte, les questions monétaires, nationales (avec l’inflation importée de métropole) et internationales (avec les variations brutales des cours mondiaux) deviennent déterminantes. Les années 1920-1922 voient ainsi se développer la première de ces crises modernes. Elle est lancée par une forte hausse des cours, effet d’un essor des exportations (33 000 tonnes en 1920), les compagnies de traite profitant, on a vu plus haut l’exemple de la Lyonnaise, du différentiel d’inflation avec la France. Très logiquement, la hausse la plus forte est enregistrée dans les centres côtiers exportateurs, comme Majunga, où le riz, en septembre 1920, se vend 1 000 à 1 200 francs la tonne suivant les qualités. Ces prix élevés se transmettent de proche en proche jusqu’en Imerina et dans le Betsileo104. Suivant le Journal de Madagascar du 28 novembre 1920, « s’il est à Madagascar une question d’immédiate actualité, c’est assurément celle qui concerne la cherté actuelle du riz ».

Mais l’année 1921, année de crise mondiale brève, mais sévère, voit les cours s’effondrer, de 60 % à Tananarive, de 30 % dans l’Itasy, mais seulement 6 % à Ambositra (nord-Betsileo). L’explication est à chercher dans le déficit massif du commerce extérieur en 1920-1921. Après l’inflation importée de 1920 (les cotonnades, premier article d’importation, ont quintuplé de prix depuis 1914) qui éponge les excédents de 1915-1919, la crise déflationniste de 1921 et la dégringolade des cours mondiaux provoquent l’effondrement des exportations peu compétitives de la colonie105. Comme le commerce extérieur est le principal régulateur de la masse monétaire en circulation, il s’ensuit une terrible situation de déflation et de misère sociale. Certains chefs de province lancent un cri d’alarme, comme ceux de Fort-Dauphin et de Tuléar106, d’autres usent de litotes comme celui du Vakinanakaratra, « On peut dire que l’année 1921 n’a pas été pour la population une période heureuse »107. Le prix du riz chute faute de demande solvable, surtout là où, comme à Tananarive, la spéculation, asséchée par la déflation, est contrainte de liquider ses stocks. La baisse est moins marquée dans les régions enclavées comme le nord-Betsileo.

En 1923, les marchés mondiaux repartent dans une hausse que vient accentuer la chute rapide du franc. A Madagascar, les effets s’en font rapidement sentir. Dès avril 1923, le Gouverneur Général constate que « les prix actuels du riz dans presque toute l’étendue de la Grande île (à l’exception de quelques rares régions éloignées de tout centre de consommation ou de toute voie d’exportation) ont suivi la hausse des cours mondiaux »108. La hausse touche fortement les Hautes Terres. A Ambositra, le riz passe de 250/300 francs la tonne en 1922 à 500/550 en1923, 700 en 1924, 800 en 1925 et 1 200 en 1926109. Dans l’Itasy, ils atteignent 900 francs en 1926. A Tananarive, le riz blanc passe de 295 francs la tonne en juin 1922 à 1 150 francs en décembre 1925 (+290 %). Mais la hausse est encore plus forte sur la côte. En 1925, les cours dépassent 1 500 francs la tonne dans les principales localités de la province de Tamatave. Un record est atteint en 1926 à Majunga avec un prix de gros de 2 300 francs la tonne.

C’est l’essor des exportations qui explique cette flambée110. De 28 000 tonnes en 1922, elles passent à 53 000 tonnes en 1923 et 81 000 en 1924, pour rebaisser à 42 000 en 1925 et 28 000 en 1926. Ces chiffres n’ont rien d’énorme en valeur absolue ; mais représentant 15 à 40 % des quantités commercialisées, ils suffisent à déséquilibrer le marché intérieur du pays, comme le souligne un chef de district : « Le riz est exporté sans se soucier nullement des besoins de la population. Le résultat est la cherté de la vie indigène… Il y a, à franchement parler, abus dans les exportations des riz, il y va de la sécurité publique »111. Les achats faits à des cours sans cesse plus élevés restent rémunérateurs car le riz joue alors le rôle de valeur-refuge servant à spéculer contre le franc. Entre le moment de l’achat en brousse et celui de la vente en France, où le riz atteint 2 400 francs la tonne en 1926, la monnaie s’est dépréciée. Si les exportations baissent en 1925-1926 après leur record historique de 1924, c’est parce que l’île a épuisé ses réserves et doit faire face à des récoltes médiocres dues à de mauvaises conditions météorologiques et à des invasions de criquets. Les colons intéressés par l’exportation nient bien entendu le problème et assurent que « tout chez l’indigène respire l’opulence », que le riz ne manque pas, qu’une administration mal renseignée qui parle de « grande famine » ignore que « les stocks de riz sont en brousse répartis entre des milliers de mains d’indigènes cupides et méfiants » et que « la situation est normale »112. En réalité, dès 1924, la disette s’installe dans les centres urbains, surtout côtiers. A Tananarive, la population « murmure », à Diego-Suarez, les habitants se plaignent à la Ligue des Droits de l’Homme des exportations excessives et de la cherté du riz qui en juin 1926 atteint le prix de 4 francs le kilo au détail : à ce prix, le salaire journalier du manafo ne permet plus d’en acheter que moins d’un kilo. Les Affiches de Diego-Suarez évoquent « une crise sans précédent [qui] semble peser sur la colonie », la pénurie et la cherté du riz, fait nouveau, provoquent une manifestation « réunissant devant la résidence une foule nombreuse venue protester contre l’insuffisance du riz mis sur le marché »113. A Majunga, la situation n’est pas moins inquiétante et le journal local la dramatise, « Les habitants de la province de Majunga vont-ils mourir de faim ? Voilà la question qui se pose, nette, brutale… Le riz n’existe plus sur notre place qu’à l’état de souvenir »114. La manifestation de Diego-Suarez fit suffisamment peur au pouvoir pour qu’il prenne sur-le-champ des arrêtés interdisant toute exportation de riz115.

À partir de 1927 s’ouvre une troisième période qui va jusqu’en 1939. Elle est marquée par une baisse profonde et quasi continue des prix du riz sous l’influence de la Grande Dépression et de ses effets déflationnistes. L’année 1927 est déjà une année de crise en raison d’un accident climatique : le cyclone du 3 mars détruit Tamatave et son port, et met le TCE en partie hors service pour plusieurs mois. L’exportation du riz des Hautes Terres est paralysée et les cours y chutent de 20 à 25 %. La baisse se poursuit en 1928, et après une timide reprise en 1929, les prix nominaux moyens ne cessent de se dégrader jusqu’en 1936. Leur remontée ensuite est en fait fictive. Car corrigés de l’inflation qui repart vigoureusement, et exprimés en francs de 1914, les cours de 1937-1938 tombent à leur niveau le plus bas depuis la crise de 1921.

Prix nominaux et corrigés du riz blanc à Tananarive (en francs par tonne)

|

Années |

Prix nominaux |

Coefficient de correction (1914 = 1) |

Prix corrigés |

|

1921 |

370 |

0,31 |

115 |

|

1926 |

1 500 |

0,16 |

240 |

|

1927 |

1 300 |

0,17 |

221 |

|

1928 |

1 100 |

0,17 |

187 |

|

1929 |

1 200 |

0,17 |

204 |

|

1930 |

1 150 |

0,18 |

207 |

|

1931 |

1 100 |

0,20 |

220 |

|

1932 |

800 |

0,22 |

176 |

|

1933 |

820 |

0,23 |

189 |

|

1934 |

800 |

0,24 |

192 |

|

1935 |

700 |

0,26 |

182 |

|

1936 |

600 |

0,23 |

138 |

|

1937 |

750 |

0,196 |

131 |

|

1938 |

850 |

0,155 |

132 |

Par quels cheminements la crise de 1929 (mais qui, pour les prix agricoles, a commencé dès 1927) a-t-elle fait sentir ses effets sur le marché du riz à Madagascar ? D’abord, par l’intermédiaire de son impact sur le commerce extérieur de l’île. La chute des prix mondiaux entraîne celle des exportations malgaches, qui passent d’un maximum décennal de 536 millions de francs à 320 en 1932 et 1933. Cette dégringolade de 40 % met cruellement en lumière la non-compétitivité de la colonie, exportatrice de « produits pauvres » comme on disait à l’époque, c’est-à-dire, sauf exceptions comme la vanille, de matières premières agricoles et de produits bruts de qualité médiocre. Surtout, le taux de couverture des importations par les exportations tombe de 90 % en 1925 et 1926 à 54 % en 1929 et 61 % en 1930. Le déficit entraine à nouveau une très sévère déflation, aggravée pour les habitants par le maintien de la fiscalité à son niveau antérieur. La circulation monétaire passe de 291 millions en octobre 1929 à 200 en mai 1932. Les provinces se retrouvent en situation de famine monétaire comme avant 1914 ou en 1921-22.

Mais en 1933-1934, un second facteur vient peser sur les cours du riz, l’essor des importations d’Indochine qui atteignent 31 000 tonnes en 1934. C’est là le résultat d’une crise de misère rurale qui est pire en Indochine qu’à Madagascar, et de la dépréciation de la piastre indochinoise. Évinçant le riz malgache des marchés réunionnais et français, le riz de Cochinchine à bas prix vient même troubler le marché des céréales fourragères en France, et la métropole est trop heureuse de le réorienter vers l’Afrique noire et Madagascar116. Le taux de fret de Saïgon à Tamatave, de 120 francs, n’est guère supérieur au tarif du TCE entre Tananarive et Tamatave, ou à celui du transport du riz de Marovoay vers Tamatave. Le riz indochinois conquiert donc le marché de la côte est, dont les colons refusent de soutenir la demande de protection des usiniers des Hautes Terres et des planteurs du nord-ouest.

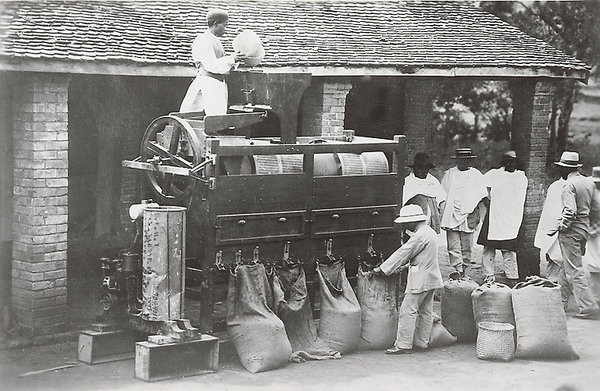

Le triage des semences de riz, vers 1930

Cliché : Archives Nationales d’Outre-Mer (ANOM)

Un dernier facteur résulte d’une influence indirecte de la crise. Dans le projet d’autarcie impériale des années 1930, Madagascar se voit assigner le rôle de fournisseur d’un produit « riche », le café. Soutenu après 1931 par un système de primes métropolitaines, il connaît un boom dans la décennie et en arrive à fournir le tiers des exportations du pays en 1938117. Avec l’essor de la production, les primes se réduisent et disparaissent même en 1937. Il est donc vital de maintenir la compétitivité du café malgache. Or, pour le paysan de l’est, le point déterminant est le rapport entre le café qu’il vend et le riz qu’il achète. Il continuera à planter des caféiers si le rapport est au moins égal à trois, chiffre qui est constamment dépassé dans les années 1932-1939. Ceci parce que l’administration juge nécessaire de maintenir le prix du riz aussi bas que possible. En 1937-1939, quand l’inflation menace à nouveau de faire flamber les cours, le contrôle des prix est à nouveau mis en place. Cette fois, producteurs et commerçants doivent s’incliner car d’une part le contrôle politique de l’administration sur la population s’est considérablement renforcé depuis 1930, d’autre part parce que la paysannerie des Hautes Terres comme de l’ouest peut alors se tourner vers de nouvelles cultures marchandes comme le tabac, acheté par la mission métropolitaine des tabacs, dans l’ouest et le nord-ouest, le tabac et l’arachide dans l’Itasy et l’Alaotra. Mais la contrepartie est inquiétante. Madagascar doit renoncer aux exportations de riz courant, qui tombent à des niveaux dérisoires après 1932118. La reprise modeste après 1937 (11 000 tonnes en 1938), porte uniquement sur le riz de luxe, le vary lava. Pour le reste, les surfaces cultivées et la production stagnent à un niveau qui expose le pays à la disette en cas d’accident naturel ou politique, ce qui se produira pendant la guerre en 1943-1944.

La « question du riz » : un échec de la mise en valeur coloniale

Dans la médiocrité persistante de la production de riz et les crises récurrentes qui secouent son marché jusqu’en 1939, une part de responsabilité incombe à coup sûr au pouvoir colonial. Là comme ailleurs, les données budgétaires révèlent le gouffre qui sépare le discours officiel et la réalité. Le service de l’agriculture existe plus sur le papier que sur le terrain. Chargé du secteur qui fournit plus de 80 % des exportations du pays, il ne reçoit qu’une dotation très faible, 1,2 % du budget de la colonie en 1936 et 1937119. Ces maigres crédits sont absorbés pour les 2/3 par les dépenses de personnel, qui, en 1941, vont à la rémunération des 46 agents européens du service. Ces derniers animent six stations d’essai dont aucune n’est spécialisée dans le riz. Deux d’entre elles, de création tardive, lui donnent cependant la première place, Marovoay, créée en 1922… comme ferme d’élevage de bœufs, et l’Alaotra, créée en 1926. Leur contribution à la riziculture paysanne a été quasi nulle, car elles se sont consacrées surtout à la sélection du vary lava dont les tonnages sont restés faibles. Mêmes remarques en ce qui concerne la protection des cultures, si importante en zone tropicale. Pour le riz, quatre lignes lui sont consacrées dans le grand ouvrage qui se veut une somme sur Madagascar120. La première étude d’ensemble des parasites du riz date de 1929, les faibles moyens disponibles étant attribués aux vraies cultures marchandes, le café et la vanille surtout. Même insuffisance dans la lutte contre les terribles vagues d’invasion de criquets des années 1912 à 1916 et 1924 à 1931, malgré la création en 1928 d’un service de lutte antiacridienne. Il faudra attendre les années 1950 avec l’arrivée d’un B17, « forteresse volante » chargée de l’épandage massif de DDT pour résoudre un problème qui repart ces dernières années. Enfin, dernier domaine illustrant l’indigence des moyens coloniaux, l’hydraulique agricole. Le problème, ici, est que la Grande île possède certes un potentiel rizicole considérable, mais qui ne peut être exploité qu’au prix de gros investissements. L’époque coloniale en resta donc au stade des études, comme celle de Longuefosse sur l’Alaotra121, et à une mise en valeur embryonnaire. En 1947, on en était à reprendre le programme des grands travaux, sans cesse complété, mais jamais exécuté, du Plan Sarraut de 1921. Plus de 300 000 hectares d’aménagements hydrauliques étaient en projet qui, s’ils avaient été réalisés, auraient pu doubler la production de riz de la colonie122. Mais le manque de moyens n’est pas seul en cause. Le colonisateur, avant tout, est resté prisonnier de sa vision d’une société rurale malgache perçue comme immobile. « Le riz est inséparable de la vie malgache… tous les gestes de la production du riz appartiennent à la tradition de la race. Ils ont été transmis par les ancêtres et n’ont pas été modifiés depuis des siècles »123, on ne peut donc modifier les techniques culturales qu’à la marge, pour une production particulière comme celle du vary lava. L’argument de l’immobilisme paysan servait d’alibi au manque de communication entre les ruraux et une administration qui constate avec dépit que lorsqu’il s’agit de participer « l’indigène reste réfractaire »124. Et pour cause ! L’action du pouvoir, quand elle s’exerce, le fait ordinairement sur le mode de la contrainte. L’encyclopédie de 1947 cite comme principal progrès enregistré la lutte « sans répit » menée contre le tavy, en surévaluant ce progrès quand elle assure qu’« il a fallu des années pour le [le tavy] faire disparaître » et qu’« actuellement la culture du riz sur forêt coupée n’est plus qu’une activité clandestine »125. Le résultat le plus certain était au même moment l’engagement des populations forestières dans la révolte de 1947 dont elles formeront le noyau dur. Autre illusion optimiste, l’affirmation que sur les Hautes Terres centrales le labour des rizières à la charrue avait remplacé le travail à l’angady126.

L’ère coloniale n’a donc pas changé grand’chose aux conditions de production du riz. Pour les paysans, les progrès dans ce domaine (la « riziculture améliorée » avec repiquage en ligne, sarclage et fumure) ne s’imposeront qu’après 1960. Avant 1940, la colonisation ne s’intéresse qu’à la commercialisation, et c’est par ce biais qu’un certain nombre de progrès sont réalisés. La chambre de commerce de Tananarive mena avec un certain succès en Imerina une action pour faire évoluer la rizière traditionnelle, qui mélangeait des riz de diverses variétés, vers l’homogénéité. Mais jusque vers 1930, les riz ordinaires malgaches n’ont qu’une image très médiocre, avec trop de brisures, dues au pilonnage toujours dominant, même à l’exportation, ou des grains jaunes et opaques, etc.127, ce qui les éliminait des marchés extérieurs en temps de crise. Le pouvoir dut batailler tout au long des années 1920 contre le commerce pour imposer la standardisation. Adoptée une première fois en 1921128, mais, confiée aux chambres de commerce dont les « experts » multiplièrent les certificats de complaisance, il fallut la suspendre. Elle fut finalement imposée à un commerce récalcitrant par l’énergique gouverneur Cayla en 1930129. Définissant 7 types de riz exportables, elle permit surtout la promotion du vary lava. Si, à l’exportation, il était trop tard pour les riz ordinaires malgaches, la standardisation favorisa cependant un progrès de la qualité des riz vendus sur le marché intérieur.

Suivant des instructions célèbres de Gallieni, ouvrir un marché devait témoigner d’une pacification réussie. Mais sur le terrain, deux obstacles se révélèrent insurmontables. Le premier était la méfiance invincible des paysans pour les marchés officiels. Dans la province de Vatomandry, note son chef en 1911, il existe bien des marchés, mais « il ne s’y fait aucune grosse transaction telle que vente de riz et d’autres produits du sol… ». En 1917, même constat, « l’indigène de la région fréquente peu les marchés existants ». Le manque de moyens de transport joue un rôle, mais le paysan veut aussi éviter d’avoir à payer une taxe, et plus que tout, il veut éviter de se retrouver sous l’œil du Fanjakana, l’autorité dont il fuit le contact. La multiplication des marchés par l’administration est perçue comme une contrainte coloniale parmi d’autres. Le remplacement de marchés permanents par des foires mensuelles ou annuelles n’obtint pas beaucoup plus de succès, dans l’est en particulier. Les difficultés de circulation et de transport étaient rédhibitoires. Dans la province de Maroantsetra, Mandritsara, chef-lieu de district au centre d’une riche plaine rizicole, ne connaît en 1918-1920 que de faibles transactions sur le riz130. Dans les deux autres districts de la province, rapporte son chef, « les foires n’ayant aucun succès, comme dans presque toutes les régions habitées par les Betsimisaraka, les Sakalaves et les Tsimihety, mon prédécesseur les a supprimées »131. L’un de ses successeurs, en 1925, reprend les mêmes remarques sur les foires et marchés : » Les indigènes n’en aperçoivent pas encore l’utilité et n’y apportent qu’un concours de commande ». Le constat est le même dans la province voisine de Tamatave, pourtant mieux desservie. La foire de Tamatave « a toujours été et restera une simple exposition d’échantillons du pays »132. Si les foires de l’ouest ont plus de succès, c’est parce qu’elles sont d’abord de grands marchés aux bœufs et que la circulation des charrettes est plus facile133. La principale réussite des marchés et des foires concerne les Hautes Terres, mais il ne s’agissait pas d’une création ex nihilo. Ici, une paysannerie évoluée, familiarisée de longue date avec les échanges sur les tsena (marchés) créés par le grand Andrianampoinimerina (1787-1810), a pu, grâce à la pax gallica, animer les foires et marchés de gros bourgs ruraux comme Ambatolampy ou Manjakandriana. Pour elle, l’administration crée en 1932 des marchés spécialisés dans le vary lava134. Malheureusement, la différence de prix entre vary lava et riz ordinaire maintenue trop faible par les usiniers et exportateurs découragea les paysans qui, à Belazao, allèrent jusqu’à retirer leur production du marché.