L’espace touristique réunionnais est saturé par le patrimoine immatériel et sa célébration1, quand ce n’est pas par la commémoration des « vieilles lunes » que sont les cases créoles et les « barreaux »2… Au-delà de la mise en exergue de sa musique, de sa gastronomie, de son patrimoine immatériel, le tourisme culturel à La Réunion peut largement s’appuyer sur un patrimoine proto-industriel3 et industriel. Le tourisme industriel culturel, centré sur le patrimoine industriel révolu ou traditionnel de l’île, n’exclurait pas – pourrait être complété par – un « tourisme de découverte économique » permettant la découverte d’entreprises industrielles en activité : quels meilleurs symboles de l’activité et de la modernité de notre territoire et de ses voisins dans la zone, quelle meilleure façon de sortir des problématiques coloniales et postcoloniales4 désuètes !

La doxa selon laquelle les espaces ultramarins français – anciens espaces coloniaux – n’ont pas été industrialisés, et que par voie de conséquence leurs habitants n’ont été que des travailleurs de la terre, est erronée, quant à l’histoire économique, au patrimoine, à l’identité. Les sites et pratiques proto-industriels et industriels n’ont pas été absents de l’île. Ils ont laissé un patrimoine matériel considérable ; les archives départementales de La Réunion conservent également de nombreux documents qui révèlent la dimension industrielle de l’île. Avant le sucre, ils désignent des installations proto-industrielles (caféteries, girofleries, cotonneries, indigoteries, etc.). Lors de la « mise en sucre », ils signalent l’implantation des nombreuses usines sucrières, et d’activités diversifiées (sériciculture, chaudronneries et forges, scieries, briqueteries, etc.). Après le sucre, jusqu’en 1950, ils révèlent que l’île, en une véritable tentation industrielle, a multiplié les structures destinées à la satisfaction de besoins locaux : corderies d’aloès, fabriques de tabac, d’essences et de parfums, de produits agroalimentaires, etc. Un questionnement sur l’industriel a donc une large matière en cet espace tropical.

La mise en tourisme culturel de cette emprise/empreinte industrielle peut redresser l’image ambiguë véhiculée par La Réunion, d’une île apprivoisée qui souffre d’une carence d’atouts exotiques, où plage et balnéarité indigentes sont concurrencées par un tourisme « vert » d’intérieur inabouti. Le tourisme proto-industriel et industriel peut renouveler, par l’intérêt de ses vestiges et des enjeux que révèle leur histoire, le cliché d’un espace ultramarin comme un paradis perdu.

Un patrimoine industriel en terre ultra-marine

La Compagnie des Indes, la monarchie, la république ensuite ont exigé de Bourbon, dans le contexte de la colonisation longtemps informée par des variétés du mercantilisme, des produits agricoles que la métropole ne pouvait fournir, pour la satisfaction de certains besoins des couches favorisées de la société (aristocratie, bourgeoisie) ; cette extraversion de l’économie nécessitait une production « de masse », permise par l’esclavage ainsi justifié, ainsi qu’un minimum de transformations, d’ordre pré/ proto-industrielles, puis industrielles lorsque l’on fit dans l’île le choix tardif (vers 1810) de la fabrication du sucre (« mise en sucre »).

Le café dont la culture débute vers 1715 sous l’égide de la Compagnie des Indes s’impose dans les années 1740-1760 sur les « cafèteries », avant de perdre du terrain dès la seconde moitié du XVIIIe siècle devant la concurrence antillaise, et de subir un déclin inéluctable. Le fruit – cerise – mis à sécher sur l’argamasse, est ouvert au moyen de rouleaux de bois ou de pierre, mais à Bourbon on préfère l’écraser au pilon, plus tard le passer dans un moulin appelé « grage », qui enlève la pulpe, auquel au début du XIXe siècle on adapte un manège à mule. Pour séparer la fève du parchemin, on utilise un « moulin à vanner », ou ventilateur. Le labeur du café associe la technique européenne (moulin, ventilateur ou tarare) au travail vernaculaire du pilage, geste technique universellement répandu dans la zone (Madagascar, Afrique). Une aquarelle de Jean Joseph Patu de Rosemont représente une caféterie de Bourbon : au-devant d’argamasses de séchage, couvertes de cerises à diverses étapes de dessiccation, au premier plan, en bas à droite, est représenté un tarare, machine permettant de séparer le grain des autres résidus lors du vannage. Des vestiges de cette activité proto-industrielle pourraient être révélés par une prospection archéologique intelligente.

Comme ceux des innombrables girofleries, essentiellement sur la côte au vent, et jusqu’à Saint-Philippe. Le séchage, opération capitale, nécessitait une argamasse et une étuve où le clou achevait sa dessiccation : aucun de ces vestiges n’a été identifié, ni même recherché. On n’en sait pas plus sur les cotonneries que compta l’île. Le coton requérait un outillage spécifique : presses, moulins à égrener que Lancastel, dans sa Statistique de 1827, évalue encore au nombre de 20. Les indigoteries sont tout autant négligées. Les infrastructures nécessaires à la fabrication de la teinture, imitées de celles de Saint-Domingue, comportaient trois cuves maçonnées, enduites, disposées en une sorte de cascade, recueillant la plante à diverses étapes. Dans la première, la plante est mise à mariner ; dans la seconde, le liquide est battu afin de favoriser la formation de grains (fécule) ; il est ensuite décanté dans la troisième cuve. Cette fécule, l’indigo, recueillie, mise en sacs pour égouttage, est ensuite réduite en pâte par pressage, séchée dans des caissettes jusqu’à devenir dure comme de la pierre, mise en fûts pour expédition.

Au XIXe siècle, la mise en sucre multiplie les établissements industriels5. Trois cents usines sucrières au moins sont construites6, dont 194 fonctionnent en même temps (1834), formant une couronne de variable densité tout autour de l’île, à l’exception des zones supérieures à 600 m et de l’« Enclos ». Nous connaissons les matériaux, l’architecture des bâtiments et leurs destinations, leur évolution, ainsi que certains plans dont l’analyse permet de déduire les conceptions économiques et sociales qui présidaient à l’organisation de l’espace usinier. Nous connaissons les machines utilisées, objets d’un débat7 opposant les partisans d’une technologie autocentrée – associant la batterie Gimart et les rotateurs Wetzell8 – à ceux du transfert dans l’île de l’onéreuse technologie betteravière (Derosne et Cail).

Le sucre cependant n’ouvre pas que sur lui-même, et induit toute une série d’activités de sous-traitance, dont les traces archéologiques peuvent être retrouvées. Se sont ainsi multipliés les briqueteries, fours à chaux, tanneries, ferblanteries, etc. Aux forges Mourgue et Jaulin à Saint-Denis, on dénombre des ateliers de forgerons, menuisiers, charpentiers, charrons, tanneurs, tonneliers ; une machine à vapeur de 2 CV actionne les soufflets de forge et les roues des tourneurs de l’établissement. Les scieries ont aussi été stimulées par l’activité sucrière, telles celles de Séron Calteaux qui en 1854 édifie au débouché du pont Langevin une entreprise dont la scie est mue par l’eau dérivée de la rivière, ou celles de Saint-Joseph (Isautier) et du Tampon (Hoareau) équipées d’une machine à vapeur. L’industrie sucrière inspire aussi Périchon de Sainte-Marie qui édifie en 1839, sur le site de Mare à Citrons, avec le concours du Conseil Colonial, une chaîne complète de production. La « magnanerie salubre » selon le modèle de Darcet9 côtoie la filature, bâtiment de bois couvert en bardeaux, où une roue hydraulique actionne les tours à filer Geffrey10, importés de France. Ces infrastructures étaient alors à la pointe de l’industrie séricicole11.

Les années 1850 à 1940 voient enfin une véritable « tentation industrielle » qui multiplie de modestes structures illustrant le passage d’un objectif d’exportation à celui de la satisfaction de besoins locaux. Relayant les forges du siècle précédent, les Forges et Fonderies de Saint-Denis (1920) proposent aux usiniers et à la Compagnie de chemin de fer et du port les pièces mécaniques complexes dont on a besoin en urgence. Les fabriques de tabac, d’essences et de parfums, de produits agroalimentaires, etc., illustrent l’énergie d’un groupe d’entrepreneurs, parmi lesquels il faut citer Akwon Lawson12. Un certain nombre de ces unités sont d’ailleurs installées dans les usines sucrières que la crise des années 1870 a désaffectées, et en réutilisent partiellement les structures voire le matériel : à l’usine K/Véguen de Saint-Louis, qui ferme en 1901, on installe une corderie d’aloès, puis un moulin à maïs qui fonctionne encore après 1945 ; celle du Piton (Saint-Joseph) est au début du siècle dernier transformée en féculerie, minoterie, moulin à maïs utilisé jusqu’à la fin de la guerre, etc. Des féculeries comme la féculerie Valliamée à Saint-André, où la racine de manioc13 est râpée, tamisée, mélangée à de l’eau, filtrée, décantée, mise à sécher, sont mises en place ; le produit obtenu, broyé, donne le tapioca14. Des corderies ou fibreries d’aloès15 employant parfois jusqu’à 200 travailleurs, apparues vers 1850, voient le passage d’une fabrication manuelle très polluante (jusqu’en 1880), à une production industrielle par l’emploi de la gratteuse importée de Maurice, utilisée pour la première fois à l’usine de Carosse (Saint-Gilles). Sur le territoire récemment formé et périphérique de la commune des Avirons (1894), on recense, dans le premier tiers du XXe siècle, trois corderies d’aloès, une huilerie à la Ravine Sèche chez René Vitry, une fabrique de cigarettes chez Milo au Chemin de ligne !

Trucage patrimonial et mémoriel

Le patrimoine représente ce qu’aujourd’hui nous retenons et valorisons du passé. Pour autant, l’indiscutable empreinte industrielle réunionnaise a été longtemps négligée par la mémoire et par voie de conséquence par les processus de patrimonialisation.

C’est en effet de loin que le versant industriel du passé et de l’économie réunionnais a été occulté. Deux programmes de recherche conduits avec nos étudiants de M 1 « Histoire » et M 2 Pro « Histoire et Patrimoine »16 l’ont indiqué. Le premier proposait d’appliquer une batterie de requêtes aux quotidiens de l’île de 1950 à 1980, à fin de mesurer dans quelle mesure les Réunionnais étaient informés de l’activité industrielle et de ses perspectives dans l’île, à travers l’activité emblématique du sucre17, singulièrement quant au processus industriel de fabrication (technologie, usine, mutations, etc.). Les résultats ont révélé la place résiduelle de l’information sucrière : l’intérêt des Réunionnais n’est pas dirigé sur ce qui demeure pourtant le marqueur essentiel, en termes géographiques (paysages), économiques (emplois, produits), voire culturels, de l’île : la canne et le sucre. Cette part n’est en moyenne que de 0,32% de la surface imprimée par exemplaire et par an et de 0,79% pour les exemplaires qui l’évoquent18 ; elle est divisée par deux des années 1950/65 aux années 1966/80, comme si la réalité sucrière de l’île s’estompait. L’essentiel des articles sur le sucre expose les difficultés et les problèmes de la filière (54% des articles), ou des faits divers (incendies de champs, accidents du travail : 19%) ; l’évocation technique privilégie l’activité manuelle de la coupe (13%), et évacue presque totalement la fabrication et son évolution (7%) ! Ainsi, lorsque la presse la plus lue parle aux Réunionnais de l’époque de l’activité sucrière, elle l’ampute de toute dimension industrielle ! Alors que le débat mondial de ces années-là s’appesantit sur l’industrialisation du Sud « en développement », l’information met l’accent à La Réunion, non sur les réalités industrielles, mais sur les pratiques agricoles !

La seconde recherche proposait aux étudiants de questionner la « mémoire orale » d’habitants d’une friche industrielle sur l’ancienneté, la destination, le fonctionnement de l’édifice retenu. Les étudiants ont majoritairement choisi des usines sucrières et des fours à chaux. Quand l’établissement a fermé récemment (1960/1980)19, les enquêteurs ont facilement recueilli le témoignage d’anciens ouvriers établis sur les lieux (tôlier, soudeur, mécanicien, forgeron, chaudronnier, etc.) qui développent un discours ambivalent vis-à-vis de l’usine : ils mettent l’accent sur le social, dénonçant, d’une manière assez conventionnelle20, la longueur et la pénibilité du travail, le mépris de la hiérarchie, « la peur », en escamotant les conflits et reconnaissant en l’usine, où l’on a travaillé parfois plus de trente ans et dont on a apprécié « lanbians », un « gagne-pain », dont on déplore la fermeture. Lorsque l’établissement a fermé au début du XXe siècle, l’érosion du souvenir et de la mémoire génère des confusions : à l’établissement des Filaos (Saint-Gilles), les imposants vestiges de l’usine à sucre sont éclipsés par la distillerie postérieure, « une usine où l’on broie les cannes pour le rhum, où tous les ouvriers étaient saouls », et que le témoin appelle paradoxalement « usine tapioca », car on y installa ensuite une féculerie de manioc. A Piton Saint-Joseph, on ne se souvient plus que de la féculerie (jusqu’en 1942) et de la distillerie de vétiver qui avaient remplacé la sucrerie. La fonctionnalité industrielle du site est floue, comme au four à chaux de Manapany : « Mwa la pa coni, y té mars pa dan mon tan sa, lé tro vié, cé dan l’tan dé zanglé ça, la toujours resté la mèm ». Si l’établissement a fermé encore plus tôt, l’érosion est totale, allant jusqu’au déni de toute dimension industrielle : au milieu des gros murs de l’usine Larée (Saint-Louis, fermeture 1880), une personne nie l’existence d’un établissement sucrier, n’y voyant qu’un « élevaz volay » à cause de cages à poules pendues aux ruines. À deux pas de Gol les Hauts (fermeture 1880), une institutrice à la retraite apprend aujourd’hui l’existence des deux cheminées de l’ancienne usine, et commente : « C’est tout de même dommage que certains comme moi, pourtant résidents, ne sachent même pas l’emplacement de ces cheminées ! C’est tout de même notre passé ! » (Mme Patel).

S’il existe des traces « industrielles » dans la mémoire individuelle, ces traces, parasitées par un social de convention, pas toujours cohérentes, forment un contenu mémoriel en général très discontinu, qui ne fait plus sens au niveau collectif. Pourtant, la mémoire industrielle et technique est un élément de la construction identitaire. Il existe aujourd’hui un consensus des chercheurs pour reconnaître que l’identité est une construction sociale, toujours en devenir. Parmi les stratégies disponibles devant permettre de combler les besoins identitaires pour qu’un individu (ou un groupe) modèle le contenu de son identité, se détache l’utilisation des mémoires.

À l’heure actuelle, la mémoire industrielle est purement et simplement exclue de la construction identitaire réunionnaise. C’est en effet sur le reliquaire de la mémoire que s’édifie l’identité. La mémoire des tragédies, on le sait, est une ressource identitaire majeure. À La Réunion, l’identité historisée se construit pour une bonne part en s’appuyant sur la tragédie collective de l’esclavage : les héritages du passé validés, renvoyant pour l’essentiel à l’activité agricole, permettent un glissement instantané à l’esclavage. Dans ce contexte, on se souviendra plus volontiers des coups, des souffrances et des morts du travail, que des modalités du travail lui-même, moins encore de ses gratifications. Dès lors, au lieu de devenir des « lieux de mémoire », lieux où la mémoire travaille, les anciennes infrastructures industrielles sont toutes considérées par extension comme des « lieux d’amnésie », lieu où seul l’oubli a travaillé et travaille, car leur souvenir est inapproprié aux problématiques mémorielles en cours.

De quoi, en effet, les anciennes implantations industrielles peuvent-elles faire ressouvenir ? Non pas de ce qui fait peur – comme des tourments liés au travail contraint – mais au contraire de ce qui ne fait pas assez peur. En ce sens elles peuvent venir menacer, ruiner le sentiment d’identité. Ces anciennes infrastructures (proto) industrielles font ressouvenir que le travail industriel, qui émerge précisément dans la dernière période de l’esclavage (1810-1848), et qui est une remise en cause partielle de l’esclavage traditionnel, se poursuit tel quel après l’abolition : cette permanence fait problème – comment des hommes ont-ils pu reproduire un travail qui était la principale source de souffrance des esclaves, non pas sans combat, mais sans révolte ? Ainsi est disqualifiée a priori sa mise en mémoire, sauf en ce que ce travail a eu de commun avec les souffrances de l’esclavage. Ces infrastructures font ressouvenir de la participation et des ajustements des esclaves au travail, illustrant la capacité à s’adapter à l’insupportable contrainte, si bien décrite par Primo Lévi dans Si c’est un homme, ou Imre Kertesz dans Être sans destin, et théorisée par Cornélius Castoriadis :

L’organisation du travail devient instrument et enjeu de la lutte quotidienne dans l’usine. L’organisation formelle ou officielle du travail, construction consciente de la direction de l’entreprise et servant ses fins, se heurte à l’organisation informelle des ouvriers, qui répond à d’autres motivations et d’autres fins21.

Elles rappellent l’inventivité et l’innovation locales. Elles remémorent l’existence de liens techniques avec la métropole, et non avec l’environnement régional. Toutes propositions qui s’inscrivent en faux contre la construction identitaire actuelle. Une telle mémoire, évoquant a priori l’évolution, celle des machines, des infrastructures, des processus industriels et des comportements, met à mal le principe de continuité qui caractérise l’identité, à travers lequel, à tort, l’esclavage est pensé. Si conserver les traces « sert de réservoir pour alimenter les fictions d’histoire que l’on construit à propos du passé »22, ne pas les conserver épuise un tel réservoir : on voit ainsi clairement le répertoire qui est délaissé.

La conséquence de l’élimination du présent industriel et de ses prémices des siècles passés dans l’histoire de La Réunion réduit, dans les représentations socio-culturelles, le Réunionnais à n’être et à n’avoir été qu’un travailleur de la terre ! Dans un contexte de périphéricité, cela revient à en faire un individu exclu de la modernité, de ses débats, et depuis 1946 « un citoyen » non pas, comme le disait un slogan des années 1970, « à part entière, mais entièrement à part ». Dans un contexte touristique, cela conduit à confiner le territoire dans une insularité idéelle/idéale tout en n’en possédant plus aujourd’hui aucun les critères définitoires ! L’environnement idéologique des années 1960 actif par le travail du PCR mais actuellement plutôt désactivé, assimilait le Réunionnais au paysan d’un Tiers Monde informé par l’exemple d’une Chine populaire dans laquelle le tourisme ne pouvait être le pilier d’une économie socialiste !

Tourisme culturel, tourisme industriel

Bien que la carte des sites du patrimoine mondial s’enrichisse régulièrement, elle présente d’importantes inégalités de répartition qui indiquent l’inadéquation de certains espaces avec les définitions monumentales dominantes édifiées en Europe. C’est le cas du relatif « vide » de l’Afrique, et par association des anciens espaces coloniaux dans l’orbite africaine, singulièrement les îles, et notamment La Réunion : les notions relatives au tourisme culturel comme celle de monument, les catégories constitutives comme celle de tourisme industriel, doivent y être redéfinies. Dans une société où tourisme et patrimoine sont deux phénomènes conjoints comme le révèlent l’organisation et surtout le succès des Journées du Patrimoine en France23, le patrimoine industriel réunionnais est susceptible d’une mise en tourisme : « Pas plus que le tourisme n’élimine le patrimoine, le patrimoine n’élimine le tourisme » écrit Olivier Lazzarotti24, bien plus ils peuvent s’alimenter réciproquement.

Au XVIIIe siècle, alors même que le Grand Tour préfigure le tourisme – culturel ! – des Européens, se dessinent les figures de la codification des îles, notamment sous la plume de Bernardin de Saint-Pierre et moindrement celle de Commerson : il n’est pas anodin que les archétypes en soient l’Île de France (Maurice) et l’île Bourbon (La Réunion). C’est en effet à partir et à propos de l’océan Indien – et non de la Caraïbe, notons-le – que l’île est définie dans le paysage mental occidental comme un paradis perdu, qu’épargnent les tracas et tragédies de la société contemporaine. Cette figure se vulgarise au siècle suivant, à travers des œuvres majeures mettant encore en scène Bourbon : celles de George Sand (Indiana), de Lacaussade, de Baudelaire etc., au moment où s’esquisse, puis s’affirme, la mode des pratiques touristiques dans les milieux privilégiés. Les îles, qui mettent en œuvre un fantasme de l’isolement, ont le pouvoir de potentialiser les objets patrimoniaux et permettent aux lieux/objets de s’y patrimonialiser plus vite qu’ailleurs. L’engouement pour le patrimoine, qui se traduit par un processus de patrimonialisation généralisé destiné à « effacer » l’usure du temps qui guette les signes du passé, permet aujourd’hui d’ouvrir le patrimoine – et la pratique touristique – à des objets, des lieux, des usages, des modes d’être non académiques : cela concerne les sites industriels, inattendus et ainsi valorisés en espace tropical.

« Tourisme industriel », le temps est révolu où la juxtaposition de ces mots était jugée antinomique – évoquant le loisir et son inverse le labeur – excluant l’entreprise et la technique de l’activité touristique. La pratique française, amorcée dans les années 1980, après s’être cantonnée aux activités artisanales traditionnelles, à l’agro-alimentaire, aux spécialités « terroir », s’est ensuite élargie au secteur de l’énergie, avec EDF et le lobby nucléaire. Depuis, certaines régions ont fait le choix d’en faire une priorité de développement de leur territoire. Aspect du tourisme culturel par des sites qui sont constitutifs du patrimoine culturel d’une région, le tourisme industriel est également lié au tourisme d’affaires et au tourisme d’alerte : nous avons créé cette notion pour désigner un tourisme de sensibilisation à certains types de déprédations, dangers, risques du passé ou du présent, articulant l’activité touristique, la veille citoyenne et le développement durable25.

Or le patrimoine industriel est singulièrement absent de l’offre de tourisme réunionnaise. L’examen d’une douzaine de tardifs guides touristiques26 rédigés entre 1976 – le microscopique opuscule du Réunionnais Albert Trotet27 – et 2016 – la mouture du guide du Routard – le prouve. Ces sources constituent des révélateurs emblématiques de visions et de savoirs sur le patrimoine industriel. La plupart de ces ouvrages font une part très parcimonieuse à l’empreinte industrielle, y compris dans sa dimension sucrière, évoquée souvent dans une chronologie fantaisiste, et se limitent à la promotion de « l’île à grand spectacle »28 – première mouture de « l’île intense »29 – et d’un pittoresque pluriethnique, décliné préférentiellement sous le mode de la cuisine et des manifestations cultuelles : on promeut une Réunion végétale et la mosaïque apaisée du peuplement local, qui ont ostensiblement pris le pas sur la matérialité des édifices, à plus forte raison les édifices industriels. Pour exemple, en 1986, le guide bilingue de Gina Payet30 qui cite le musée de Villèle n’évoque pas l’usine attenante ; en 1996 encore, l’ouvrage de Noor Akhoun31 accorde une place comparable à la canne à sucre et aux insignifiants vanille et vétiver ! Dans l’édition 2008 du guide Gallimard Maurice - Réunion - Seychelles32, le sucre est quasiment évacué !

Or le tourisme industriel (raccourci qui inclut le domaine scientifique, technique et des savoir-faire) est une composante du tourisme culturel, activité intellectuellement enrichissante, différant d’autres formes touristiques plus portées vers le corps, qui s’inscrit dans une tradition qui voit dans la culture un bien supérieur, et bénéficie aujourd’hui de facteurs de développement inscrits dans le long terme : progression des niveaux de vie réels ; allongement de l’espérance de vie ; accroissement des taux de scolarisation et des durées moyennes des études ; allongement du temps libre. Le tourisme culturel vaudrait donc comme pratique socialement valorisante, à la différence des modes de tourisme facilement qualifiées de massives. Phénomène social et économique de fond dans le monde contemporain, le tourisme culturel représente de 8% à 20% des parts du marché touristique, et son importance ne cesse de croître. C’est dans le cadre du tourisme culturel qui a pour but de découvrir le patrimoine culturel d’une région et, par extension, le mode de vie de ses habitants, que doit être mis en valeur le patrimoine industriel de l’île, singulièrement le patrimoine sucrier. D’autant que le tourisme joue aujourd’hui un rôle prépondérant dans le processus de patrimonialisation. Le regard de l’autre en effet, qui rend visible ce qu’il montre, participe à la caractérisation de sites comme sites patrimoniaux. C’est la présence des touristes qui favorise la transmission des savoirs mis en lieux, laissant cependant libre l’adaptation aux sensibilités de chacun.

L’émergence d’une filière de tourisme culturel devrait donc doper le tourisme industriel, qui peut être un projet pour ce territoire en faisant de la valorisation de son patrimoine un levier concret de création d’emplois. Le tourisme industriel s’affirme comme une nouvelle façon pour les publics quels qu’ils soient33 de se familiariser directement et sans l’intermédiaire des médias, d’abord avec le proche environnement scientifique, industriel et économique, ensuite avec des aspects généralement négligés de l’histoire des territoires et de leurs habitants. Le temps est révolu (les années 1980) où le tourisme industriel souffrait d’une certaine image psychologique et esthétique négative. Où le lien entre l’industrie, la pénibilité du travail et les conditions de vie souvent difficiles d’autrefois, profondément ancré dans l’esprit d’une grande partie de la population, le disqualifiait. A l’aube du XXIe siècle, nos sociétés éprouvent de la nostalgie et de l’angoisse devant la mutation du travail, la contraction du processus de fabrication de plus en plus robotisé, la disparition des savoir-faire techniques, l’érosion de la classe des travailleurs, de sa sociabilité, de ses valeurs. La société reconnaît maintenant sans hésitation comme objets patrimoniaux et culturels ces vestiges du travail industriel. Nul ne peut imaginer aujourd’hui que demain rien ne demeurerait des monuments de cette industrialisation : à la perte de mémoire, s’ajouterait celle de substance culturelle. Ce type de tourisme s’appuie en général sur un site, des bâtiments, des machines et des technologies. En 2001, Michael Falser, architecte et historien de l’art autrichien travaillant pour l’Unesco, a publié une analyse mondiale des sites de patrimoine industriel34 qui liste dix domaines du patrimoine industriel susceptibles d’une « mise en tourisme »35. Le patrimoine réunionnais s’inscrit dans la majorité de ces domaines.

L’archéologie industrielle doit contribuer, au-delà de la connaissance scientifique, à la mise en réseau des éléments constitutifs présents à l’état fragmentaire et non cohérents dans les mémoires individuelles, afin de nourrir une mémoire collective. « C’est au cœur du présent que se préparent archivage et conservation », note Nicole Lapierre36 : l’oubli dans le passé se traduit par un oubli de sens dans le présent. Il y a donc un travail minimum de recensement et d’identification à faire, relativement aisé, car les objets de l’archéologie industrielle ont ceci de singulier d’être toujours là, mais qui pose un certain nombre de questions : le bâti restant est-il représentatif de l’industrie (à La Réunion, question des calbanons, des temples) ? La conservation rend-elle compte de la structuration de l’espace industriel, ou en donne-t-elle une image atomisée et parcellaire (sous forme de « témoins » comme tel morceau de canal, telle cheminée, telle chaudière, etc.) ? Comment appréhender, au-delà des vestiges, l’étude de la pratique industrielle (sources documentaires écrites, enquêtes orales dirigées, monographies d’entreprise) ?

S’ajoute à cela la difficulté à désigner quels objets « conserver » ou « abandonner », car l’archéologie industrielle se déploie dans un contexte post-moderne qui brouille les critères du conservable et du rejetable, d’autant plus que la décision finale se résume souvent à une simple question comptable… Cependant les réponses du sens commun indiquent de privilégier les sites combinant une typologie (dans la morphologie des implantations, leur appartenance sociotechnique, leur stylistique) et une critériologie (scientifique, technique, parfois géographique) originales, dans le contexte de la sauvegarde d’urgence d’un patrimoine d’importance locale et régionale, s’accompagnant d’une sensibilisation médiatique de l’opinion : on perçoit dès lors l’importance de l’archéologie industrielle, en tant que démarche scientifique.

La mise en itinéraires touristiques des sites industriels de La Réunion : l’exemple du sucre

S’il est temps que La Réunion assume sa culture et son identité sucrières, la reconnaissance du passé industriel, entre conservation et mise en valeur, nécessite un fil fédérateur : la notion d’itinéraire à thème apparaît comme un élément valorisant et s’inscrit dans une démarche de mise en relation des lieux. Une « Route du Sucre » associerait en un circuit la visite de divers sites sucriers, présentés pour chacun d’eux autour d’un sous-thème étroitement lié à l’histoire du sucre dans l’île : la découverte d’un thème simple et cohérent constitue le fil conducteur de la route, et se décline sur les différents pôles d’intérêt du parcours. La route touristique à thème, dont La Réunion est dépourvue, est une route culturelle dont l’objectif consiste à faire connaître, à mettre en valeur et à exploiter les richesses d’une région, contribuer à la valorisation et à la protection des sites, pour développer une source de dynamisme touristique et amorcer des relations de curiosité entre des patrimoines de nature identique. Une telle route doit reposer sur une thématique suffisamment générale pour être déclinable et assez spécifique pour constituer une identité forte, un élément de reconnaissance territorial.

C’est autour du patrimoine sucrier, composante fondamentale de l’image de notre île, qu’il semble pertinent d’organiser cette route thématique qui participerait du mouvement d’affirmation identitaire et de valorisation territoriale. La contraction de l’activité sucrière légitime la thématique du sucre comme ressource touristique dans notre île, d’autant plus que les coudées des entrepreneurs en tourisme sont franches : la désaffectation de la fonction industrielle ne l’a pas sublimée pour en faire un objectif touristique, au contraire de ce que l’on observe dans le champ religieux.

Cette route doit être

-

simple : c’est-à-dire compréhensible par tous ;

-

évocatrice : renvoyant clairement à son contenu thématique ;

-

séduisante : accrochant l’intérêt et favorisant le choix de la destination ;

-

fédératrice et identitaire : unifiant les sites autour d’un thème qui résonne dans la population ;

-

cohérente : véhiculant une image et un discours correspondant à la réalité.

Mais les caractéristiques culturelles qui seront l’âme de cet itinéraire n’engendreront des flux touristiques et des retombées économiques que si le contenu thématique est élaboré et articulé autour d’éléments clés qui sont en particulier les sites reliés.

Les sites de la « Route du Sucre »

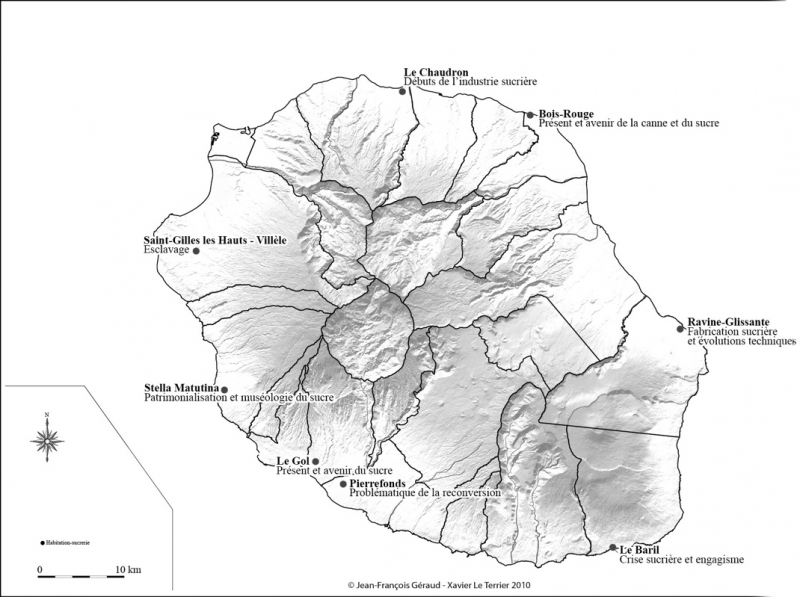

Sans entrer ici dans le détail, on peut proposer de retenir comme étapes de cette route du sucre, les sites du Chaudron, à Saint-Denis, illustrant les débuts de l’industrie sucrière dans l’île ; le site de l’usine de la Ravine Glissante, à Sainte Rose, pour évoquer la logique de la fabrication sucrière et les évolutions techniques spécifiques à l’île ; le site du Baril, à Saint Philippe, autour de la crise sucrière et de l’engagisme ; le site de Pierrefonds, à Saint-Pierre, autour de la problématique de la conservation/ reconversion ; le site de l’usine de Villèle, autour de l’esclavage ; le site du Gol à Saint-Louis – ou de Bois Rouge à Saint André – autour du présent et de l’avenir de la canne du sucre ; le site de Stella, à Saint-Leu, autour de la patrimonialisation et de la muséologie du sucre.

Le succès de la route naîtra de la capacité à mettre chacun de ces sites en valeur : des lieux d’accueil et d’information permettront de répondre aux interrogations pratiques des visiteurs (conditions d’accès, de visite, information sur les sites et sur les prestations touristiques complémentaires…) ; de la faculté à rendre lisible la complémentarité entre les caractéristiques culturelles de chaque site ; de l’aptitude à faire apparaître, tout au long de l’itinéraire37, l’interactivité entre eux.

Par ailleurs, alors que le tourisme industriel a tendance à mettre relativement peu en avant le patrimoine social et culturel lié aux vestiges industriels, l’originalité de la pratique réunionnaise consistera à présenter les vestiges matériels du passé industriel, mais aussi à insister sur les faits sociaux (organisation sociale et institutionnelle, comme esclavage et engagisme) et les faits mentaux (comportements, religions et faits de langage) qui lui sont liés38.

La mise en réseau des sites retenus autour de ces thèmes permettra ainsi de percevoir le patrimoine industriel sous la pluralité de ses aspects – de l’aspect technique à l’aspect socio-économique et culturel – et dès lors, convertira en touristes affinitaires tous les touristes de La Réunion. Le tourisme affinitaire, sorte de « tourisme des racines » culturelles39, peut satisfaire le désir identitaire de touristes en leur proposant ici un repaysement dans le monde du travail et dans l’univers de l’esclavage, qui illustre ce que l’on découvre ou retrouve, ce d’où l’on est sorti ou à quoi l’on a échappé. Car les sites usiniers peuvent apparaître comme fondateurs d’identités collectives, régionales voire nationales, dans le cadre de ce que l’on pourrait appeler une « identité sucrière » de La Réunion. La mise en réseau du phénomène sucrier dans sa globalité ménagerait nécessairement une place centrale dans l’explicitation, le commentaire, l’émotion, aux travailleurs, esclaves et engagés et partant, à la mémoire de l’esclavage et de l’engagisme. Seraient proposés aux touristes non seulement les machines, les ateliers, les structures de production, mais aussi les lieux spécifiques (camps, prisons, cimetières, calbanons, temples40), inscrivant dans la réalité les notions ordinairement abstraites d’exploitation des hommes, comme les problématiques de l’identité culturelle.

Ainsi, à l’instar des visiteurs des bagnes de Guyane ou de Nouvelle-Calédonie retournant sur les lieux de persécution de leur(s) ancêtre(s) dans une optique de réappropriation apaisée de ce qui a été, dans leur roman familial, un lieu d’horreur et d’injustice41, les visiteurs des sites sucriers réunionnais opèreraient un renversement à froid d’événements perçus jusque-là comme négatifs, l’esclavage, l’engagisme, le travail. La reconstruction mémorielle peut alors s’appuyer sur des lieux dotés a posteriori d’une signification positive. La visite des sites sucriers, associant libres et subalternes, qu’ils soient esclaves ou engagés, ne demeure plus naïvement campée dans une posture réactionnaire sur les libres, comme dans la mise en exergue des cases créoles.

Désormais, n’importe quel touriste pourra, à travers les problématiques de la liberté, de la dénonciation du crime contre l’humanité qu’est l’esclavage, de l’examen des conditions de travail des travailleurs du sucre en général, devenir à La Réunion « affinitaire » d’une terre où s’est livré le combat pour les droits de l’homme et où s’est enracinée la démocratie par un processus d’égalisation des habitants dans un contexte fondamentalement interculturel, permettant au touriste extérieur de « reconnaître sans connaître », selon l’expression d’Olivier Lazzarotti42. De la sorte, le tourisme réunionnais, qui s’est édifié à l’origine dans la méfiance de ce qui paraissait anti-social43, demeurerait fidèle à ses choix idéologiques en « réinvestissant » le social.

Un tel tourisme relève ainsi, comme nous le définissions à propos de l’étude de la station baleinière de Port Jeanne-d’Arc aux Kerguelen, du « tourisme d’alerte »44. De même que la visite de Port Jeanne-d’Arc permettrait de mémorialiser, à travers une identité territoriale, une activité prédatrice en voie d’extinction – la chasse à la baleine – jouant ainsi un rôle de passerelle vers le XXIe siècle, de même, à La Réunion, la mise en réseau et en tourisme du patrimoine sucrier appellerait à la vigilance le touriste citoyen qui, au-delà du pittoresque et de l’affect, ne serait plus mobilisé uniquement sur la thématique de la protection de la biodiversité, mais sur celle des droits de l’homme qui « s’incarnerait » dans des sites et acquerrait ainsi une sorte de matérialité.

L’histoire et l’historien à la genèse du processus

Pour autant, le projet de mise en tourisme du patrimoine industriel, singulièrement sous la forme d’une « Route du sucre », n’est envisageable qu’une fois réalisé un travail d’information scientifique actualisé, et une fois produit le discours source, discours d’appui – ici historique – permettant la mise en œuvre de réalisations dépassant les gloses qui ressassent des clichés totalement obsolètes.

Qui n’a pas été déçu, à l’écoute des guides « péi » de tel ou tel site réunionnais, par l’indigence des propos quant au contenu historique, hésitant entre les lieux communs, l’à peu près, et de vagues remarques psychologisantes, à l’inverse exact de l’enthousiasme admirable que manifestent ces guides pour leur travail ? Les informations délivrées, quand bien même elles relèvent de la vulgarisation, n’ont été informées par aucun discours historien mis à jour et dûment transposé. On sert encore au public des clichés reposant sur des affirmations périmées, des représentations caduques, un affect systématiquement victimisant. L’ensemble du discours informatif contourne l’histoire, l’historien institutionnel – et non « autoproclamé » dont la variété s’est développée dans l’île au-delà de toute mesure – et se nourrit d’ersatz indignes d’une pratique touristique fiable et attractive.

La question du tourisme culturel patrimonial, singulièrement dans sa dimension industrielle, implique d’évidence une relation à l’histoire. L’appel au sol, comme valorisation de ce que l’on voit, fait sens par l’appel au passé, cette histoire unique qui a fait le lieu. Sa singularité, ce qui fait qu’il est unique et mérite d’être entretenu comme tel découle de son épaisseur historique. Quelle histoire raconter ? Il faut reconnaître que l’offre d’interprétation historique des territoires que propose le tourisme a souvent vieilli. Souvent encore produite par des érudits locaux ou des journalistes, l’histoire des régions et des territoires n’a pas toujours évolué en fonction de l’actualisation des démarches historiques : à savoir s’éloigner de l’histoire vue du centre, proposer une histoire transfrontalière et zonale, distinguer histoire et représentations, etc. L’histoire, qui donne du sens au paysage, au site, à la région, ne peut rester figée sur des bases révolues alors que de nouvelles archives, de nouveaux travaux universitaires sortent au grand jour. Quant à la mise en œuvre de cette information historique, notre île fournit un vivier satisfaisant d’étudiants de Master 2 en Histoire, et de consultants en la personne des enseignants-chercheurs de l’Université, qui doivent être utilisés en lieu et place de pseudo-spécialistes commettant un discours journalistique généralement obsolète, approximatif et finalement erroné.

C’est pourquoi l’auteur a entrepris un travail de fond qui vise à produire un discours historique actualisé – en particulier grâce aux apports de l’archéologie industrielle – couvrant l’intégralité du « champ du sucre » dans notre île. Le présent ouvrage complète trois précédents livres : Les esclaves du sucre (Jean-François Géraud, 2008), l’Atlas historique du sucre à l’île Bourbon/La Réunion (Jean-François Géraud et Xavier Le Terrier, 2010), Les Maîtres du sucre (Jean-François Géraud, 2013), et comme ce dernier s’inscrit dans le programme « Tourisme et Patrimoine » financé par le Conseil Régional de l’île de La Réunion.

L’objectif spécifique de ce livre est de combler les lacunes de l’histoire et de la mémoire autour de cette question simple : comment, à travers quelles pratiques techniques et industrielles, notre île a-t-elle été une île sucrière ? Il s’agit ici de faire l’histoire, au plan technologique, de cette « mise en sucre » de La Réunion, de son évolution personnalisée par des intentions et des projets individuels qui, tout en mobilisant des techniques externes, a produit une innovation locale dans une recherche d’excellence. Le but de ce livre d’histoire, en retraçant la dimension technique de la mise en sucre de l’île, est ainsi d’éveiller la mémoire à des pans entiers d’une familiarité technologique passée, partagée par les hommes de cette terre, traces qui souffrent aujourd’hui d’un singulier déni. Car dans la structure de l’identité en construction, il doit y avoir place pour l’expérience industrielle et technique des Réunionnais du passé, libres, esclaves, travailleurs contraints par l’engagisme.

Toutefois, l’éclairage historique n’a pas pour unique horizon la construction identitaire. L’un de ses objectifs premiers et immédiat de ce travail, comme les trois ouvrages précédents, est de nourrir le discours informatif sur le patrimoine sucrier de notre île, dans le cadre de sa valorisation par le tourisme culturel. Il s’adresse ainsi aux concepteurs de circuits, à ceux qui œuvrent pour la (re)connaissance de sites sucriers, leur réhabilitation, leur intégration dans des programmes au niveau municipal ou régional, aux guides enfin qui font vivre ces sites dans les visites qu’ils commentent.

Au niveau du partage de cette information, dans la prise en compte du goût du passé local, qui est un passé « reconstitué », dont les « morceaux choisis » sont patrimonialisés et idéalisés, selon les critères de notre propre époque, il faut privilégier la démarche des savoirs mis en lieux, plutôt que celle des lieux mis en savoirs. Le tourisme patrimonial est dès lors un « mode de production, d’acquisition et de transmission des savoirs, revigorant à l’occasion ce que les Grecs anciens avaient appelé une théorie, soit un “savoir par le voir”45 »46. Si bien que la vérité historique, énoncée selon les méthodes et les outils des chercheurs historiens, doit essentiellement servir ce goût du passé qui fonde l’altérité fondamentale des lieux, moteur de la fréquentation touristique. La définition du contenu du lieu patrimonial-touristique devra satisfaire trois types d’intentions primordiales du touriste : se recréer, jouer et découvrir47.

Dès lors tout programme scientifique devrait s’accompagner de programme d’interprétation. Certes, chaque stratégie de mise en valeur repose sur un programme scientifique en fonction duquel sont élaborés les circuits, les supports de visite, les musées de sites, etc. Ce programme est construit sur la base des résultats des travaux de la recherche historique et technique menée en amont et sur les inventaires. Ce programme définit une série de thèmes majeurs susceptibles d’intéresser le public, de préférence à une présentation chronologique descriptive des objets ; un contenu pédagogique et de communication favorise une bonne compréhension des lieux et des temps.

Mais en sachant que la durée moyenne de visite des sites est de l’ordre d’une heure et demie (1h30), il faut envisager de passer de l’approche purement scientifique à un programme plus accessible qui associe connaissance, expérimentation, émotion et distraction, programme expertisé par l’historien. La visite touristique ne doit pas être une activité d’enseignement, et le contenu culturel doit nécessairement être rapproché des attentes et des représentations que le visiteur se fait du patrimoine visité, sans pour autant négliger sa signification culturelle.

C’est pourquoi on a de plus en plus souvent recours à une pratique d’interprétation comme l’ont popularisée les travaux des anglo-saxons. Il s’agit de présenter de manière vivante et complète un site, un monument, un paysage, en tenant compte à la fois de ses caractéristiques propres et des centres d’intérêt et niveau de compréhension des différentes catégories de visiteurs. Le centre d’interprétation a pour fonction de mettre à disposition des données qui permettent au public de mieux apprécier les caractéristiques principales des lieux que les touristes vont visiter : et sans doute est-il temps d’édifier à La Réunion l’un et/ou l’autre de ces centres d’interprétation, ce qui aurait dû être fait en lieu et place de la reconfiguration du musée de Stella qui a absorbé des fonds pharaoniques, et qui devrait être fait autour de l’évocation de l’esclavage… Ces données sont diverses : historiques, culturelles, architecturales, paysagères, biologiques, humaines etc. Elles doivent être présentées de manière à pouvoir être comprises par le plus grand nombre, tout en demeurant attractives. Les pièces exposées sont essentiellement des documents pédagogiques, des copies, des maquettes, des reconstitutions virtuelles utilisant la réalité augmentée (RA), des animations, comme les parcours spectacles par exemple. L’information doit être actuelle, concrète et facile à mémoriser. Ces centres d’interprétation, n’excluant pas la dimension informative, reposent sur l’émotion du touriste48. Ils offrent des exemples réussis de ces orientations, et donnent une signification aux collections proposées, les rendent accessibles aux publics non-initiés. Plus que les savoirs, c’est l’accès aux savoirs qui importe, comme argument touristique ou de visite.

Il est vrai que le critère de « vérité historique » et « d’authenticité » a été et demeure l’un des critères prescrits univoques de la patrimonialisation49. Cependant, si les tenants d’une posture strictement culturaliste tendent à inscrire le patrimoine sous une visée de l’authenticité et de la tradition, les postures postmodernistes, dans une perspective de « l’esthétique de la diversité », privilégient « l’éclectisme », le « collage » ou le « pastiche », sans compter que dans la recherche de signes du passé, les anachronismes d’une surmythologisation peuvent survenir dans l’ordre symbolique de la référence patrimoniale… L’invention de la tradition, concept rendu populaire par Eric Hobsbawm et Terence Ranger50, selon lequel il existe beaucoup de traditions qui ont été forgées récemment alors qu’elles semblent ou se prétendent anciennes, ces « traditions inventées » étant souvent des réponses à des temps de crise ; l’invocation de « communautés imaginées », étudiées par Benedict Anderson51, réunissant des gens qui ne se connaissent pas et qui ne se croiseront jamais mais qui éprouvent un fort sentiment d’appartenance à une communauté, agissent dans le même sens. Que signifie l’authenticité d’un monument qui a été restauré à de nombreuses reprises ou qui a changé d’affectation ? Les experts qui ont élaboré ces notions d’authenticité et d’intégrité ont-ils jamais pris en compte les représentations que s’en font les visiteurs ? Or cette dimension devient de plus en plus importante dans un univers patrimonial qui est passé de la sauvegarde à une perspective de mise en valeur économique, d’autant plus que pour une majorité de visiteurs, la frontière entre le faux et l’authentique est assez floue, et que la notion d’authenticité demeure pour eux une valeur élitiste.

Aussi le gestionnaire touristique s’interroge-t-il sur l’information à donner aux visiteurs quant au niveau réel d’authenticité de ce qui lui est présenté52. « La question du “faux” pourrait bien être une fausse question. D’un côté, se trouve une vérité historique, énoncée selon les méthodes et les outils des chercheurs historiens. De l’autre, ce goût du passé qui fonde, actuellement et en partie, l’altérité des lieux, en tant que moteur de la fréquentation touristique »53. Il faut dès lors s’interroger sur le problème du partage et de la transmission du contenu historique/culturel engagé dans ces mises en tourisme, et articuler savoirs et émotions, savoir et désir. Dans le contexte non-élitaire qui doit être celui du tourisme culturel, ce mode de partage est peut-être l’un des seuls moyens d’accès à la culture de ceux qui n’en n’ont pas d’autres. Il n’en reste pas moins qu’à la base de ces productions, de ces questionnements et de ces choix, se trouve le travail de l’historien professionnel.

Le patrimoine est invoqué pour l’essentiel dans une perspective de réassurance : il comble ce qu’Edgard Morin appelle « une brèche dans l’adhésion au présent »54. Il nous rassure en effet, nous donne de la légitimité par son enracinement dans le passé. Sans doute faut-il, comme l’écrit Henry Rousso, envisager le patrimoine comme regard particulier sur l’histoire, et replacer cette notion dans une interrogation plus générale sur les usages du passé55, et sans doute convient-il de s’interroger sur les relations au passé et leurs représentations dans l’océan Indien ; de décrire et comprendre les appropriations du passé par la production et les gestes de médiation de l’histoire, ainsi que par les politiques patrimoniales.

L’histoire et le patrimoine apparaissent pour le sens commun comme deux modes de relation au passé, mais aussi comme deux modes de production du passé. Le passé est une ressource importante de la construction d’identités collectives. Comment trouver une identité commune à une collection d’individus qui revendiquent des appartenances multiples, et qui, par ailleurs, souhaitent être perçus eux-mêmes comme différents ? L’identité ne se ressent pas seulement dans l’opposition mais aussi dans la similitude, elle est appréhendée dans des rapports fusionnels, tels que ceux que l’on vit dans les fêtes, les concerts, les manifestations sportives. Ce phénomène d’enracinement qui implique durée, relations fusionnelles etc., est généralement réduit au sentiment d’appartenance à un lieu. Ce sentiment d’appartenance ne peut se développer que s’il est possible de s’approprier le territoire. Cette appropriation cependant ne peut être que symbolique.

Or comment s’approprier des espaces réputés sans qualité, sans marque distinctive et pour tout dire sans intérêt ? Il faut les requalifier. On les requalifie en identifiant une culture qui les singularise et les symbolise, et qui permette d’établir une relation entre soi-même et le territoire. La culture, tirée du local, des lieux, des habitants, devient un langage utilisé pour parler de soi. Mais la culture ainsi reconstruite n’a de vertu qualifiante que si on lui attribue une valeur : or ce qui est valorisé est ce qui s’inscrit dans la durée, qui a une dimension historique. C’est pourquoi l’opérateur qui peut conférer un prix à la culture de ceux qui n’ont pas d’identité est le patrimoine. Le patrimoine – et nous pensons au patrimoine industriel – confère de la valeur à ce qu’il désigne ; il distingue ; il peut s’appliquer à n’importe quel objet ; dans une société marchande, le patrimoine a aussi l’intérêt d’être un produit culturel consommable par les locaux et bien sûr par le tourisme. L’histoire est le discours de validation du patrimoine.