Été 1998. Au cœur d’Abidjan, à Cocody, on enterre un vieil instituteur sénoufo : Koutia Lémon. Ses funérailles sont d’un standing inhabituel pour un simple maître d’école. De grands noms de la politique ivoirienne y assistent : les anciens ministres Vincent Lokrou et Lanzeni Namogo, le maire Théodore Mel Eg entre autres. Le PDCI-RDA, ancien parti unique du Président Félix Houphouët-Boigny, lui rend hommage. Le défunt est décoré à titre posthume de l’ordre national de la République de Côte d’Ivoire, récompensant « le mérite personnel et les services éminents rendus à la nation »1. Outre les politiques, ses anciens élèves aussi sont présents, représentant les diverses régions où il a exercé. Et les hommes-panthères venus du pays sénoufo effectuent pour lui le M’boloi, danse funéraire traditionnelle, normalement réservée aux chefs coutumiers. Une telle pompe est-elle le signe d’une participation hors norme à la vie du pays ? D’accomplissements particulièrement notables pour un instituteur ?

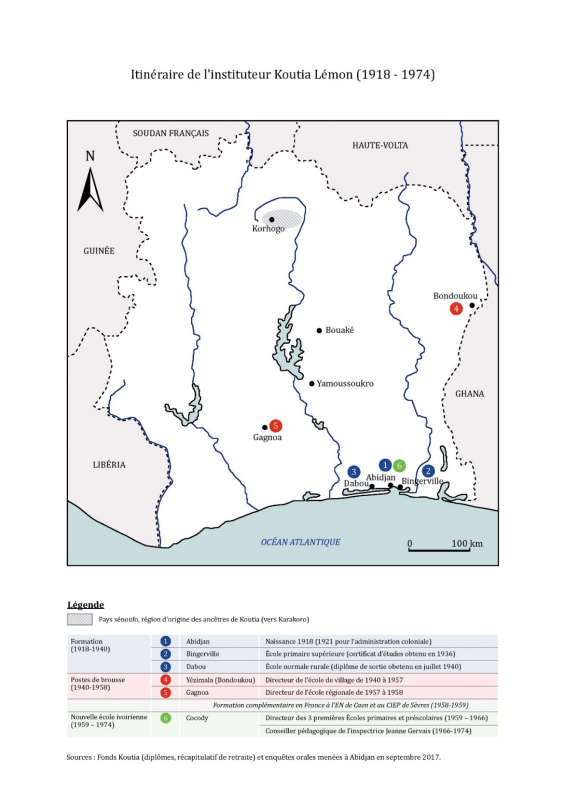

Koutia est mon grand-père. Né à Abidjan en 1918, il exerce de 1940 à 1974, d’abord en tant que « maître de brousse »2, puis comme directeur d’école et conseiller pédagogique au lendemain de l’indépendance. La carte ci-dessous retrace les étapes de sa carrière. Il effectue sa formation initiale en situation coloniale, de 1937 à 1940, à l’école normale rurale de Dabou. En principe, ses études le destinent à une carrière d’enseignant de second rang, avec le statut peu envié de « moniteur d’enseignement rural »3. En effet, les écoles normales rurales d’Afrique occidentale française, ouvertes dans les années 1930 durant la politique d’adaptation de l’enseignement, préparent les élèves-maîtres à diffuser des programmes scolaires simplifiés, axés sur l’enseignement technique et le travail de la terre, afin de répondre aux besoins supposés par l’administration coloniale d’employabilité de l’enfant « indigène » en milieu rural4. La carrière de Koutia s’accélère cependant à partir de l’année scolaire 1958-1959 après avoir effectué, dans le cadre de la coopération franco-africaine naissante, un stage de formation continue en France à l’école normale de Caen et au Centre international d’études pédagogiques (CIEP) de Sèvres, parmi une cohorte de trente-trois instituteurs africains chevronnés. À son retour en Côte d’Ivoire, il est affecté en tant que directeur à la création des trois premiers établissements primaires et préscolaires du pays, dans la nouvelle commune huppée de Cocody au début des années 1960. Par la suite et jusqu’à son départ en retraite, il devient conseiller pédagogique, une fonction pivot de création contemporaine (1961). À ce titre, Koutia Lémon participe activement sur le terrain à la mise en œuvre de toutes les politiques qui font l’effervescence de la nouvelle école ivoirienne post-indépendance.

Pour cerner justement cette accélération de carrière dans son contexte historique et socioprofessionnel, force est de faire appel à la notion d’africanisation des cadres. Dans le long processus de décolonisation des États africains, l’africanisation des cadres désigne le remplacement progressif des personnels européens par des nationaux qualifiés. Cela implique le renforcement de leurs compétences par des formations professionnelles, ainsi que des reconversions. Pour la Côte d’Ivoire et les autres anciennes colonies d’Afrique occidentale française, la transition est mise en œuvre dans le cadre institutionnel de la coopération franco-africaine. Celle-ci naît de fait d’accords bilatéraux au sein de la Communauté française (1958-1960), régime d’association entre la France et ses anciennes colonies africaines devenues États autonomes5. En France, une institution spécifique est créée en 1959 pour coordonner ces accords : le ministère de la Coopération, qui continue d’exister après les indépendances de 19606. En matière d’éducation, le défi de l’africanisation se double d’une massification des effectifs scolaires pour tenir les objectifs horizon 1980 d’éducation primaire universelle gratuite et obligatoire, fixés par les gouvernements africains lors de la conférence internationale d’Addis Abeba (1961)7. Ainsi, en deux décennies, de 1959 à 1980, le nombre d’écoliers quintuple en Côte d’Ivoire. Il passe de 200 046 à 1 024 585, provoquant une crise majeure de recrutement des maîtres8.

En quoi et par quelles voies l’africanisation des cadres transforme-t-elle le métier et la carrière individuelle des instituteurs ? Que disent les itinéraires professionnels du changement d’échelle politique entre la fédération coloniale et les États souverains en matière de systèmes éducatifs ? Dans quelle mesure le réemploi des personnels et des infrastructures participe-t-il à la fois de la nationalisation du système de formation des maîtres et de la mise en œuvre de coopérations internationales ?

Pour le comprendre, cet article mobilise le cas de Koutia Lémon comme outil heuristique. Le phénomène d’accélération de carrière lié à l’africanisation des personnels éducatifs ne lui est pas spécifique. Il est symptomatique d’une génération d’instituteurs et d’institutrices nés et formés en situation coloniale. Poursuivant leur activité après l’indépendance, ils deviennent des acteurs clefs du nouvel État postcolonial, en tant que rares personnels lettrés. Ce groupe générationnel est numériquement restreint (il n’y a que 5 080 instituteurs ivoiriens en 1960) et présente un profil socioprofessionnel et une évolution de carrière homogènes9. Sans prétendre à une généralisation sur l’ensemble des instituteurs ivoiriens, l’approche met au jour des mécanismes de promotion socioprofessionnelle et des témoignages d’expériences individuelles de praticiens engagés dans les transformations structurelles du système éducatif en cours de décolonisation. Étudier l’itinéraire de Koutia permet aussi d’observer de manière décloisonnée des institutions distinctes bien qu’appartenant au même système éducatif : formation initiale, formation continue, écoles primaires et administration. En outre, les itinéraires individuels de Koutia Lémon et des maîtres de sa génération sont un observatoire de terrain des continuités et ruptures de gouvernance éducative. Méthodologiquement, cet article combine deux partis pris historiographiques : l’histoire connectée et la microhistoire globale. L’histoire connectée, telle que théorisée par Sanjay Subrahmanyam, est une approche visant à « interpréter les changements historiques à la fois à grande et à petite échelle et dont la proposition centrale est de prendre à contrepied la conception géographique sous-tendant l’historiographie conventionnelle »10. La méthode de la microhistoire globale a été récemment identifiée par Romain Bertrand et Guillaume Calafat, mettant à jour le concept désormais classique de microstoria de Carlo Ginzburg, au prisme du tournant global des sciences sociales11. La pratique de « biographie globale », permet de montrer comment les connexions entre différents territoires et entités administratives en contexte de mondialisation (dont la décolonisation, l’africanisation et l’aide internationale au développement sont des variantes) peuvent affecter la vie d’intermédiaires circulant entre des espaces politiques, culturels et socioprofessionnels différents.

En termes de sources, cet article mobilise une série d’enquêtes orales réalisées auprès d’anciens élèves et collègues de Koutia Lémon, des fonds d’établissements (ancienne école normale de Dabou et écoles de Cocody) ouverts au cours d’enquêtes de terrains effectuées depuis 2016, les archives privées de Koutia, conservées dans sa maison familiale à Cocody (diplômes, nombreuses photographies et écrits du for privé), ainsi que des sources politico-administratives nationales et transnationales, permettant d’inscrire l’action individuelle dans des dynamiques englobantes.

Pour repérer des voies concrètes d’accélération de carrière liées à l’africanisation des cadres, cet article se focalise d’abord sur l’institutionnalisation de la formation continue des maîtres africains en France, comme véritable tremplin professionnel, à travers le cas du stage suivi par la cohorte de Koutia (1958-1959). Il décrit ensuite comment, à son retour, le « vieux maître » est utilisé par son administration comme agent de mise en œuvre des nouvelles politiques éducatives et de transformation de la profession. Enfin, l’article analyse comment le renforcement de l’image sociale des instituteurs de la génération de Koutia fait partie intégrante de la stratégie politique du gouvernement du président Félix Houphouët-Boigny.

La formation continue en France ou la coopération comme tremplin professionnel ?

L’avènement de la Communauté française et de la coopération draine certes une nouvelle dépendance technique, administrative et en ressources humaines des gouvernements africains envers la France, mais elle renouvelle aussi profondément le cadre institutionnel des relations Afrique France (création d’un nouveau ministère de la Coopération, plus de latitude laissée aux décideurs africains) et accroît les opportunités de développement de carrière pour les fonctionnaires nationaux. Comme le montre Laurent Manière, dès les années 1950, des stages à destination des administrateurs et des praticiens africains sont organisés en France métropolitaine en vue du remplacement progressif du personnel colonial12. Le stage suivi par Koutia Lémon se déroule durant l’année charnière 1958-1959. Les sources orales et archives privées permettent de documenter le contexte institutionnel dans lequel s’est déroulée la formation et de restituer l’expérience individuelle des stagiaires durant leur séjour en France.

Itinéraire de l’instituteur Kouria Lémon (1918-1974)

Sources : Fonds Koutia (diplômes, récapitulatif de retraite) et enquêtes orales menées à Abidjan en septembre 2017

Le stage de 1958-1959 : un exemple de coopération franco-africaine en train de se faire

À leur création, les stages ne durent que quelques mois et ciblent un nombre restreint de compétences professionnelles. Progressivement, les formations sont allongées jusqu’à une durée d’un ou deux ans, assorties de diplômes et placées sous la tutelle du nouveau ministère français de la Coopération. Le diplôme de Koutia présenté ci-dessous date de 1959. Le stage de sa cohorte s’est déroulé durant l’année charnière de fondation de la Communauté française et du ministère de la Coopération13. Remis en contexte, certains éléments du document permettent d’éclairer le passage d’un régime administratif à l’autre, ainsi que la collaboration voire la rivalité entre les institutions en présence.

Diplôme

Le diplôme porte le double sceau du ministère français de l’Éducation nationale et du ministère de la France d’Outre-Mer. Cela témoigne d’un partage de compétences caractéristique du moment charnière des années 1950. Cette répartition est héritée des réformes institutionnelles de l’Empire français qui, après la Seconde Guerre mondiale, tendaient à réduire la mainmise d’une administration coloniale toute-puissante, dont le pouvoir discrétionnaire était détenu par un nombre d’acteurs restreint14. Ainsi, depuis l’avènement de l’Union française en 1946, en matière de politique scolaire, la gouvernance est partagée entre l’Outre-mer (dont les missions sont à peu près semblables à celles de l’ancien ministère des Colonies) et l’Éducation nationale. Cette reconfiguration est, en France, le fruit d’un long processus de rivalités interministérielles15. À partir de l’après-guerre, en contexte d’assimilation des programmes au modèle français, le ministère de l’Éducation nationale parvient à étendre son influence à l’Afrique francophone, aux dépens de l’administration coloniale. Précisément, en 1946, le Conseil supérieur de l’Éducation nationale se voit assigner la mission de superviser la politique éducative en Afrique, réduisant de facto le champ d’action du ministère de l’Outre-mer en la matière16.

La nouvelle division des pouvoirs a aussi des conséquences concrètes sur la mise en œuvre de la formation continue. Le stage de 1958-1959 est un exemple de collaboration entre les deux ministères. L’Éducation nationale française met à disposition du personnel de formation et des locaux en métropole (l’école normale de Caen et le Centre international d’études pédagogiques de Sèvres), tandis que le ministère de la France d’Outre-mer, prend à sa charge le voyage des stagiaires ivoiriens et leur remplacement temporaire dans les établissements d’origine.

Dans les années suivantes, l’organisation de la formation continue est placée sous la tutelle de la Direction de la coopération culturelle et technique (DCCT), relevant du ministère français de la Coopération17. Cette nouvelle administration vient résoudre l’imbroglio institutionnel en matière de politique éducative de la France en Afrique postcoloniale entre l’ancienne administration coloniale, l’Éducation nationale française et les jeunes gouvernements africains. Cela étant, l’existence même d’un ministère français de la Coopération souligne le paradoxe de la souveraineté de l’Afrique francophone en matière d’éducation : bien que théoriquement autonomes depuis 1958, les systèmes éducatifs demeurent dépendants de la politique française par manque d’infrastructures, de formation professionnelle et en contexte de crise du recrutement. En accédant à l’indépendance en 1960, les États auraient pu être placés immédiatement sous la compétence du ministère des Affaires étrangères, comme tout autre pays entretenant des relations diplomatiques normales avec la France. Or, le principe de Coopération qui régit désormais ces rapports est un régime d’exception. Le ministère de la Coopération a pour vocation de maintenir un lien privilégié avec les « pays du champ » (les anciennes colonies françaises en Afrique), et de contribuer à leur développement en assurant une assistance technique et militaire, et l’envoi de personnels coopérants. Il faut attendre 1999 pour que le régime diplomatique français de coopération soit normalisé et que l’institution intègre non sans heurts les Affaires étrangères18.

Une ouverture du champ des possibles pour les maîtres africains

La plupart des stagiaires de la cohorte de Koutia Lémon (et plus largement des instituteurs ivoiriens de sa génération) ont suivi une formation initiale entre les années 1930 et 1940, durant la politique d’adaptation de l’enseignement. Ceux d’entre eux non issus des écoles normales assimilées de William Ponty et Rufisque étaient alors destinés à enseigner des programmes axés sur la pratique manuelle, incluant des rudiments de lecture, d’écriture et de calcul ainsi que des composantes plus poussées en agriculture et en éducation à l’hygiène19. À l’origine, leur mission est de préparer l’employabilité des enfants indigènes ruraux dans leur propre milieu. Individuellement, cela laisse peu de latitude aux maîtres pour le développement de carrière et la mobilité sociale, outre les espaces d’engagement socioprofessionnel que sont les syndicats enseignants et les associations20. Les compétences professionnelles de la génération Koutia sont essentiellement pratiques, axées sur le terrain et s’avèrent plus limitées en matière de savoir disciplinaire. L’un des principaux objectifs de la formation continue est donc la mise à niveau des savoirs disciplinaires et la modernisation des pratiques professionnelles. L’analyse des archives et des témoignages suggère que ces stages visent à former des cadres et des intermédiaires qualifiés, acteurs clefs du développement postcolonial de leur pays.

La mise à niveau des compétences et des savoirs disciplinaires implique que les stagiaires bénéficient des mêmes contenus de formation que les normaliens français. À l’époque, en France, la maquette de formation des maîtres comprend des enseignements disciplinaires, une introduction à la psychopédagogie, ainsi que des stages de terrain en école d’application21. Sur ce point, Virginie Tapa-Kodombré, ancienne collègue de Koutia Lémon, nommée directrice des trois premiers établissements préscolaires du pays, témoigne sur sa propre expérience de stagiaire en 1961 :

[Les Français] nous ont bien accueillis quand nous sommes arrivés. Il n’y avait rien de mauvais entre nous. Je ne me souviens pas avoir subi de racisme de leur part par exemple. On s’entendait. Ils nous aidaient. Quelquefois quand on leur posait des questions sur les classes, sur les petits enfants de France ou sur les cours, ils nous répondaient. On échangeait des conseils pour bien tenir notre classe22.

Ce sentiment général d’intégration et d’échange avec leurs homologues français est commun à la plupart des interviews d’anciens collègues de Koutia effectuées depuis 2016.

Un autre aspect de la formation continue consiste à mettre en contact les stagiaires avec des acteurs publics et privés du secteur de l’éducation africaine. D’ailleurs, le rapport d’activité de la Direction de coopération avec la Communauté et l’étranger relatif à l’organisation des stages recommande précisément le « concours d’experts ayant une expérience en Afrique »23. Dans le cas du stage suivi par Koutia, comme l’illustre la photographie provenant du fonds familial (voir photographie en 4e de couverture), le 9 juillet 1959, les stagiaires ivoiriens participent à une conférence à Paris en présence de représentants de la maison de la librairie Istra24. Depuis l’entre-deux-guerres, Istra est l’un des éditeurs majeurs du marché de la littérature africaine, spécialisé dans la presse scolaire. Il est notamment l’éditeur du bestseller Mamadou & Bineta, manuel scolaire primaire largement diffusé dans l’ensemble de l’Afrique francophone et encore en usage dans les classes jusqu’à la fin du XXe siècle25. Il semble que l’objectif de ces rencontres est d’intégrer les maîtres africains dans un réseau d’acteurs clefs activement engagés dans le renouvellement de la pédagogie mondiale et le développement de l’école africaine. Istra, par exemple, a largement contribué à la création de l’Institut pédagogique africain et malgache (IPAM) en 1965, en collaboration avec trois autres éditeurs majeurs : Hachette, Larousse et les Presses universitaires de France26.

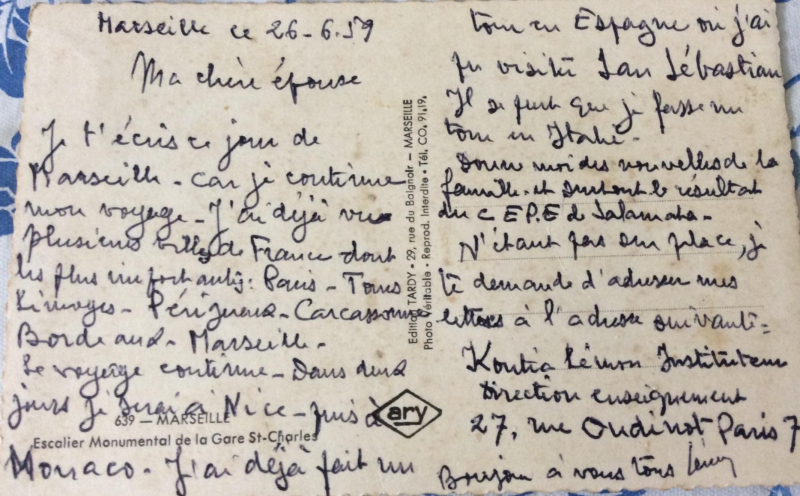

En outre, un autre objectif de la formation continue semble être de donner aux stagiaires l’occasion de découvrir la France, l’Europe et de se familiariser avec la collaboration sur un pied d’égalité avec leurs homologues français. C’est ce que suggère le témoignage de Virginie Tapa-Kodombré rapporté plus haut. Cette expérience est déterminante car la plupart des stagiaires sont destinés à occuper des postes à responsabilités dans l’administration scolaire ivoirienne, y compris en collaboration voire à la tête d’équipes de coopérants français. Les archives du fonds Koutia offrent un témoignage sur l’expérience de la découverte de la France et de l’Europe. Dans la carte postale ci-dessous adressée à son épouse et ses enfants depuis Marseille le 26 juin 1959, Koutia décrit l’ensemble de son voyage à travers le pays. Ayant déjà visité Paris, Tours, Limoges, Périgueux, Carcassonne, Bordeaux, Marseille, le groupe doit encore séjourner à Nice, à Monaco, en Espagne et en Italie. Cette génération de maîtres africains est née, a grandi et a reçu sa formation initiale en situation coloniale. Il est donc crucial que se déconstruisent en eux certains habitus, certains codes engrammés durant le moment colonial, pour permettre une collaboration fructueuse avec leurs homologues européens après les indépendances. Cette problématique s’apparente à ce que Franz Fanon identifie comme le « complexe du colonisé »27. À ce stade cependant, l’état des sources ne permet pas d’établir si ce phénomène de déconstruction des habitus coloniaux est un objectif délibéré ou une conséquence accidentelle des programmes de formation continue en France. Reste que les instituteurs africains de cette génération ayant bénéficié de ces stages sont socialement prêts à vivre et travailler en situation postcoloniale et à contribuer activement à la construction de leurs jeunes pays.

Carte postale

Le « vieux maître », témoin et acteur des transformations structurelles de l’école postcoloniale

À son retour de France et durant une quinzaine d’années Koutia Lémon exerce les fonctions de conseiller pédagogique, en tant que directeur d’école d’abord, puis à partir de 1966, en circonscription auprès de Jeanne Gervais, première inspectrice ivoirienne de l’Éducation nationale de Cocody. Le statut particulier d’instituteur « maître formateur » et les chantiers de rénovation scolaire auxquels Koutia participe à ce titre, traduisent un moment charnière de construction de la « nouvelle école ivoirienne », marqué par des recompositions structurelles majeures du système éducatif, du recrutement et de la formation professionnelle. Plusieurs voies sont empruntées. La première consiste, dans le cadre de l’aide internationale au développement, à accueillir d’importants contingents de coopérants étrangers (français entre autres), affectés à enseigner dans les nouvelles écoles ivoiriennes (A)28. Outre la Coopération, le ministère ivoirien diversifie les statuts professionnels des enseignants et ouvre au « recrutement direct » de maîtres, versés dans des classes sans formation (B). À partir de la fin des années 1960 apparaît un nouveau système national de formation des maîtres, distinct du modèle français de formation des écoles normales : les centres d’animation et de formation pédagogique (CAFOP), dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’enseignement télévisuel (PETV) (C).

En tant que conseiller pédagogique, Koutia Lémon est témoin et agent, voire cheville ouvrière de ces transformations institutionnelles. Intrinsèquement lié à la crise de croissance de l’enseignement primaire dans les années 1960, le statut de conseiller pédagogique n’est pas spécifique à la Côte d’Ivoire. Il est créé en France par la circulaire ministérielle du 10 novembre 1961, pour corriger sur le terrain les carences de la formation initiale en contexte d’explosion de la population scolaire et de tensions dans le recrutement des maîtres liées au baby-boom29. Des maîtres dits « d’application », très qualifiés, sont déchargés d’enseignement pour venir en aide à des collègues novices recrutés sans formation, et affectés directement dans des classes. Plusieurs jeunes États souverains africains, engagés dans des politiques volontaristes de scolarisation reprennent ce dispositif, tels le Sénégal et la Côte d’Ivoire30.

Coopérants et préscolarisation dans les écoles vitrines de Cocody

Les établissements primaires et préscolaires (EPP) de Cocody que dirige Koutia Lémon sont les premiers établissements de Côte d’Ivoire à combiner scolarisation maternelle et élémentaire. L’enjeu pédagogique est majeur : la scolarisation du jeune enfant dont le français n’est pas la langue maternelle doit préparer l’apprentissage de la lecture et de l’écriture en primaire. À Cocody-Est et Château d’eau, des classes préscolaires sont ouvertes dès 1961. La coopérante française Simone Vacherand y enseigne de 1961 à 1965. Elle se souvient : « L’État avait bien perçu l’importance de cette expérimentation. Monsieur Koutia Lémon et Madame Tapa-Kodombré étaient allés faire un stage en France l’année précédente. À l’école maternelle, le problème le plus important était celui du langage, certains enfants ne parlant pas le français. »31. L’expérience des classes préscolaires menée à Cocody s’avère une réussite. Elle est d’abord reproduite à Bouaké (1965) avant d’être progressivement élargie à l’ensemble du pays tout au long des années 1970 et 1980. S’ensuit l’élaboration d’une formation des maîtres spécialisée dans la petite enfance. Le premier centre d’animation et de formation pédagogique (CAFOP) dédié spécifiquement au préscolaire ouvre à Bassam en 1969. L’objet de l’article n’est pas de présenter le dispositif et son extension par le menu mais de cerner en quoi l’africanisation des cadres a participé de sa réussite. Ici, la notion d’intermédiaire apparaît centrale, à double titre : en tant que directeur, Koutia Lémon tient le rôle de médiateur entre familles ivoiriennes et institutrices françaises d’une part ; entre personnel coopérant et enseignants nationaux d’autre part.

Pour amener les jeunes enfants à l’école, explique Simonne Vacherand dans son témoignage, Koutia Lémon et Virginie Tapa-Kodombré ont été des intermédiaires de confiance entre communautés, capables d’abaisser les barrières psychologiques et les résistances aux changements institutionnels de part et d’autre. Eux-mêmes sont convaincus des bienfaits d’une scolarisation précoce. Ils convainquent : « C’était la première fois que des gens très simples pouvaient envoyer leurs enfants qui ne parlaient pas français à l’école. Pour plusieurs, la Blanche, c’était la femme qui allait les chicoter » explique Simone Vacherand. Ce qui a facilité l’action, c’est le mixage des publics : « Dans le quartier de Cocody centre, il y avait plusieurs coopérantes. Ces institutrices blanches ont inscrit leurs enfants blancs à l’école de Monsieur Koutia Lémon, si bien que dans l’école maternelle, il y avait des petits blancs et des petits noirs qui jouaient ensemble. C’est ce qui a facilité mon travail ». Ce n’est pas la première fois que Koutia résout la difficulté de gagner la confiance des familles à l’instruction. En brousse, à Yézimala, il avait obtenu l’assiduité de ses élèves en s’appliquant à les instruire en douceur. Il y a incontestablement à Cocody une remobilisation de compétences construites dans son expérience professionnelle antérieure, la capacité à persuader non par la coercition, mais par le dialogue, « sans fracas, avec cette tranquille assurance qui l’habitait »32. L’organisation pédagogique des écoles préscolaires est d’ailleurs mise au service de cette finalité d’apprivoisement des familles. Une fois l’essai de scolarisation réussi, le reste va de soi :

Il y avait juste deux classes. Madame Wolber, institutrice ivoirienne avait la moyenne section : les enfants ivoiriens plus jeunes avaient encore des besoins affectifs et la grande section était confiée à « la maîtresse blanche ». Il faut dire que les plus petits avaient quelques fois peur de ce nouvel environnement. Certains ont pleuré longtemps après la rentrée. En grande section, cela se passait bien. La classe était un milieu de vie qui s’enrichissait avec la collaboration des parents, heureux de voir leurs enfants s’épanouir. Le mobilier permettait de proposer aux enfants un milieu de vie qui facilitait l’adaptation. Il fallait toutefois préparer l’avenir qui était l’entrée au cours préparatoire33.

En outre, le directeur impulse des collaborations régulières entre enseignantes du préscolaire et de l’école primaire, effort efficace de « continuité pédagogique » avant l’heure. Simone Vacherand confie :

C’était intéressant pour nous car nous avions des relations avec les institutrices du cours préparatoire. On collaborait pour voir comment préparer des petits à entrer dans cette école primaire. Le plus souvent, les enfants qui arrivaient à l’école ne parlaient pas français. L’école maternelle avait entre autres pour mission d’apprendre aux enfants à parler français pour entrer au CP134.

Du côté de l’école primaire, le même constat est dressé par l’institutrice Simone Rolland, avec le sentiment d’un partage réussi d’expériences, poursuivies dans le même but : « C’était un bon directeur, sérieux et sévère mais il suivait les institutrices. On était bien. À l’heure de rire, on riait. À l’heure de travailler, on travaillait. En dehors de l’école, nous étions aussi liés »35.

La mission de conseiller pédagogique : une correction des effets négatifs du recrutement « par voie directe »

Alors qu’il n’est pas encore déchargé de classe, Koutia Lémon est aussi utilisé comme formateur de ses adjoints, à Gagnoa, puis à Abidjan, une fois à la tête des trois écoles de Cocody. Simone Vacherand se souvient : « Il allait dans les classes pour aider les maîtres à faire leur travail. Il faisait un travail de formation autant que d’inspection. À vrai dire, il faisait le travail à la place de l’inspecteur »36. À ceci près qu’il ne notait pas ses jeunes collègues. Cet aspect du métier « occupait une grande part de son temps » soulignent ses enfants37. En cela, il répondait aux missions assignées aux conseillers pédagogiques dans les années 1960.

Amadou Yoro Niang en a décrit les contours dans sa thèse sur le Sénégal en rappelant le contexte de création de ce statut particulier38. La situation qu’il décrit avoisine celle de la Côte d’Ivoire : la pénurie d’enseignants qualifiés est telle que l’État emploie massivement des instituteurs suppléants. Les écoles normales ne parviennent pas à former suffisamment de maîtres pour faire face aux besoins. Les recrutements « par voie directe » reviennent à confier la responsabilité d’une classe à un grand nombre de jeunes gens à peu près suffisamment instruits mais dépourvus de formation initiale. Les conseillers pédagogiques sont alors chargés d’accompagner ces débutants dans leur classe et de les préparer au certificat d’aptitude pédagogique (CAP) en les réunissant en conférences le jeudi, jour vaqué pour les élèves. Les enseignants novices ne disposant d’aucune possibilité de formation prise sur leur temps de travail, l’aide est dispensée de classe en classe, d’où le qualificatif parfois employé de « maître itinérant » pour dénommer les conseillers pédagogiques. Ceux-ci interviennent dans tous les domaines de la pratique professionnelle. Selon les termes de la circulaire du 10 novembre 1961, le conseiller pédagogique « vérifie l’organisation matérielle et pédagogique de la classe, assiste aux leçons, intervient s’il le juge nécessaire, contrôle les résultats acquis, examine les cahiers, l’information, la préparation, le contrôle, la correction. Il prend lui-même la classe en main. Il s’entretient avec son jeune collègue et lui donne les conseils indispensables »39.

On imagine aisément le bénéfice de l’africanisation des cadres dans ce contexte d’urgence et de fondation nationale. Le parrainage des jeunes s’effectue par des maîtres du cru, aguerris par des années d’exercice en brousse dans des conditions matérielles difficiles, portés par une foi dans le progrès et le travail acquise à l’école normale et auréolés du prestige d’avoir suivi une formation complémentaire en France. S’il n’y a pas de rapports hiérarchiques formels entre les conseillers pédagogiques et leurs émules, l’autorité de compétences doublée du statut d’aîné sont réelles. Ce ne sont pas seulement les gestes de métiers que les anciens transmettent à leurs pairs, mais aussi les connaissances pédagogiques de base pour accéder au diplôme qui leur permettra de changer de statut. La confiance et l’émulation sont grandes dans ces attelages conduits par des enseignants pénétrés de leur mission, car au lendemain de l’indépendance, la promotion personnelle et le sentiment de participer à la construction de la Côte d’Ivoire indépendante se confondent. Cette espérance est incarnée par le nouvel hymne national : « Frères ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix, retrouvé la liberté, notre devoir sera d’être un modèle de l’espérance promise à l’humanité »40. La solution d’urgence inventée en métropole fonctionne pleinement dans la nouvelle Côte d’Ivoire. L’observateur diplomatique américain auteur de l’Area Handbook de 1962, saisit avec détachement le processus à l’œuvre41. S’il note comme un héritage de la colonisation la persistance de différents statuts au sein de l’Éducation nationale ivoirienne correspondant à différents niveaux de rémunérations, il observe que l’administration ivoirienne voit dans le maintien de sous-catégories professionnelles - le grade de « moniteur » ouvre à celui de « maître adjoint » puis à celui de « titulaire » - un levier de recrutement rapide, peu onéreux et peu contraignant en même temps qu’il a pour objectif d’inspirer des vocations. En faisant l’effort de se diplômer, les enseignants peuvent franchir des caps professionnels. Des perspectives de progression de carrière au sein même du métier de maître sont offertes à ceux qui préparent le CAP.

L’accompagnement de la réforme des Centres d’animation et de formation pédagogique (CAFOP)

Au lendemain de l’indépendance, le modèle de « formation normale », héritier de la tradition française, reste en vigueur dans le pays durant une quinzaine d’années. L’école normale de Dabou tient un rôle de formation des maîtres d’élite jusqu’en 1975, préparant les normaliens au baccalauréat. Ses effectifs ont augmenté de manière notable. Elle accueille plus de 300 élèves maîtres par an en 1962, soit trois fois plus qu’à la fin des années 194042. La massification des effectifs ne suffit pas cependant à juguler la crise du recrutement. Une douzaine de nouveaux lieux alternatifs de formation voient donc le jour à partir de la fin des années 1950 : les cours normaux. Classes rattachées aux lycées, ils sont une version simplifiée de l’école normale, dispensant des formations accélérées de deux ans au lieu de quatre. Les maîtres formés sont titulaires du Brevet d’études du premier cycle du second degré (BEPC). La création des cours normaux permet de multiplier par 2,2 le nombre d’enseignants primaires ivoiriens entre 1960 et 1970. Cependant, la dynamique ne permet pas encore de répondre pleinement à la demande scolaire, puisque dans le même temps, cinq fois plus d’enfants fréquentent l’école primaire43.

Au tournant des années 1970, un nouveau système de formation des enseignants voit le jour, comme alternative à la « formation normale » : les centres d’animation et de formation pédagogique (CAFOP). Ceux-ci sont conçus dans le cadre de la politique d’enseignement télévisuel (PETV). Il s’agit d’optimiser le suivi et l’éducation des enfants malgré des ratios élèves/enseignant disproportionnés, en combinant une offre de programmes de télévision éducative adaptés à la Côte d’Ivoire et une formation des enseignants aux méthodes actives dans les CAFOP44. Le modèle des CAFOP vise à unifier la formation initiale des maîtres sur l’ensemble du territoire national. Entre 1969 et 1974, sept premiers CAFOP sont créés, regroupant jusqu’à 140 étudiants chacun, pour une moyenne globale de 900 à 1 000 nouveaux enseignants formés chaque année, nombre encore insuffisant pour répondre aux besoins annuels estimés de 1 500 à 1 60045.

C’est à cette époque que Koutia Lemon est affecté à temps plein auprès de l’inspectrice de circonscription, Jeanne Gervais. Sa mission le conduit à accompagner la réforme du PETV et à conseiller la nouvelle génération de maîtres émoulus des CAFOP. En parallèle, la coopérante Simone Vacherand suit une formation à l’école normale supérieure de Fontenay, en France, et passe le diplôme d’inspectrice des écoles maternelles. À son retour en Côte d’Ivoire en 1969, elle est affectée à la création du premier CAFOP spécialisé dans l’éducation préscolaire à Grand-Bassam, puis à la conception des émissions de télévision éducative à Bouaké pour accompagner la réforme. Les parcours de ces deux enseignants se font étonnamment écho. Le témoignage de Simone Vacherand permet à la fois d’éclairer de l’intérieur l’expérience de mise en œuvre de la réforme d’enseignement télévisuel, et de donner des pistes pour comprendre le positionnement de Koutia.

Comme l’analyse Elisa Prosperetti, la réforme des CAFOP a pour ambition de transformer profondément les démarches d’enseignement. En principe, les élèves des CAFOP sont désormais formés à devenir des intermédiaires, c’est-à-dire des passeurs actifs dans les processus d’apprentissage des enfants, plutôt que des dispensateurs d’un savoir magistral. L’espoir est d’impulser une pédagogie nouvelle via un nouveau support, la télévision scolaire, afin d’ouvrir la formation à tous les élèves en l’unifiant sur des bases nationales. Selon le témoignage de ses enfants, Koutia est circonspect46. Est-ce parce qu’il n’adhère pas aux fondements de la réforme ? Ou est-ce parce qu’il la juge inapplicable ? Sur le terrain, il observe que les maîtres sont insuffisamment outillés, sur le plan théorique comme au plan pédagogique, pour la mener à bien. Ils n’ont pas intériorisé la mutation de leurs missions et sont vaguement préparés à un usage efficace du nouveau support. Simone Vacherand, actrice volontariste de la rénovation pédagogique, l’explique en d’autres termes :

Ce qui s’est passé, c’est que les braves instituteurs, pendant que les élèves travaillaient avec la télévision [car les émissions s’adressaient directement aux enfants], restaient dans la cour et bavardaient se disant : « Les programmes, c’est pour les enfants, pas pour nous ». Progressivement, ils se sont aperçus que les enfants qui suivaient la classe audiovisuelle devenaient plus forts qu’eux. Ils ont donc sabordé l’enseignement télévisuel47.

Les résistances du terrain relevées par Simone Vacherand sont bien réelles. En fait, les outils produits, qui veulent rompre avec la pédagogie coloniale, partent des réalités du milieu pour aborder les apprentissages. Mais ils heurtent les villageois qui se « sentent violés dans leur intimité » selon Simone Vacherand :

« Honnêtement, je peux dire qu’il n’y a pas eu beaucoup d’Ivoiriens pour travailler avec nous. Quand on allait dans les villages, on se retrouvait beaucoup entre blancs pour essayer de saisir la réalité sur le vif. Il y avait peu de cadres ivoiriens qui se joignaient à nous pour essayer de réfléchir à la culture »48.

Plus centralement peut-on penser que le malentendu vient d’ailleurs. Koutia Lémon, par exemple, qui a été formé à l’adaptation de l’enseignement par le milieu, en a été le promoteur ; mais il juge que le renversement des rôles entre adultes et enfants, promu par cette pédagogie nouvelle, n’est pas approprié aux mœurs et à la culture de son pays. « On va trop loin ! », dit-il à ses enfants, « depuis quand les moustiques parlent-ils d’égal à égal avec les adultes et les questionnent sur leurs coutumes ? »49.

Expérience subversive de l’autorité des adultes dans une société patriarcale ? Le dispositif des émissions télévisées s’est avéré un désastre, explique Elisa Prosperetti50. Il a été interrompu pour des raisons structurelles au tournant des années 1980. Pour l’historien, il pose peut-être la question d’innovations transnationales conçues en dehors des avis et conseils d’acteurs de terrain locaux expérimentés, puis conduites à marche forcée. Il montre peut-être aussi la fragilité et les limites d’une africanisation des cadres et des savoirs, dont le volet conception reste l’apanage de l’étranger.

Le renforcement du prestige social de la profession : une œuvre politique ?

L’activisme avéré de Koutia Lémon et d’autres maîtres de sa génération dans la décennie qui suit l’indépendance, s’accompagne d’un gain de prestige social de la profession. À cet égard, le volontarisme du gouvernement du président Houphouët-Boigny est déterminant. Il œuvre activement dès l’indépendance à transformer le statut et l’image sociale d’une profession dont les représentants ont été des soutiens historiques de l’houphouetisme et du Rassemblement démocratique africain (RDA). Cette valorisation passe notamment par la création d’une « geste » du bon maître ivoirien, mêlant la tradition d’enseignement de l’école normale de Dabou, les qualités professionnelles de terrain des « vieux maîtres » de brousse et le prestige de grands noms frais émoulus de Dabou à la veille de l’indépendance, qui constituent la jeune garde de l’élite nationale postcoloniale (A), mais aussi la centralité accordée à la construction scolaire et au logement enseignant dans l’urbanisme postcolonial du pays, particulièrement à Abidjan (B). Ces deux dynamiques transparaissent clairement dans le parcours de Koutia, lui-même ancien élève de Dabou, de la génération des « vieux maîtres », muté à Abidjan, dans le nouveau quartier huppé de Cocody afin de superviser la création des trois premiers établissements primaires et préscolaires du pays. Il réside avec sa famille en plein cœur de Cocody, à mi-chemin entre ses trois écoles d’affectation, dans l’une des nouvelles habitations destinées à loger les agents de l’État. Le logement des instituteurs devient d’ailleurs officiellement pris en charge par l’État ivoirien à partir de 196551.

Legs et mémoires de Dabou : la fabrique de la geste du « bon maître »

En matière de professionnalisation de l’enseignement, la Côte d’Ivoire se retrouve à l’indépendance dans une situation d’exception que seuls partagent le Sénégal et le Mali (ex-Soudan français) parmi les anciennes colonies d’AOF. Héritage du moment colonial, le pays est doté d’une infrastructure et d’une ingénierie en formation des maîtres pleinement fonctionnelles : l’école normale de Dabou. En contexte d’africanisation des personnels et des systèmes éducatifs, le gouvernement postcolonial a alors pour défi de se réapproprier l’institution tout en gérant un legs délicat, symbole à la fois de prestige académique et de domination coloniale. Ce dilemme est représentatif de la posture dans laquelle se trouve le gouvernement du président Houphouët-Boigny vis-à-vis de la France. La Côte d’Ivoire est à la fois figure de proue du panafricanisme postcolonial et pierre angulaire de la Françafrique52. Face à un tel paradoxe, Houphouët-Boigny répond systématiquement par du pragmatisme politique et des symboles forts de pouvoir (grands travaux, urbanisation, politiques éducatives volontaristes, etc.) pour démontrer la modernité de l’État et sa capacité à sortir du modèle colonial. La compréhension de la stratégie politique d’Houphouët permet aussi d’éclairer la façon dont l’État postcolonial ivoirien gère l’héritage de l’ancienne école normale rurale de Dabou.

De nos jours, dans la mémoire collective des Ivoiriens, l’école de Dabou symbolise à la fois un lieu de formation prestigieux ayant accueilli bon nombre des cadres politiques de la Côte d’Ivoire contemporaine, et l’endroit où la première génération de « vieux maîtres » a appris le métier « de brousse ». De fait, les deux mémoires reflètent des réalités historiques. La génération de normaliens ayant fréquenté Dabou entre la fin des années 1950 et les années 1970 (globalement nés entre 1935 et 1955) connaît l’âge d’or de l’école normale, lorsqu’elle est l’un des rares établissements du pays à préparer au baccalauréat, tout en offrant une employabilité directe en tant qu’instituteur diplômé et la possibilité de poursuivre des études supérieures en France. Cette conjoncture particulièrement favorable justifie que tant de cadres nationaux de cette génération proviennent de Dabou. Le principal de l’actuel lycée ayant remplacé l’école normale tient d’ailleurs à jour une liste des anciens normaliens célèbres, dont notamment l’ancien président Henri Konan Bédié et les anciens ministres d’Houphouët Charles : Konan Banny, Laurent Dona Fologo, Paul Akoto Yao, etc.

En ce qui concerne l’autre pan de la mémoire collective attachée à Dabou, il existe aujourd’hui, notamment dans le discours des administrateurs ivoiriens, une certaine nostalgie du contenu de formation et du professionnalisme des « vieux maîtres » de la génération de Koutia, dont l’engagement a un impact jusque très avant dans le second XXe siècle. Les « vieux maîtres » ont particulièrement marqué l’esprit des élèves qui les ont vus enseigner entre les années 1940 et 1980, avant le départ en retraite. Ces élèves constituent la classe d’âge née entre 1935 et 1955 évoquée plus haut. Devenus acteurs majeurs de la Côte d’Ivoire contemporaine, ils témoignent bien souvent de leur attachement aux « vieux maîtres », comme l’illustrent entre autres Abdoulaye Jabali Touré dans son ouvrage au titre évocateur Les Bâtisseurs de l’enseignement en Côte d’Ivoire de Touré, ou encore l’ancien normalien Henri Konan Bédié, en consacrant deux chapitres à ses souvenirs d’école dans son autobiographie Les chemins de ma vie53.

En un sens, ces deux pans de la mémoire collective attachée à Dabou se retrouvent aujourd’hui concaténés, mêlant la tradition d’enseignement rural au prestige académique des anciens normaliens de la génération 1935-1955. Cependant, un doute persiste quant à savoir si cette confusion est seulement le fruit de l’oubli naturel lié à l’éloignement dans le temps ou si elle résulte d’une volonté politique de construire la symbolique de Dabou. Il est possible que le pouvoir en place ait intentionnellement construit le récit politique de Dabou comme mythe fondateur des origines et de la réussite de l’école ivoirienne postcoloniale. Une telle symbolique servirait à réconcilier en un même lieu de mémoire l’image de prestige académique de la nouvelle élite postcoloniale émergente, la célébration des racines rurales du pays et le passé commun avec la France54.

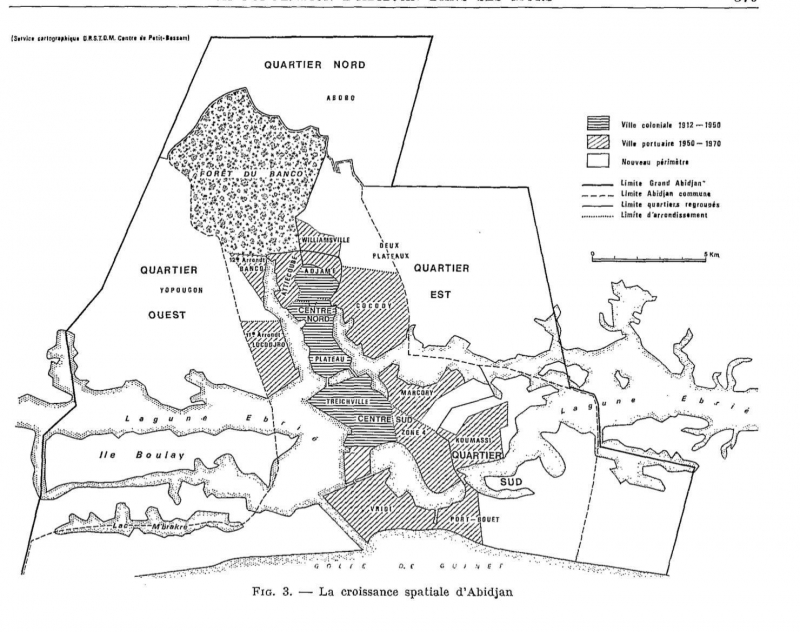

Émergence de Cocody, la ville postcoloniale à l’image des instituteurs

À partir des années 1950, Abidjan connaît une accélération accrue de son activité économique, une explosion démographique et une croissance urbaine exponentielle provoquées par l’ouverture du plus grand port autonome du Golfe de Guinée (1951)55. De nouveaux quartiers émergent en dehors de la ville historique qui se limitait au Plateau, à Adjamé et à Treichville, rompant avec les modes architecturaux et sociospatiaux de l’urbanisme colonial. Le géographe Philippe Haeringer désigne sous le nom de « ville portuaire » l’ensemble de ces nouveaux quartiers dont l’émergence entre les années 1950 et 1970 est provoquée par l’ouverture du port56. La carte ci-dessous détaille les phases d’expansion de la ville57.

Carte des phases d’expansion de la ville

C’est dans l’un de ces nouveaux quartiers huppés, à Cocody que les trois premiers établissements primaires et préscolaires du pays, Cocody Château d’eau (1960), Cocody Est (1961) et Cocody Sud (1965) sont construits sous la supervision du directeur et conseiller pédagogique Koutia Lémon. Le maître et sa famille emménagent dans ce quartier rapidement après l’indépendance, à l’instar des autres enseignants des écoles.

Quartier de Château d’eau vers 1960

Site internet de la mairie de Cocody

La photographie ci-dessus est une vue aérienne du quartier de Château d’eau vers 1960. Elle provient du site internet de la mairie de Cocody. L’archive montre qu’en 1960 le bâti à Cocody en est encore à ses balbutiements. Le rédacteur du site précise d’ailleurs : « En 1960, Cocody réalise ses premières constructions. Ce sont les cent soixante logements [permettant] de loger tous les agents de l’État »58. Précisément, ces logements comprennent ceux des enseignants de l’école ouverte en 1961, une série de maisons de ville à deux étages construites en enfilade. C’est là que vit Koutia Lémon. À ce propos, Simone Vacherand raconte :

Le petit quartier où s’ouvre l’école maternelle est nouveau, c’est Cocody. Il émerge de la brousse. Non loin du quartier des villas habitées par de hauts responsables, ministres, directeurs de sociétés. Dans ce nouveau quartier, la SICOGI propose des logements en location-vente à des prix abordables pour des enseignants du primaire. Ce nouveau quartier était assez isolé, sur la colline. Ceci explique que les enseignants ivoiriens affectés dans ces nouveaux groupes scolaires aient cherché à habiter dans les logements de la SICOGI59.

À Cocody, la construction des logements enseignants est pionnière. Elle accompagne logiquement celle des écoles. Ces édifices semblent amorcer et structurer le bâti dans cette commune qui « émerge de la brousse ». Ils déterminent aussi durablement son identité sociospatiale, ouvrant un quartier majoritairement composé de fonctionnaires, non loin du quartier des cadres du Parti, les Deux Plateaux. D’un point de vue urbanistique, ils caractérisent Cocody comme un quartier « huppé ». Philippe Haeringer (1985) analyse la façon dont la Société d’urbanisme et de constructions de Côte d’Ivoire (ancêtre de la SICOGI dont parle Simone Vacherand), développe un plan urbanistique ambitieux à Cocody en 1959, visant à marquer symboliquement la sortie du modèle de ville coloniale et la promotion des nouvelles élites nationales. Ces habitations sont des « illustrations d’un urbanisme intégré, modelé, autonome », écrit l’auteur. Il les décrit comme suit :

Une architecture très moderne, parfois recherchée, diversifiant les volumes et les types de logement, depuis l’appartement à courette (donc en rez-de-chaussée) jusqu’à l’appartement en étage (une innovation alors hasardeuse), en passant par les « duplex » en bande, est associée à une recherche paysagiste dont les ingrédients, outre des allées piétonnes, des arbres, des pelouses et des aires de jeu, incluent une panoplie assez large d’équipements sociaux (école, maternité, etc.) ou d’animation (marché, galerie marchande) ainsi que des services administratifs (commissariat de police, bureau de poste, etc.)60.

La construction des écoles et des logements d’enseignants fait partie intégrante d’un plan urbain d’ampleur destiné à un groupe social émergent : les fonctionnaires du nouvel État indépendant. À l’échelle individuelle, cela représente un saut qualitatif considérable en termes de standard de vie pour des maîtres dont beaucoup ont démarré leur carrière en situation coloniale dans des postes de brousse aux conditions peu amènes, où leur première tâche consistait bien souvent à construire eux-mêmes le bâtiment d’école et la maison du maître61.

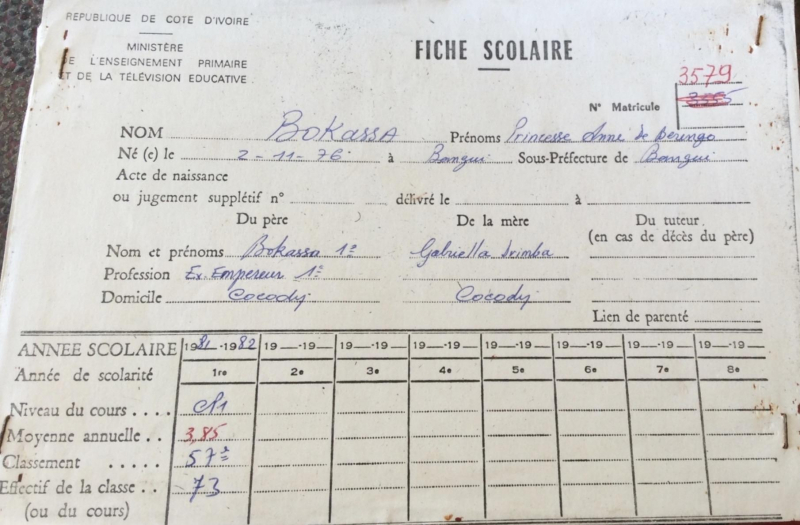

Le rayonnement social de Cocody et le succès de ses écoles sont accentués par la proximité du quartier d’élite Deux Plateaux. Laurence Proteau écrit à propos du rayonnement social des nouvelles écoles abidjanaises : « l’implantation d’une école suscite d’autant plus d’intérêt des parents qu’ils ont eux-mêmes un niveau scolaire élevé : l’école […] fait partie des stratégies de reproduction du groupe familial, elle est familière et ce que l’on peut en attendre est supposé connu »62. Or le public des trois écoles provient largement de familles de cadres qui étaient déjà scolarisées en situation coloniale. Comme le suggèrent Marc Le Pape et Claudine Vidal63, les familles de la petite bourgeoisie d’Abidjan développent des stratégies de scolarisation de leurs enfants dans ces nouvelles écoles pour assurer leur réussite sociale. Par effet d’entraînement, les écoles accroissent leur taux de réussite et leur rayonnement parce que les cadres y scolarisent leurs enfants. L’attraction est aussi due à la présence d’enfants de coopérants, pour qui un niveau d’enseignement semblable à celui de la France doit être assuré. Un exemple marquant de l’attraction des élites africaines est le fait qu’Anne de Berengo-Bokassa, la fille de Bokassa et de Gabriela Drimbo, soit scolarisée à l’école Cocody-Est à partir de 1981, lorsque l’empereur déchu se réfugie à Abidjan. La fiche scolaire de l’élève Bokassa ci-dessous en atteste64. À noter qu’à la rubrique « profession du père », l’élève a répondu : « ex-empereur », signe de prestige s’il en est !

Fiche scolaire de l’élève Bokassa

Conclusion

La carrière des premiers instituteurs ivoiriens s’accélère à l’indépendance car la nouvelle administration a besoin de cadres nationaux qualifiés pour remplacer le personnel colonial sortant. Or, en 1960 il n’y a que 5 080 instituteurs ivoiriens qualifiés sur l’ensemble du pays65. En termes de ressources humaines, l’administration n’a d’autre choix que de booster les compétences des personnels existants et de leur confier davantage de responsabilités. Ainsi les instituteurs de la génération Koutia se voient-ils propulsés du statut déprécié de « maîtres de brousse » à celui de « bâtisseurs » de la nouvelle École ivoirienne d’Houphouët.

Outre l’enseignement devant les classes, ces instituteurs de formation se retrouvent bien souvent à exercer des missions de direction et d’administration, de mise en œuvre de politiques publiques et de formation des maîtres. Cet élargissement des responsabilités tient au fait que le gouvernement Houphouët investit massivement dans l’éducation comme levier principal de développement dès le lendemain de l’indépendance. La demande scolaire explose en conséquence, entraînant une crise du recrutement et des infrastructures d’accueil. Face à la pression sur le recrutement, l’administration priorise l’optimisation et la modernisation du système de formation des maîtres. Cela passe aussi par le transfert de compétences de la génération des « vieux maîtres » à la jeune génération issue de l’indépendance.

L’approche par le suivi des itinéraires professionnels a permis l’articulation de plusieurs échelles d’analyse : le local, le national et le transnational. Au niveau local, les maîtres ont une influence sociale, voire sociospatiale déterminante sur la vie de la communauté. Cela s’observe d’autant plus au niveau du quartier, tel celui de Cocody. Ils y jouent un rôle à la fois de bâtisseurs, de nouveaux notables, de passeurs et de modèles inspirants dans la structuration de la nouvelle vie civique ivoirienne. Au niveau national, la construction à la fois d’un système éducatif dynamique et d’un idéal de maître semble être une priorité politique dès l’indépendance pour le gouvernement Houphouët. Cela se perçoit notamment dans la part colossale du budget d’État (23,46 %) allouée à l’éducation dès les années 1960 et dans l’importance accordée à l’héritage de l’école normale de Dabou66. À l’échelle transnationale, l’interdépendance Afrique France s’observe nettement en matière de politique éducative. Certes les systèmes éducatifs africains demeurent dépendants de la coopération française longtemps après les indépendances du fait d’insuffisances en termes d’infrastructures, de personnels et de formation professionnelle mais en miroir, la France est aussi durablement impactée par l’autonomisation de l’École africaine. Cela se vérifie tant en matière de diplomatie que de partage des compétences ministérielles au sein du gouvernement français.

L’instituteur Koutia Lémon quant à lui achève sa carrière prématurément en 1974, alors qu’il est conseiller pédagogique principal de l’inspectrice Jeanne Gervais au Plateau. Il est atteint depuis la fin des années 1960 d’une dégénérescence oculaire aiguë qui l’empêche progressivement d’enseigner, jusqu’à la cécité. Contrairement à la plupart des instituteurs ivoiriens expérimentés de sa génération, dont la carrière continue de progresser dans l’École d’Houphouët, Koutia interrompt son activité avec ce statut : « instituteur 3e échelon de classe exceptionnelle pour services rendus à l’État »67. Parce qu’il n’a jamais exercé de responsabilité politique de haut niveau ou de fonction l’exposant à titre personnel dans l’administration scolaire, il est une figure type d’instituteur formé en situation coloniale et exerçant comme cadre intermédiaire dans le système éducatif postcolonial de Côte d’Ivoire. Cette génération de « vieux maîtres » représente peut-être l’âge d’or de la profession. Car ils bénéficient d’une formation initiale et continue exigeante, d’un statut, d’une image sociale et d’un confort matériel acquis en temps de forte croissance économique, que ne connaissent ni leurs prédécesseurs ni leurs successeurs. La crise économique du milieu des années 1970 pousse le gouvernement à plus d’austérité dans la politique éducative. Par ailleurs, l’image sociale des instituteurs pâtit d’une recrudescence d’actes de corruptions et de manquements à la déontologie professionnelle, en partie du fait de la précarité, et/ou par défaut de formation initiale chez des enseignants recrutés sur le tas68.