« Je passerai à l’histoire

Dans l’ombre de mes héros »

Louis David1

Garreau en France

Alphonse Garreau est né à Versailles le 17 avril 1792 dans une famille appartenant à la petite bourgeoisie (son père est perruquier, son parrain commis-marchand, son oncle cordonnier, et le témoin, coiffeur)2 ; un milieu à la fois aisé (ses parents sont propriétaires à Versailles) et instruit, comme l’atteste la belle signature de son père sur les certificats de naissance de ses enfants. L’aisance matérielle de sa famille va lui permettre de poursuivre des études très tard en entrant à l’Académie des Beaux-Arts de Paris à 24 ans. La fin des guerres napoléoniennes a rendu possible son inscription dans cette école de peinture, en mars 1816. Auparavant, Garreau a dû être mobilisé dans le premier banc de la Grande Armée, rares étant les jeunes de sa génération ayant échappé à la conscription des Marie Louise à partir des défaites militaires de 1812 (Campagne de Russie, Bataille des Nations, Campagne de France), et ce jusqu’en 1815 (Bataille de Waterloo). Ses états de service dans l’armée lui vaudront en 1861 la médaille de Sainte Hélène, décoration récompensant d’anciens soldats du Premier Empire3.

Avant d’être appelé à la guerre, Garreau était déjà étudiant aux Beaux-Arts où, comme tout élève inscrit pour suivre l’enseignement de David, il dut débourser une somme élevée : 12 livres par mois.4 Une fois démobilisé, sans doute après juin 1815, il ne retrouve pas l’atelier du maître, celui-ci ayant été contraint à l’exil par le retour des Bourbons sur le trône. Le jeune homme va alors suivre les cours du baron Gros5 pendant deux ans. La formation néoclassique dispensée aux élèves met l’accent sur la primauté du dessin par rapport à la couleur, prône un retour à l’Antique et insiste sur la beauté des statues. Imprégné de ces préceptes, Garreau met à profit ses séjours dans sa famille, à Versailles, pour aller observer les statues et parterres dans le parc du château qui, plus tard, lui inspireront une « vue du jardin de Versailles »6.

Après avoir achevé ses études aux Beaux-Arts, en 1818, Garreau reste vivre dans le Quartier Latin, successivement rue Haute Feuille puis passage Sainte Marie7 où, « en 1824, la maison fut occupée à diverses reprises par des artistes peintres »8. À partir de 1819, il expose à trois reprises au Salon de Paris, sorte de marché de l’art contemporain où les peintres entraient en contact avec des acheteurs privés et où l’État faisait l’acquisition des meilleures œuvres pour enrichir les collections nationales9. La formation néoclassique de l’artiste apparaît dans le choix de thèmes empruntés à l’Antiquité et la mythologie, que ce soit dans une composition historique, « Othryadès, chef des Spartiates », présentée au Salon en 1819, ou dans « une jeune nymphe », exposée en 182710.

Catalogué comme peintre d’Histoire11, même s’il présente également au Salon de 1819 un « portrait d’homme »12, Garreau réalise par la suite plusieurs tableaux religieux. En 1821 notamment, une toile de grande taille représentant « Saint Sébastien martyr » : « Percé de flèches, le Saint, près d’expirer, entend la voix de l’ange qui l’appelle, et fait un dernier effort pour recevoir la palme »13. Exposée au Salon l’année suivante, la peinture est acquise par l’État14. En observant cette œuvre, on constate un équilibre dans la composition entre deux personnages en mouvement. L’arrondi du cadre supérieur permet à l’ange de pouvoir occuper l’essentiel du haut de la toile, tout en gardant une taille modeste, tandis que l’autre moitié est occupée par le corps redressé et le bras tendu du saint. On note dans ce tableau une nette opposition entre des couleurs franches, le rouge évoquant le sacrifice du martyr, le blanc signifiant la pureté angélique et le noir le monde des ténèbres. La scène est baignée d’une lumière caravagesque, avec un éclairage latéral violent accentuant le contraste entre ces couleurs complémentaires.

Saint Sébastien soigné par l’ange (Chapelle Jacques Cœur, Bourges)

En 1828, ayant reçu une commande pour décorer le maître-autel de l’église de Goulet, dans l’Orne, Garreau peint une toile aux dimensions plus modestes, « l’Assomption »15. Ce tableau de style classique est plus quelconque que sa précédente composition religieuse16.

Retable du maître-autel de l’église de Goulet

L’Assomption

En 1829, Garreau peint à nouveau un sujet religieux, « La remise du rosaire à Saint François », destiné à l’église de Villersexel, en Haute-Saône17.

La remise du rosaire à Saint François (Débarras de la mairie de Villersexel)

L’absence de couleurs vives différencie cette toile des précédentes. La séparation entre les deux mondes est nettement marquée et une grande place est faite à la représentation de nuages bourgeonnants qui masquent le soleil et donnent à la scène une atmosphère qui serait inquiétante s’il n’y avait pas la présence divine, source de lumière et d’apaisement. Par la suite, Siret estimera dans son dictionnaire que « Saint Sébastien » et « une jeune nymphe » sont les deux principaux tableaux réalisés par Garreau, et considèrera 1825 comme l’année « où l’artiste florissait » le plus18.

Le peintre va néanmoins partir poursuivre son activité loin de France, en entamant une carrière de portraitiste à l’Ile Bourbon.

Les premières années à La Réunion

Le 8 octobre 1831, Garreau épouse à Paris une jeune créole mauricienne, Louise Geneviève Berger19. La famille de celle-ci appartient à l’élite blanche de l’ancienne Ile de France : un grand-père chirurgien major, un père capitaine d’infanterie et une mère élevée par le gouverneur des Seychelles. Comme l’ensemble des colons, la famille devait être francophile, ce qui l’aura incitée à émigrer à Bourbon après l’annexion de Maurice par les Anglais en 1815 ; à Bourbon plutôt qu’en France, car c’est de cette île qu’est originaire la famille maternelle de la jeune femme20, et c’est là que vit et prospère une grande partie de ses membres : hommes de loi, négociants, entrepreneurs en batellerie, agent de change, lieutenant de vaisseau… En outre, la mère de Louise Berger, Catherine Geneviève Deschamps, est également domiciliée à Saint Denis.

L’année précédente, en février 1830, la jeune Louise s’était peut-être embarquée pour la France en même temps qu’une trentaine de personnes dont le docteur Ruben et les siens, amis de sa famille21. Sitôt mariés, les Garreau quittent la France et partent s’établir à l’île Bourbon au début de l’année 1832. Tout naturellement, ils s’installent d’abord à Sainte Suzanne, où résident plusieurs parents, sans doute chez l’oncle Alexis Malavois, qui hébergera plus tard leur enfant, ou chez les cousins Sigoyer22 dans la maison desquels un colon déclare les avoir rencontrés le 1eravril 1832 : « Je suis allé dîner chez Bruno [Sigoyer] (…). J’ai vu là Mr. et Mme Garau, ils m’ont paru de forts braves gens »23. Peu de temps après, le couple part vivre à Saint-Denis, rue Bourbon, où naît le 21 septembre 1832 son enfant, prénommé Alphonse Louis24.

À 40 ans, Garreau est un homme aisé : ses parents sont encore vivants, à Versailles, et ce n’est donc pas l’argent d’un héritage familial qui lui a permis de régler son voyage à La Réunion puis, en novembre 1833, d’acheter dans le centre-ville de Saint-Denis « un terrain avec maison principale (…) ayant 30 pieds de long sur 15 de large (…), avec un cabanon servant de logement aux noirs et diverses autres dépendances »25. Très rapidement, Garreau y fait élever de nouveaux bâtiments en remplacement de ceux qui existaient précédemment : une maison à étage en pierre, un pavillon servant de salle à manger avec varangue, une cuisine, une salle de bains, un lieu d’aisances, six chambres pour domestiques, deux loges et une écurie, un pigeonnier et une cave26.

Dans la colonie, les portraitistes peignant à l’huile sont très rares, et seul Jean Auguste Poussin en a fait son métier27. Il existe toutefois une clientèle potentielle parmi les propriétaires fonciers et les notables de l’administration et du commerce, que Garreau va pouvoir approcher par l’intermédiaire de la famille de son épouse, bien introduite dans la bourgeoisie locale.

L’artiste entretient d’excellentes relations avec sa belle-famille, à laquelle il rend visite régulièrement à Sainte-Suzanne et qu’il continuera à fréquenter même après la mort de sa femme. C’est ce qui explique que les noms de l’oncle Malavois et des cousins Maureau et Crémazy figurent sur les actes de naissance de son fils, de décès de sa femme et de son remariage en 1842 ; de même, lorsqu’il s’absente de Bourbon, son fils est-il confié à Malavois et, trente ans plus tard, c’est un petit cousin, René Maureau, qui fait partie des « amis bienveillants » chargés de la tutelle de l’enfant naturel qu’il laisse à sa mort, tandis qu’un autre membre de cette famille rachète ses tableaux à l’occasion de la vente à l’encan de ses biens. Peu de temps auparavant, Garreau avait exprimé le désir d’être enterré dans le caveau des cousins Crémazy, où reposaient sa première femme et son fils. Enfin, dans ses deux testaments successifs, le peintre fait preuve de générosité à l’égard de la marquise du Trévou, cousine de sa première femme mais qu’il considère comme sa « belle-sœur ».

Garreau n’emménage pas de suite dans la demeure qu’il a achetée en 1833, rue de la Geôle28. Il continue à partager son existence entre son domicile de la rue Bourbon, où meurt son épouse l’année suivante, et la maison de Malavois à Sainte-Suzanne29. C’est, par exemple, de Sainte-Suzanne que « Levavasseur était allé le matin à Saint Denis conduire ce pauvre Garot qui est très mal d’une inflammation avec ulcères au rectum par suite d’une dysenterie opiniâtre »30. De ces premières années passées à Bourbon, on sait peu d’autres choses : Garreau perd sa femme des suites d’une fausse couche, le 22 octobre 183431, puis son fils, cinq ans plus tard32.

Pendant un demi-siècle, jusqu’à sa mort en 1865, l’artiste s’est toujours défini comme un peintre d’Histoire. Pourtant, c’est surtout comme portraitiste qu’il sera connu à La Réunion. En effet, une peinture d’Histoire est un grand tableau représentant un sujet puisé dans les récits bibliques, mythologiques ou historiques, y compris des évènements contemporains d’importance nationale comme l’a été l’abolition de l’esclavage ; or, si l’on excepte l’allégorie peinte en 1849, on ne connaît aujourd’hui que huit toiles peintes par Garreau depuis qu’il s’est installé à Bourbon en 1832, et les huit sont des portraits : ceux d’un jeune homme33 et d’un enfant34 en 1836, de la mère du poète Leconte de Lisle35 et de son mari36 la même année, de M. Legras et de son épouse l’année suivante37, d’une jeune femme en 1839,38 et de Mme de Tourris en 185039.

Portrait de l’enfant Gilles-François Crestien

Musée Léon Dierx, Saint Denis de La Réunion

Garreau prend toujours pour modèles des blancs, ce qui est compréhensible de la part d’un peintre professionnel travaillant sur commande pour une clientèle aisée ; les personnages sont représentés en buste, dans des poses apprêtées, le visage peu expressif. Rien n’indique leur fonction ni leur milieu social, mis à part les vêtements qui dénotent leur richesse. Le traitement du fond se limite à un ton neutre, sans accessoires, à l’exception du portrait de Mme de Bragard dans lequel s’affirme une recherche de réalisme par le souci du détail (piton rocheux caractéristique du relief mauricien, pli du rideau, rose, éventail, accoudoirs et dossier).

Destinés à immortaliser le souvenir d’une personne, les portraits peints par Garreau n’ont pas pour finalité d’être réalistes en mettant en valeur un trait de caractère ou en suscitant une émotion ; loin d’être un « instantané » donnant du sujet une image individualisée, originale, le portrait se veut une représentation conventionnelle, stéréotypée, consistant pour le modèle à poser devant le peintre avec solennité dans ses plus beaux vêtements, sans la moindre évocation d’un environnement caractéristique ni la présence d’une main qui tiendrait un objet symbolique, livre, plume, jouet, instrument, mouchoir… En limitant le portrait à une fidèle représentation d’un visage impassible, Garreau satisfait ainsi le commanditaire du tableau, sacrifiant à la mode de posséder un objet de luxe qui soit aussi une manifestation de l’appartenance du sujet à une lignée de notables. C’est ce qui explique la similitude des portraits, à l’exception, répétons-le, de celui de Mme Autard : la même gravité, par exemple, dans l’expression de Gilles-François Crestien, un enfant de huit ans, et de Jean Marie Legras, vieillard de 55 ans40 ; le constat est identique entre les portraits de Mme Legras, âgée de 44 ans, et de Mme de Tourris, deux fois plus jeune.

Portrait de Jean Marie Legras

(Collection privée)

Portrait de Mme Legras

(Collection privée)

Mariée depuis 1814 au bourgeois Jean-Marie Legras, Anne-Françoise Olympe Elisabeth de Langlard pose dans une toilette luxueuse rappelant son origine aristocratique. Sa distinction est également soulignée par sa coiffure stricte et ses joues légèrement poudrées pour masquer son âge.

Les cernes, les rides autour du menton, les lèvres pincées et les cheveux plaqués sur les tempes donnent au visage de madame Leconte de Lisle, alors âgée de 36 ans, une impression d’âge avancé, de rigueur et de sévérité qui concorde avec sa réputation de femme conservatrice et pieuse41. L’austérité du vêtement sombre renforce cette impression, seulement tempérée par le soin apporté à la coiffure (rubans et dentelle) et par la guipure couvrant les épaules, dans un souci d’afficher le rang social de cette femme appartenant à une vieille famille créole. Son mari, Charles Leconte de Lisle, porte le costume sobre et soigné d’un notable. Son visage anguleux engoncé dans un cache-col, ce grand planteur de 49 ans, arrivé à Bourbon 20 ans plus tôt, affiche lui aussi une mine grave.

Anne de Lanux, mère du poète Leconte de Lisle

Bibliothèque de l’Arsenal, Paris

Charles Leconte de Lisle, père du poète

Bibliothèque de l’Arsenal, Paris

Peu de temps après, le 11 mars 1837, le fils aîné du couple Leconte de Lisle - le futur « prince des poètes » - quittait l’île Bourbon pour entreprendre des études de droit à Rennes, laissant son père affligé : « J’ai beau chercher à me faire une raison de son absence, quand un souvenir me revient, et il me revient souvent, mes yeux se mouillent »42. Cette affection d’un père pour son enfant et l’ambition de lui voir faire une brillante carrière de magistrat ont, vraisemblablement, incité Leconte de Lisle à passer commande à Garreau d’un troisième portrait, celui de son fils. Plusieurs indices laissent à penser que ce tableau pourrait être le portrait d’un jeune homme exposé au musée Dierx : l’année de réalisation de l’œuvre (1836), la concordance d’âge (le poète avait alors 18 ans), les dimensions identiques de cette toile avec celles représentant Charles Leconte de Lisle et sa femme, au demeurant différentes de celles des autres toiles de Garreau, et certaines similitudes avec le portrait du père du poète dans la facture de la toile. Si le fond monochrome n’est pas spécifique à ces deux tableaux, en revanche le costume des deux personnages est assez semblable : chemise blanche sous un manteau noir, bouton visible sur le plastron, cache-col noir d’où ressort l’encolure. Sur un portrait peint quelques années plus tard par Millet, on retrouve le goût du jeune Leconte de Lisle pour le port d’un cache-col et une certaine similitude dans la coiffure43. Par la suite, le poète apparaîtra avec une encolure semblable sur plusieurs toiles et photos.

Portrait d’un jeune homme

Musée Léon Dierx

Leconte de Lisle par Jean François Millet

National Gallery of Art de Washington

Mme Nas de Tourris

Collection privée

Quoique réalisé plus de dix ans après les toiles précédentes, ce tableau d’Augustine Bussy de Saint Romain offre beaucoup de similitudes avec les autres portraits peints par Garreau (pose, regard, fond). La jeune femme, alors âgée de 21 ans, a épousé son cousin Victor de Nas de Tourris, avoué à Saint Denis et ami de l’artiste, au chevet duquel il se rendra le jour de sa mort. Le tableau a peut-être été réalisé à l’occasion du mariage du couple, célébré à Saint Denis le 7 février1850.

Portrait supposé de Mme Autard de Bragard

Collection privée

Dans cette autre toile de style classique, Garreau a cherché à représenter la grâce féminine, empreinte d’une certaine fragilité, associée à la délicatesse et la fraîcheur d’une rose ; pour cela, il brosse dans un décor intemporel le portrait d’une jeune femme au visage à l’ovale parfait, le regard doux, les cheveux bouclés, le cou long et fin, le teint laiteux, les doigts effilés, la taille svelte ; l’éclat de la beauté du modèle se passe de tout artifice : ni bijoux ni maquillage, et une robe de couleur terne. Ce tableau peint en 1839 pourrait représenter Emeline de Carcenac, épouse Autard de Bragard, comme on peut le supposer en le comparant avec d’autres portraits connus de celle-ci ; dans ce cas, la toile aura été exécutée à Maurice car cette année-là, la jeune femme ne s’est pas éloignée de ses domiciles de Port-Louis et Pamplemousses. Garreau a pu séjourner à Maurice entre janvier 1838 et février 184044, mettant à profit les contacts que sa belle-famille avait gardés avec des notables de l’ancienne Île de France, pour qui il était de bon ton de se faire représenter en peinture, ce qui explique que le portrait soit alors le genre pictural à la mode45.

C’est le cas pour Gustave Adolphe Autard de Bragard, avocat et propriétaire d’un domaine sucrier à Maurice, qui avait peut-être connu Garreau et sa femme lorsqu’il poursuivait ses études de droit à Paris46. Il a pu inviter l’artiste chez lui et lui passer commande de ce portrait de son épouse Emeline, âgée de 22 ans, tout comme il demanda à Charles Baudelaire de composer un poème dédié à sa femme lorsqu’il reçut l’écrivain dans sa propriété, deux ans plus tard47.

Mme Autard de Bragard (peintre et date inconnus)

Collection privée

En l’absence de son père, le fils de Garreau est élevé par son grand-oncle Malavois. Lorsque meurt son enfant, le 6 décembre 1839, le peintre est peut-être toujours à Maurice, ce qui explique que ce ne soit pas lui qui fasse la déclaration de décès à la mairie de Sainte-Suzanne48. En apprenant la mort de son fils, il sera rentré précipitamment à Bourbon, où il est recensé deux mois plus tard.

Garreau, maître d’esclaves

Le 3 février 1842, c’est un homme mûr et aisé qui, à cinquante ans, se remarie à Saint-Denis49. Garreau épouse une jeune créole, de 24 ans sa cadette, avec laquelle il vivait déjà un peu avant leur union (ils auront un enfant mort-né le 7 septembre suivant50). Sa femme, Françoise Dauphine (familièrement prénommée Zénaïde) Ruben de Couder, est née le 27 septembre 1816 à Saint Denis ; c’est la sœur d’un avocat et la fille d’un médecin de la ville qui s’installera par la suite à Sainte-Suzanne. Le docteur Ruben était depuis très longtemps en affaires avec Sigoyer, cousin de la première femme de Garreau, et les deux familles se fréquentaient de longue date51. En 1830, le docteur partit provisoirement en France avec son épouse, originaire de la Gironde, et leur fille.

Zénaïde Garreau meurt le 19 novembre 185252, peut-être des suites d’une épidémie de variole qui vient de s’achever après avoir décimé plus de 700 dionysiens. Au cours de dix années de vie commune, le couple n’a pas de descendance et habite en permanence rue de la Bourdonnais et non pas dans les hauts de la Rivière, où Garreau a acheté en janvier 1845 une seconde maison avec jardin et dépendances53. Son ascension sociale est également perceptible au fait que, lors des recensements successifs, il se déclare non plus peintre mais rentier, en 1844 et 1845, ou propriétaire, de 1846 à 184854. Il possède désormais un cheval pour ses déplacements et, depuis 1837 ou peut-être même avant, il est devenu propriétaire d’esclaves.

Professions exercées par les esclaves de Garreau

|

1er janvier |

1838 |

1840 |

1843 |

1844 |

1845 |

1846 |

1847 |

1848 |

|

Maçon |

1 |

4 |

4 |

2 |

2 |

2 |

2 |

2 |

|

Menuisier |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

||

|

Peintre |

1 |

1 |

||||||

|

Domestique |

2 |

2 |

2 |

4 |

4 |

5 |

5 |

5 |

|

Lavandière |

4 |

4 |

4 |

|||||

|

Couturière |

1 |

1 |

1 |

|||||

|

Cuisinier |

1 |

|||||||

|

Indéterminé |

1 |

|||||||

|

Enfant |

2 |

2 |

3 |

9 |

11 |

11 |

Cette liste des professions exercées par certains esclaves amène quelques remarques. La moitié d’entre eux sont acquis en 1845, juste après l’achat de la maison de la Colline, vaste habitation comportant des dépendances où loger et occuper la main d’œuvre, notamment les nombreux enfants, même si, n’étant ni planteur ni entrepreneur, Garreau a des besoins en personnel d’autant plus limités qu’il vit seul avec sa femme. Il est hors de doute qu’il ait acquis de nouveaux esclaves dans le but de spéculer, à l’égal d’autres citadins, par exemple son client Charles Leconte de Lisle qui, à Saint-Paul, « avait aliéné une partie de ses terres pour acheter un grand nombre de noirs, qu’il louait à des voisins, et en avait ”dressé” quelques-uns à des métiers, ce qui augmentait leur valeur »55.

|

Année |

1837 |

1838 |

1840 |

1843 |

1844 |

1845 |

1846 |

1847 |

1848 |

|

Nombre d’esclaves |

5 |

5 |

7 |

10 |

9 |

10 |

22 |

24 |

26 |

L’emploi de quatre lavandières s’explique logiquement par la proximité de la rivière Saint-Denis ; depuis la propriété de leur maître, au bas de laquelle coule le cours d’eau, ces esclaves devaient laver et repasser le linge de clients de la ville. De même, les maçons devaient-ils être placés quotidiennement chez des particuliers, le temps d’un chantier. D’autres esclaves, notamment les enfants âgés de six à dix ans, étaient peut-être employés à l’entretien de la basse-cour et du verger aménagés sur le terrain de la Colline, quand ils n’étaient pas loués56. Lorsqu’en 1838 ou 1839 Garreau achète Michel, un esclave créole de vingt-six ans, recensé comme peintre, c’est sans doute avec l’intention de lui confier la finition de certains tableaux ou, pour le moins, la préparation du matériel de peinture, notamment les couleurs, les cadres et les toiles. Mais le maître n’a pas longtemps été satisfait de cet esclave, un temps marron, puisqu’il s’en sépare en 1843, après avoir acquis un autre créole du même âge. Ce dernier, nommé Julien, est spécialisé en menuiserie et à ce titre peut-être chargé de l’encadrement des tableaux, travail délicat car les cadres doivent être ciselés et gravés avec soin57. Vingt-deux ans plus tard, le peintre couchera sur son testament ce « cafre à mon service » : en reconnaissance pour sa fidélité et sa collaboration au travail de l’artiste ?

Alors que l’esclavage vit ses derniers moments à Bourbon, l’attitude de Garreau, consistant à acheter plusieurs femmes avec leurs enfants en bas âge, est pour le moins curieuse. A-t-il voulu spéculer, dans la perspective d’une raréfaction du nombre d’esclaves consécutive à l’arrêt de la traite et à la multiplication des affranchissements ? C’est l’hypothèse la plus plausible pour cet homme qui, à partir de 1844, met en avant sa qualité de « rentier » et de « propriétaire » sur les formulaires de recensement, et non plus sa profession de peintre. Quoique peu vraisemblable, on ne peut toutefois pas écarter l’éventualité d’un Garreau humaniste, adepte des Lumières, incité à acheter des femmes et des enfants afin de leur offrir un sort plus enviable que celui qui pouvait les attendre chez un autre maître ; le fait qu’il possédât chez lui dix-neuf volumes des œuvres de Rousseau peut laisser supposer qu’il s’agissait en effet d’un esprit éclairé. Mais cela n’en fait pas pour autant un abolitionniste ! Non seulement il n’a affranchi aucun de ses esclaves58, mais il a régulièrement averti les autorités, conformément à la règlementation59, du marronnage d’un de ses maçons, en fuite de février 1840 jusqu’à décembre 1848 ; de plus, au fil des années, le maître revend une partie de sa main d’œuvre servile, sans que ce soit par besoin d’argent car dans le même temps il achète d’autres esclaves.

En 1848, l’abolition de l’esclavage n’a pas dû affecter outre mesure Garreau puisqu’une indemnité lui sera versée pour ses vingt-six affranchis, quel que soit leur âge ; ainsi, chacun des trois enfants nés chez lui en 1845-1846 lui rapportera l’équivalent de quatre années de salaire ! Sans compter l’obligation faite aux nouveaux libres de continuer à travailler pour leur ancien maître. C’est d’ailleurs ce que fera l’un de ses affranchis, le menuisier Julien, qui restera à son service et que Garreau continuera à nommer par son seul prénom, faisant fi de sa nouvelle identité après l’abolition60.

Comme tous les colons de l’île, Garreau a dû être rassuré par les décisions prises à la fin de 1848 par l’envoyé du gouvernement provisoire, le Commissaire général Sarda Garriga, cet « homme providentiel » comme le qualifia le gros planteur Charles Desbassyns. C’est ce qui explique qu’en réalisant un tableau évoquant l’abolition de l’esclavage à La Réunion, le 20 décembre 1848, Garreau ait insisté sur les notions d’ordre, de travail, de continuité, avancées par Sarda Garriga, bien davantage que sur l’idée de libération. À la différence, par exemple, de François-Auguste Biard, autre artiste ayant abordé la même année ce thème dans une peinture romantique61 : pour Biard, qui n’est pas un ancien maître, la fin de l’esclavage signifie l’émergence d’une société nouvelle, ce qui l’amène à mettre l’accent sur des chaînes brisées, sur la fraternité et l’euphorie d’hommes enfin libres.

L’allégorie de l’abolition de l’esclavage

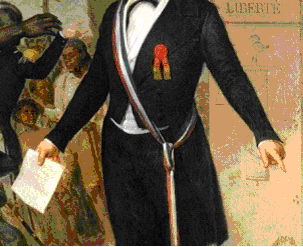

Réalisée en 1849 à Saint-Denis, cette peinture d’Histoire n’est pas à proprement parler une allégorie de l’abolition de l’esclavage, comme on l’a intitulée plus tard62, car le propos n’est pas de représenter une idée abstraite en recourant à une image symbolique. Il s’agit plutôt d’évoquer, à travers une représentation héroïque de la proclamation du décret du 27 avril 184863, l’état d’esprit qui régnait à La Réunion64 à la veille de l’émancipation.

La toile se réfère à la tournée de propagande réalisée par le Commissaire général de la République, entre le 13 novembre et le 7 décembre, juste avant de proclamer officiellement l’abolition de l’esclavage à La Réunion. Cette visite dans les douze communes de l’île n’est pas tant destinée à rassurer les colons à propos d’une indemnisation pécuniaire, promise le 17 octobre, qu’à convaincre les 62 000 esclaves qu’une fois affranchis ils devront rester travailler chez leurs anciens maîtres, comme le stipule un arrêté pris par Sarda Garriga le 24 octobre :

Considérant que la liberté ne peut subsister sans le travail, que le travail est obligatoire pour tous (…), les personnes non libres seront tenues de se pourvoir d’engagements de travail d’ici au 20 décembre prochain. (…) Le défaut de livret, de la part des gens de travail et domestiques, donnera lieu contre eux à une présomption de vagabondage ; en conséquence, ils pourront être poursuivis.

Selon un biographe du commissaire65, c’est à Sainte-Rose que Garreau aurait rencontré Sarda Garriga. Une affirmation non justifiée par son auteur et qui repose peut-être sur une note manuscrite accompagnant une lithographie de Potémont, indiquant qu’« à Sainte Rose, il [Sarda Garriga] sera croqué par un artiste qui n’est pas venu de France pour faire la caricature »66 ; mais rien ne permet de dire qu’il s’agisse de Garreau plutôt que de Roussin par exemple, ou des Grimaud père et fils. La rencontre a pu tout aussi bien se dérouler à Sainte-Suzanne, où Garreau avait coutume de se rendre, ou encore à Saint-Denis, comme le suggère le détail de la montagne à l’arrière-plan de la toile67. Toutefois, la présence d’une cheminée d’usine à sucre au second plan ne coïncide pas avec les alentours de la place du gouvernement tels que les ont dépeints d’autres artistes68.

La scène représente le Commissaire général s’adressant à un groupe d’esclaves, et illustre parfaitement la description qu’en donne un témoin, Volsy Focard :

Dans chaque commune où il arrivait, il prêchait aux noirs le travail, la tranquillité et la soumission. (…) Des milliers d’individus, dont la figure aussi bien que le langage lui étaient étrangers, venaient embrasser ses mains, s’atteler à sa voiture, mêlaient son nom à d’immenses acclamations d’allégresse69.

Sarda Garriga a lui-même décrit ce type de rencontre avec les futurs affranchis : « Partout ma présence a excité l’enthousiasme des noirs, qui se sont portés en grand nombre à ma rencontre. (…) Tous les noirs du quartier (…) sont réunis sur la principale place (…). Partout, les noirs manifestent les meilleurs sentiments »70.

On note également une grande similitude entre l’aspect physique du personnage peint par Garreau et les descriptions faites par les contemporains :

Un homme aux larges épaules (…), le regard brillant de ses yeux, sous des sourcils prononcés, la physionomie énergique, les cheveux bouclés tombant sur le cou. Il portait un habit noir, boutonné sur un gilet blanc dont les revers révolutionnaires s’étalaient en éventail sur sa poitrine. (…) Une écharpe tricolore passée en sautoir ; à la boutonnière, le chou ponceau des représentants du peuple71.

Quant aux traits du visage, ils coïncident parfaitement avec ceux du Commissaire dans des lithographies de l’époque72.

La fidélité de la reconstitution de la scène se note également à la présence, au second plan, d’un autre représentant de la République, reconnaissable à son épée d’apparat ; il s’agit selon toute vraisemblance d’Auguste Brunet, le directeur de l’Intérieur qui accompagnait Sarda Garriga dans sa tournée à travers l’île, et non pas du procureur Massot, également présent mais dont le visage empâté, si l’on se réfère à une lithographie de Roussin, ne ressemble pas du tout à l’homme peint par Garreau73 ; quant au troisième haut fonctionnaire en poste dans l’île, le commandant militaire de Barolet, il n’avait pas pris part au voyage.

En revanche, le peintre ne s’est pas attaché à reproduire fidèlement le lieu où se serait déroulée la scène, puisque aucun bâtiment ni paysage n’est détaillé. Le monument en l’honneur de la République ne permet pas non plus de localiser l’évènement car il est, selon toute vraisemblance, sorti de l’imagination de l’artiste ; en effet, si le nouveau régime a bien été proclamé à Bourbon le 9 juin 1848, l’assemblée générale des délégués des communes pas plus que le gouverneur Graëb ne lui ont manifesté d’adhésion jusqu’à l’arrivée de Sarda Garriga, le 14 octobre. Ce monument ainsi que d’autres éléments symboliques introduits dans le décor sont traités avec réalisme, et concourent à donner à l’œuvre son caractère allégorique. La composition du tableau est en effet hautement symbolique. On peut diviser la toile en trois parties, selon le schéma suivant :

|

La Réunion traditionnelle |

La République |

La Réunion nouvelle |

|

Montagne Bananier Esclaves |

Marianne Devise Sarda Garriga |

Industrie Travail |

Sarda Garriga apparaît comme l’intermédiaire entre deux mondes opposés, la position de ses bras permettant le passage de l’ancien régime à la modernité. Une main tient le décret d’émancipation, mais ce texte ne saurait à lui seul libérer les esclaves ; c’est pourquoi l’autre main indique aux affranchis le moyen d’accéder à la liberté absolue, car « la liberté élève le travail à la hauteur du devoir », « la liberté ne peut subsister sans le travail »74.

L’évocation du travail est figurée par les outils traditionnels utilisés par les esclaves sur les plantations ainsi que par un engrenage de machine à vapeur et un foyer de forge75. Tradition et modernité dans la production s’observent également à travers la coexistence d’un rucher, dont les abeilles s’affairent à l’extérieur, et d’une cheminée d’usine à sucre dont la fumée témoigne de l’activité.

D’autres symboles émaillent le tableau : le bananier et son régime de fruits, évoquant tout à la fois la fertilité de la terre et l’arbre de la liberté communément planté en France pour commémorer la proclamation de la République ; le faisceau de licteur et la couronne de laurier, allusion à la Rome antique qui sut être généreuse en octroyant la citoyenneté aux pérégrins des provinces ; les insignes de la République, que ce soit le buste de Marianne, la devise nationale, dont seul le mot « liberté » apparaît mais qui est complétée par la balance de l’égalité, ou encore l’écharpe tricolore et le ruban rouge, attributs du représentant de l’État.

En revanche, aucun objet rappelant l’esclavage ne figure sur la toile : pas de « chabouc »76 abandonné sur les marches, ni de chaîne ou de collier. Garreau, ancien propriétaire d’esclaves, choisit de ne pas s’attarder sur les méfaits de la servitude, préférant insister sur les bienfaits de la République et la continuité du travail. On saisit bien là toute la différence avec l’allégorie réalisée la même année par le peintre Biard : ce dernier n’a jamais possédé d’esclaves et n’a donc aucune honte à évoquer la fin d’un calvaire en présentant des chaînes brisées et l’euphorie des nouveaux affranchis.

De même, à la différence des esclaves antillais, représentés très peu vêtus, l’aspect des Noirs peints par Garreau laisse entendre qu’ils ne sont pas malheureux, n’étant ni diminués physiquement ni mal habillés. C’est que le tableau est une évocation de l’esclavage tel que le peintre l’a connu en ville, là où la condition servile était moins dure que sur les plantations, et du coup il peut apparaître, sinon comme un plaidoyer pro domo pour une société révolue, du moins comme un témoignage à décharge.

Garreau s’est attaché à donner à tous les personnages de sa toile des attitudes symboliques. Le commissaire général domine les esclaves en étant placé au centre de la composition, juché sur une marche d’escalier ; il est lui-même dominé par la République, dont les principes sont clairement indiqués et à laquelle il obéit en apportant le décret d’émancipation. Bien campé sur ses jambes écartées, le corps cambré et le visage légèrement levé, Sarda Garriga exprime l’autorité et l’énergie ; son doigt pointé vers les outils indique également l’exigence d’être obéi.

Détail de l’allégorie de l’abolition de l’esclavage

L’absence de sourire chez tous les personnages traduit la gravité du moment : pas de liesse pour fêter la délivrance, mais la perspective d’une poursuite du travail alors même que « beaucoup de propriétaires ne pourront peut-être payer le salaire convenu qu’après la récolte. Vous attendrez ce moment avec patience »77.

Le fait que le commissaire soit au contact direct des esclaves tendrait à prouver que le rassemblement est pacifique, qu’une confiance réciproque s’est établie, comme le note d’ailleurs Sarda Garriga dans un rapport : « Partout les noirs manifestent les meilleurs sentiments (…). Tous m’appellent leur père ». En lui offrant son enfant, la femme ne fait-elle pas de lui le « père » des affranchis, le « papa Sarda » de tous ces nouveaux libres ? Les regards des esclaves traduisent la gratitude ou l’admiration chez la femme et une attention soutenue tout autant que le respect chez les hommes, confirmant l’impression ressentie par le Commissaire général, pour qui « les noirs écoutent mes allocutions avec une religieuse attention ». Leur déférence est également perceptible à leurs têtes découvertes, tandis que dans le regard des enfants se lit leur considération pour Sarda Garriga. L’esclave représenté de profil semble vouloir intervenir, ce qui suppose à la fois la liberté d’expression et l’intérêt suscité par le discours du représentant de la République, lequel considère que « les noirs comprennent bien [mes allocutions] et en paraissent très touchés. Je suis interrompu souvent par des paroles qui prouvent que je suis bien compris »78.

L’aspect et l’attitude de la femme sont également très symboliques : ils expriment la soumission, la fascination et l’espérance ; sa poitrine a demi dénudée évoque tout à la fois la maternité et l’absence d’entrave. Son nouveau-né, placé en avant du groupe, n’aura jamais appartenu à la société esclavagiste ; porté sur les fonts baptismaux de la République où officie Sarda Garriga, il constitue le trait d’union entre le monde de la servitude et celui de l’émancipation, et symbolise par là même le devenir de l’île. La présence de cette femme amplifie l’émotion qui se dégage de la scène ; son aspect (vêtement, poitrine), son geste du bras et la force du symbole font penser à une des Romaines de L’intervention des Sabines de David. Là aussi, la femme interfère dans l’univers masculin sans pour autant faire partie de ce monde.

La position des bras est intéressante et n’est pas sans rappeler l’importance qu’ils occupent dans un autre tableau de David, le « Serment des Horaces », que Garreau a sûrement pu observer à Paris quand il étudiait aux Beaux-Arts79. Si le bras à demi plié de la femme évoque l’offrande faite à la République et celui du fonctionnaire indique au public vers qui porter son attention, le bras tendu du commissaire général exprime un impératif. Il est le vecteur du travail :

Peut-être est-ce d’ailleurs contre cette exigence de travail que se dresse le bras de l’esclave représenté de profil au premier plan.

Détail de l’allégorie de l’abolition de l’esclavage

Son bras n’est pas tendu dans un geste menaçant ou au contraire d’approbation enthousiaste, mais, à peine fléchi, semble revendicatif ; associé à un visage levé et un regard déterminé, il évoque une attitude contestataire, celle d’un homme qui n’approuve pas la perspective de rester attaché au travail de la terre et dont la main aux doigts ouverts s’apprête à le faire savoir en agrippant l’orateur, en l’apostrophant ou en réclamant la parole. Pourquoi cette « fausse note » dans une scène de consensus apparent ? Lorsque Garreau réalise cette toile, en 1849, il sait que les nouveaux affranchis n’ont guère suivi la directive de Sarda Garriga leur enjoignant de poursuivre le travail chez leurs anciens maîtres80. Le 17 février, le Commissaire général exprime ouvertement sa déception à ce propos :

Je ne suis pas content de vous (…). Beaucoup d’entre vous ont abandonné lâchement les travaux de la grande culture. Vous n’avez pas écouté mes conseils.

À l’égal des autres colons, Garreau partage cette déception, ce qui l’amène à insister dans son tableau sur cet aspect du contrat social que Sarda Garriga avait voulu passer avec les esclaves au cours de sa tournée à travers l’île, lorsqu’il s’attachait « à leur expliquer que la liberté ne peut se passer de l’ordre et du travail ; que le titre de citoyen impose des obligations (…). Tous promettent de suivre mes conseils »81. En 1849, le « papa Sarda » est devenu un père fouettard qui cherche à imposer coûte que coûte un livret aux affranchis et ouvre des ateliers de discipline au nom de la liberté, de l’ordre et du travail82. Ce sont ces mêmes valeurs qui se dégagent du tableau de Garreau, mais le peintre a voulu montrer, à travers ce geste contestataire d’un esclave, qu’avant même le 20 décembre 1848 s’esquissait une opposition des futurs affranchis à ce qui pouvait leur sembler un marché de dupes et une remise en cause de la plénitude de leur émancipation. À peine connu, ce dévoiement de la volonté émancipatrice de la République avait d’ailleurs provoqué une tentative de soulèvement à Saint-Paul où, le 29 octobre, des

citoyens libres tenaient à un groupe nombreux de noirs réunis dans la rue des discours les plus coupables, ils les excitaient à ne pas se conformer aux prescriptions de votre arrêté, et ils s’efforçaient de leur montrer, dans l’obligation si légitime du travail, un nouvel esclavage aussi lourd que celui dont ils allaient sortir. Sous l’emprise de ces paroles, l’agitation la plus vive s’emparait de tous les esprits à Saint Paul83.

Au même moment, à Sainte-Marie, Saint-Joseph et Saint-Leu, les futurs affranchis hésitaient à s’engager à poursuivre le travail chez leur maître, « répondant aux offres en disant qu’ils verront, que rien ne presse, qu’ils se réservent le temps de réfléchir ». À Saint-Denis, le 19 décembre, à l’issue d’une manifestation sur le Barachois, des Noirs jettent dans l’océan un drapeau rouge et des objets symbolisant l’esclavage. Craignant des désordres à l’occasion de la cérémonie officielle, le 20 décembre, le Commissaire de la République fait fermer le lycée et envisage d’en faire autant avec les cantines de la ville84.

Le tableau de Garreau rend compte de cette tension existant au moment de l’abolition de l’esclavage à La Réunion, ce qui en fait une œuvre originale, se démarquant de toutes les autres représentations contemporaines, que ce soit la peinture d’Histoire de Biard ou des allégories comme celle de Nicolas Gosse85.Le souci d’exactitude qui anime le peintre, témoin de l’évènement qu’il rapporte, donne à sa toile une valeur historique toute particulière : si, au premier abord, on peut y voir une scène idyllique entre le Commissaire de la République et les hommes à qui il annonce leur émancipation, une observation plus fine du tableau aboutit à une conclusion toute différente.

La gravité des regards évoque non seulement la solennité du moment mais aussi la perplexité des esprits ou même le désenchantement du public, occasionnant sans doute un flottement au sein de l’assistance, ce qui amène le fonctionnaire du second plan à tourner le dos au Commissaire pour s’adresser à la foule et lui demander d’écouter l’orateur. Quant à Sarda Garriga, c’est sans la moindre aménité qu’il fait face à l’esclave qui l’apostrophe : le torse bombé, le visage austère, le regard déterminé et le geste impératif de l’index sont sans équivoque. Le décret du 24 octobre, relatif à la poursuite du travail sur les plantations, passe mal auprès de la population servile et amène le Commissaire à faire preuve de fermeté face à une multitude que les symboles de la République, pas plus que les costumes de ses représentants, ne suffisent à impressionner et convaincre.

En dehors de toute considération d’ordre esthétique, ce qui fait l’intérêt et l’importance de ce tableau c’est qu’il décrit une situation par ailleurs peu évoquée. En effet, hormis quelques dessins de Potémont86 et un rapport du procureur de la République, les témoignages de l’époque soit parlent d’une émancipation sans accroc (par exemple, les déclarations de Volsy Focard et de Sarda Garriga), soit évitent d’y faire allusion, notamment Roussin, peintre pourtant habitué à représenter des scènes de vie à La Réunion. La même discrétion se constate chez les artistes, en France comme dans les autres colonies, et semble donner raison à un critique d’art pour qui l’abolition de l’esclavage est

un sujet plus beau moralement qu’agréable à peindre (…). Mais ces nègres, auxquels on a eu raison sans doute de rendre la liberté, figureront toujours mal comme personnages principaux d’un tableau87.

Garreau, lui non plus, ne fait pas des Noirs les protagonistes essentiels de sa toile. Disciple de David88, il est à la recherche d’une idole et d’un bouleversement de la société à représenter, et ce sont donc Sarda Garriga et la fin de l’esclavage qu’il a retenus. Le tableau présente d’ailleurs certaines analogies avec le Serment des Horaces : le thème de l’allégeance à la République et à la Patrie, l’importance des bras tendus, le fond indéfini et les personnages décentrés, ou encore le choix délibéré de décrire la situation précédant un évènement essentiel, en l’occurrence avant le 20 décembre 1848.

L’allégorie de l’abolition de l’esclavage est un tableau de facture néo-classique incontestable. Garreau a retenu de David et Gros la préférence pour la peinture d’Histoire mettant en scène un temps fort de l’actualité récente, traité avec simplicité, sans artifices : des lignes claires, un coloris sobre, des personnages et des paysages immobiles, un premier plan suffisant pour une bonne compréhension d’un message direct, facilement assimilable, consistant à émouvoir la moralité du public à travers l’exaltation de la vertu, du don de soi au service de la Patrie et de la République. En ce sens,

cette toile est l’un des premiers exemples de réalisation d’une iconographie républicaine qui érige en symbole non plus seulement des idées et principes mais les journées et évènements qui accompagnèrent l’avènement de la Deuxième République89.

Du néo-classicisme, Garreau a également adopté l’exigence d’une composition empreinte de rationnel, d’équilibre (à l’opposé de l’imaginaire et du paroxysme des peintres romantiques) et de laquelle se dégagent une simplicité, une sévérité et une froideur contraires au baroque. L’impression de tension est obtenue par une composition binaire, une dichotomie dans le tableau, construit autour de deux groupes : le public à gauche, et le héros au centre. Une distinction s’établit entre les personnages, selon les lignes directrices : correspondant aux corps debout et aux bras tendus, les lignes prédominantes sont des droites chez les hommes, traduisant la force et la détermination ; en revanche, on retrouve des lignes sinueuses chez la femme, par ailleurs située sous la médiane horizontale, ce qui indique l’infériorité mais aussi la féminité et la douceur. De même s’établit un équilibre dans la composition verticale du tableau, selon la règle des tiers : dans la partie de gauche, le public, à droite le travail, et au centre la République. Le regard se porte automatiquement sur le « tiers central », plus précisément sur le visage du représentant de l’État et le décret qu’il brandit, car c’est là que se situe le point de fuite du tableau, vers lequel convergent les bras tendus et les regards. Du coup, la lecture du tableau, se faisant naturellement de gauche à droite, suit l’ordre chronologique dans lequel s’est déroulé l’évènement : l’ancienne société esclavagiste, mise à bas par l’intervention de la République, laisse place à la modernité.

En contrepoint des lignes droites verticales que constituent les hommes, la cheminée et le piédestal, l’horizontalité des marches d’escalier et du socle de la statue donnent un équilibre à la composition. Une nouvelle division est apportée au sein du tableau par la couleur, de façon à accentuer la différence fondamentale existant entre la société esclavagiste et le nouveau régime : les sujets, aussi bien les hommes que les objets ou l’arbre, sont traités par des couleurs chaudes qui donnent à l’ensemble un coloris terne, à l’exception du personnage central, dont les couleurs éclatantes symbolisent la force et le prestige. La blancheur de sa peau, de sa chemise et de la feuille de papier, fait référence à la pureté et renvoie à la mission que lui a confiée la République, tandis que le rouge de la cocarde exprime la puissance et le noir du costume la solennité. L’éclairage, plus diffus sur le reste de la scène, met également en valeur le personnage central, placé face à la lumière et captant davantage de clarté ; il en est de même pour le texte du décret, se détachant sur le fond brunâtre. À gauche, l’esclave contestataire se distingue également de la masse par ses vêtements très clairs, quoique moins éclatants que ceux de Sarda Garriga, ce qui suffit à en faire également un protagoniste essentiel de la scène, toutefois moindre que son vis à vis.

La réalisation du tableau

Garreau a peint l’allégorie de l’abolition de l’esclavage à Saint-Denis, dans l’atelier qu’il s’est aménagé à l’intérieur d’un pavillon isolé dans le jardin de sa résidence, rue Labourdonnais. Son atelier renferme des chevalets en bois de natte, des palettes et boîtes de peinture, de nombreux flacons de couleurs et des cadres en bois de différentes tailles90. La peinture à l’huile, qu’il est l’un des premiers à pratiquer dans l’île, nécessite des préparatifs car il n’existe pas de magasin spécialisé à même de fournir les produits déjà prêts. C’est ce qui explique la présence dans son atelier d’un marbre servant à broyer les pigments, deux centaines de flacons contenant des couleurs, des rouleaux de toile mesurant un mètre de large, et une grande quantité de baguettes et de cadres, en bois brut ou dorés, avec ou sans verre. Rien n’indique que Garreau ait confié à un esclave le soin de peindre ou d’achever des tableaux ; en revanche, un domestique a sans doute été chargé de préparer les châssis en bois, d’y fixer la toile et de confectionner les couleurs à partir de pigments minéraux et végétaux.

Le peintre effectue des esquisses sur papier et conserve dans des cartons des études, un cahier de modèles ainsi que des plans et croquis réalisés au crayon. Parmi ces croquis figurent peut-être des visages d’esclaves dessinés avant 1849 et que l’artiste ressortira pour s’en inspirer au moment de réaliser son tableau. C’est ainsi que les trois hommes noirs pourraient être Julien, Eugène et Antoine, esclaves de Garreau, respectivement âgés de 30, 21 et 18 ans en 1848. On notera que le peintre, qui ne possédait aucun esclave mâle âgé, n’a fait figurer aucun vieillard sur la toile ; en revanche, les enfants y sont nombreux (au moins cinq, soit autant que les adultes noirs) comme ils l’étaient à la veille de l’abolition parmi le personnel appartenant à Garreau : 11 enfants pour 15 adultes. Quant à la femme mulâtre figurant sur le tableau, il pourrait s’agir d’Estelle, une esclave « rouge » d’origine « malaise », lavandière âgée de 22 ans lorsque Garreau l’achète en 184591, et mère d’une enfant née l’année suivante, qui figure peut-être elle aussi sur la toile92.

Pour peindre ses personnages, Garreau a pu aussi se référer à trois modèles en plâtre qui trônent dans son atelier, et trouver une inspiration dans l’observation d’œuvres de ses contemporains. L’artiste possède vingt-quatre volumes de l’Illustration, magazine dans lequel paraissent, à partir de 1843, des comptes rendus d’expositions que le peintre n’a pu voir s’il n’est jamais retourné en France ; on y trouve par exemple, fin 1847, un reportage sur la Société des Artistes à Paris accompagné de la reproduction de tableaux de Géricault93. Garreau a également en sa possession un grand carton et plusieurs albums contenant des lithographies provenant peut-être de France, qui ont pu l’éclairer sur les tendances artistiques de son temps. Par ailleurs, il a pu apprécier des œuvres d’art détenues par certains colons à leur domicile, par exemple celles qui seront présentées plus tard au public, lors des expositions de 1855 et 1864. Il existe en effet dans l’île quelques notables amateurs de peinture, regroupés au sein de la Société des Sciences et des Arts, parmi lesquels plusieurs familiers de Garreau : son beau-frère Antoine Ruben de Couder et son cousin Pascal Crémazy, entre autres, ou encore Nas de Tourris, qui possède notamment un portrait de Napoléon par David, et Christol de Sigoyer, détenteur d’un album de dessins de Rome réalisés par Michallon, ancien condisciple de Garreau dans l’atelier de David. En revanche, il n’existe pas encore de musée à La Réunion et ce n’est que quelques années plus tard, sous Napoléon III, que le gouvernement prendra l’habitude d’acheter des œuvres d’art et d’en faire profiter la colonie.

Si La Réunion compte quelques collectionneurs avertis, elle possède aussi plusieurs artistes peintres, amateurs ou professionnels, avec qui Garreau a pu échanger des connaissances, partager des avis, comparer des points de vue, et ce avec d’autant plus de profit que certains sont en relation avec Paris94. L’exposition de juin 1864 à Saint-Denis donne une idée de l’importance de la peinture à La Réunion à cette époque : vingt artistes y présentent 74 travaux (aquarelles, dessins à la mine de plomb, au crayon, lavis, sépia, dessins à la plume, pastels, peinture à l’huile) auxquels s’ajoutent 71 autres œuvres d’art, venues de France. D’autre part, les productions locales ne restent pas toujours « confidentielles : Potémont expose une « Danse des noirs sur la place du gouvernement » à l’Hôtel de ville de Saint-Denis, Roussin offre le portrait d’un dignitaire franc-maçon à la loge « l’Amitié », d’Hastrel publie 36 lithographies réalisées par plusieurs artistes en 1847.

Quant à la toile de Garreau, jusqu’à présent il a été impossible de savoir quels en furent le commanditaire et le destinataire. On ignore tout du tableau jusqu’à ce que l’État en fasse l’acquisition, un siècle après sa réalisation95. Rien ne permet de penser qu’il s’agisse d’une commande officielle car on n’en trouve nulle trace dans les décisions du Conseil privé ni dans les arrêtés du Commissaire général. Les autorités politiques de la colonie, mécontentes de la désaffection par les affranchis de leur lieu de travail, ont été opposées à toute commémoration de l’émancipation des esclaves : la célébration de la Fête du Travail, fixée au jour anniversaire de l’abolition, c’est-à-dire le 20 décembre 1849, est repoussée au 4 mai 1850, anniversaire de la proclamation de la République, afin d’être confondue avec la Fête nationale ; et ce jour-là, l’unique référence à l’abolition de l’esclavage va consister à décerner un prix à un affranchi « méritant ». Par ailleurs, Sarda Garriga, s’il peut compter sur la gratitude des colons, est toujours en butte à l’hostilité des hommes politiques les plus réactionnaires, et il serait inconcevable que ces éléments conservateurs aient approuvé la commande d’un tableau glorifiant l’homme qui symbolise à la fois la République et la fin de la société esclavagiste…

La même prévention envers Sarda Garriga doit exister au ministère de l’Intérieur,96 où l’on n’oublie pas que le Commissaire général a été nommé par les révolutionnaires de février 1848, eux-mêmes écartés du pouvoir trois mois plus tard. Pas question, dans ces conditions, de rendre un hommage appuyé à un personnage en voie d’être disgracié97. La toile correspond-elle à une commande privée émanant de Sarda Garriga lui-même ? Hypothèse plausible mais que n’étaye aucun indice. Il est certain qu’une commande passée par le Commissaire général expliquerait à la fois la composition de la toile, toute à la gloire du fonctionnaire, et le souhait de celui-ci de voir mis en valeur le succès de la mission délicate que lui avait confiée la République :

Quand j’ai quitté Paris, le citoyen Arago, alors ministre de la Marine m’a dit : « Si vous administrez l’île de La Réunion sans qu’il se produise des désordres, sans qu’il y ait effusion de sang, vous aurez bien mérité de la France »98.

S’il s’agit d’une commande personnelle, Sarda Garriga se sera prêté à des séances de pose, permettant à l’artiste de brosser un tableau aussi fidèle de son modèle.

La toile peut également résulter d’une commande passée par des colons ayant organisé une souscription afin de financer un cadeau offert au Commissaire, par exemple à l’occasion de son mariage, en février 1849. Une telle manifestation de gratitude n’aurait rien d’exceptionnel99. À moins qu’il s’agisse d’un cadeau personnel du peintre, offert à Sarda Garriga à un moment où celui-ci exerce la plénitude de son pouvoir sur l’île100, en témoignage de son admiration (pour le franc-maçon, le libéral, l’abolitionniste ?) ou pour se faire connaître et apprécier de lui.

Mais ces hypothèses d’une commande personnelle ou d’un cadeau offert au Commissaire de la République ne reposent sur aucun fait concret : on ne trouve en effet nulle trace du tableau dans la succession de Sarda Garriga. Il aurait pourtant été logique qu’il conservât cette toile en souvenir de son rôle passé101. Il est peu vraisemblable que ce soit son épouse, dont il vivait séparé depuis plus de 25 ans, qui ait conservé le tableau, ni que son entourage ait voulu le récupérer avant que le notaire procède à l’inventaire des biens du défunt. D’autant que sa maîtresse, Zélée Girard, et son fils, Lucien Gaudéric Sarda, entretenaient de mauvais rapports, source de querelles entre eux à propos de l’héritage, et n’auraient pas manqué de porter plainte si l’un des deux avait subtilisé quoi que ce soit avant la pose des scellés, 19 jours après le décès de Sarda Garriga. En outre, une domestique vivant sur place avait été chargée de surveiller l’intérieur de la maison, évitant que soient subtilisés des objets. Reste l’éventualité d’une dispersion de ses affaires au cours de ses pérégrinations entre La Réunion, Paris, Cayenne et enfin le village de l’Eure où il s’était retiré, ce qui expliquerait qu’à sa mort il laisse peu d’objets décoratifs (un buste en fonte, six gravures et deux tableaux) et aucun objet rappelant sa vie de gouverneur, hormis une épée et peut-être une jumelle et une lunette de marine102.

Une dernière hypothèse serait que le tableau ait été peint dans la perspective d’être présenté au Salon parisien, où figureront de nombreuses peintures d’Histoire de petite taille, au format de la peinture de genre. Si c’est le cas, la toile a été refusée par le jury car elle ne figure dans aucun catalogue d’exposition en 1849 et 1850. L’inscription pour le Salon de 1849 ayant été très précoce103, il était matériellement impossible à Garreau de figurer parmi les 1 200 artistes présents cette année-là au Palais des Tuileries ; mais il est possible, bien qu’aucun document ne permette de l’affirmer, que Garreau se soit rendu à Paris en 1849 et que ce soit en France qu’il ait peint son tableau, en vue de concourir pour le Salon de 1850. Faute d’archives maritimes concernant les listes de passagers entre La Réunion et la France, on ne le saura jamais. Une telle éventualité expliquerait le motif de la réalisation de l’œuvre mais aussi les apparentes influences picturales ayant inspiré l’artiste.

Parmi les tableaux exposés au Salon de 1849, au moins deux d’entre eux s’attachaient à transposer le fait historique en mythe et en symbole, et ont pu inspirer Garreau. La proclamation de la liberté des Noirs dans les colonies, brossée par François Auguste Biard, présente certaines analogies avec l’allégorie réunionnaise : mise en scène historique, attitude des personnages, symboles de la République, détails réalistes (costumes, végétation). Plus encore, le Rouget de Lisle peint par Isidore Pils104 a pu retenir l’attention de Garreau : étude d’un héros moderne, souci d’une reconstitution réaliste, composition mettant en scène un personnage central au visage énergique, le geste ample, l’allure volontaire, se détachant sur un fond clair, entouré d’un public subjugué.

En revanche, Garreau n’a subi aucune influence notable du mouvement réaliste, apparu au milieu du siècle, ni du courant romantique qui s’affirmait au moment de son départ pour l’océan Indien, même si on peut imaginer quelques emprunts à son condisciple Delacroix : l’expression du visage de la femme esclave rappelle celui de la jeune orpheline au cimetière, et les attitudes des hommes ne sont pas sans évoquer certains croquis et aquarelles « orientalistes »105.

La fin de vie

À la mort de sa femme, en novembre 1852, Garreau habite toujours au centre-ville de Saint-Denis, où il continue d’exercer la profession de peintre-portraitiste. C’est un homme réservé, dont le nom n’apparaît dans aucune brochure ou article de journal, ni à l’occasion de réceptions mondaines ou dans la liste des membres d’associations telles que la société philharmonique, l’Athénée de Bourbon ou la Société des Sciences et des Arts106, pas plus qu’il n’a souscrit à la publication d’un recueil de Souvenirs de l’Ile Bourbon en 1847. Il côtoie pourtant les deux principaux peintres professionnels de l’île, Roussin et Poussin, celui-ci également ancien élève de David. Les trois artistes participent aux deux expositions de peinture organisées à Saint-Denis, et chaque fois en raflent le premier prix délivré dans trois catégories. À la fin de sa vie, Garreau possède trois boîtes de médailles en plâtre et une médaille en argent qui correspondent vraisemblablement à des prix remportés tout au long de sa carrière.

Au premier Salon, organisé à Saint-Denis en octobre 1855 par la toute nouvelle Société des Sciences et des Arts, Garreau décroche une médaille d’or pour un portrait « peint avec toute l’habileté qui le caractérise »107. Cette reconnaissance de son talent d’artiste lui vaut d’être remarqué par le gouverneur, qui le nomme à partir de 1857 membre du jury de l’Exposition agricole, industrielle et des beaux-arts108.

Il est recruté au lycée impérial de Saint-Denis en 1859 et 1860, en remplacement du professeur de mathématiques et de dessin, Foignet, parti en congé, et touche 1200 francs par an pour y enseigner les travaux graphiques. Peut-être a-t-il été recommandé à ce poste par Poussin ou Roussin, également professeurs dans cet établissement, où le second a remplacé le premier au moment de son départ à la retraite109. En juin 1864, Garreau participe à la seconde exposition des beaux-arts, qui se tient à l’hôtel de ville de Saint-Denis ; au milieu de 74 peintures et dessins appartenant à 20 artistes, la seule œuvre qu’il présente obtient un rappel de médaille d’or de première classe. À cette occasion, le bulletin de la Société des sciences et des arts signale que « le vénérable M. Poussin et son camarade de l’atelier de David, M. Gareau (sic), sont les doyens de la peinture locale », et que « le portrait où M. Gareau a peint M. l’abbé Peyrou [est un] portrait qu’on s’étonne de voir signé d’une main septuagénaire, tant il conserve le cachet de talent qui a fait de M. Gareau l’un des meilleurs peintres de portraits que nous ayons eu dans la colonie ».

Cette longévité d’une carrière s’étendant sur presqu’un demi-siècle, Garreau la doit à son exceptionnelle « jeunesse ». Il vit avec une jeune femme de 47 ans sa cadette, avec laquelle il a eu une enfant en 1863. Âgée de 24 ans, Louise Dujon est une couturière analphabète110 qui n’exercera plus sa profession à partir du moment où elle s’installe au domicile de Garreau, entre 1863 et 1865. On peut logiquement se demander si le peintre est réellement le père de l’enfant, étant donné son grand âge, 71 ans, sa reconnaissance en paternité si tardive111, et la naissance du bébé au domicile de la mère112. Mais deux indices plaident en faveur de la filiation : la similitude de prénom entre le peintre et la petite Alphonsine, d’une part, et la générosité de l’artiste envers elle, d’autre part. En effet, dans un premier testament rédigé un an avant de reconnaître l’enfant, Garreau recommande le versement d’une rente à Louise Dujon « pour faire élever sa fille Alphonsine pendant huit ans », puis il hypothèque sa seconde maison afin de pouvoir emprunter une grosse somme qu’il lègue principalement à la fillette113.

Dans son entourage, personne ne soupçonne la paternité de Garreau : un cousin du peintre, vivant à Martigues, s’estime en 1864 « habile à se dire et porter seul héritier de Monsieur Alphonse Garreau », soutenu en ce sens, l’année suivante, par deux bourgeois de Saint-Denis qui attesteront « avoir parfaitement connu M. Alphonse Garreau (…) et savoir qu’il n’a laissé aucun descendant légitime »114. Il est vrai que lorsqu’il s’est rendu à la mairie pour reconnaître sa fille, Garreau l’a fait discrètement, en prenant pour témoins non pas deux notables appartenant aux familles de ses ex-femmes, par exemple, mais son domestique et un ouvrier du voisinage.

À la fin de sa vie, Garreau a mis sa maison de la rue Labourdonnais en location et vit sans ostentation dans sa propriété de la Colline, « un terrain à jardin avec maison et dépendances, en limite à l’Est du rempart et à l’Ouest par la rivière »115. Il n’a plus de cheval mais une vieille ânesse et, dans la basse-cour, un cabri, un porc, dix lapins et neuf canards. Dans un pavillon servant de débarras sont rangés les verres à champagne et la vaisselle en porcelaine, témoins d’une époque plus fastueuse, lorsque l’artiste fréquentait les notables apparentés à ses défuntes femmes et non pas des gens aussi humbles que sa compagne, son voisin ferblantier et son ancien esclave devenu son jardinier, ou encore le maître d’hôtel et le commissionnaire ayant témoigné à la naissance de sa fille, presque tous analphabètes116. L’état de délabrement de nombreux objets pourrait laisser croire que le peintre est devenu misérable : en effet, l’inventaire après décès détaille parmi ce qui est vétuste ou en mauvais état, des meubles (une chaise et un tabouret, cinq tables, deux coffres), un matelas, trois rideaux, des outils, une chaudière, une baignoire et des baquets dans la cour, de la vaisselle, deux lampes et des chandeliers, ainsi qu’un « lot de vieux débris » et une « vieille ferraille », et même une boîte de couleurs et 15 cadres. Plutôt que la misère, cet état des lieux illustre la manie du propriétaire d’accumuler des objets mis au rebut mais qu’il ne s’est pas résolu à jeter ; son domicile est transformé en un capharnaüm qui regorge de boîtes, flacons et bouteilles vides (plusieurs centaines !), de vaisselle et ustensiles de cuisine en surnombre (trois cafetières, par exemple), de cercles de barriques, de mortiers, de caisses, de ferrailles et de planches...

Simplicité mais pas dénuement pour cet homme qui loue un engagé indien « pour une durée de douze ans, à raison de dix francs par mois et deux rechanges par an »117 et recourt toujours aux services d’un jardinier. En 1860 il signe une convention avec les propriétaires de terrains situés en amont de la rivière afin de pouvoir capter l’eau d’un canal construit sur la rive droite du fleuve pour alimenter un moulin à blé ; la prise d’eau est destinée à arroser le verger situé dans la partie basse de sa propriété118.Par ailleurs, il n’a pas renoncé à certains signes extérieurs de richesse tels qu’une garde-robe de qualité, des couverts en argent, des lunettes, une montre et un bouton en or ; autres traces d’un luxe antérieur, des meubles en acajou, palissandre et bois de natte, un canapé d’Inde, une pendule en marbre, une cave à liqueurs, de l’argenterie… Rien d’étonnant à cela : Garreau est un homme aisé qui, peu avant de mourir, vend encore des tableaux, et perçoit des revenus provenant aussi bien des loyers de sa maison de la rue Labourdonnais que des sommes prêtées à différentes personnes ; sans compter la part qu’il touche à l’occasion du « partage de la communauté et succession de Madame Ruben de Couder », sa belle-mère, qui laisse à Sainte-Suzanne une propriété mise à prix 15 000 francs119.

Le peintre n’a pas renoncé non plus à fréquenter la haute société locale, que ce soit les familles de ses ex-épouses, notamment la comtesse du Trévou, sa « belle-sœur », et Jules Ruben de Couderc, son beau-frère, ou encore d’autres notables de Saint-Denis, dont les « amis bienveillants » composant le conseil de tutelle de sa fille : deux avoués, un notaire, un clerc, un greffier, un fonctionnaire de l’Intérieur. Dans une ultime marque de reconnaissance envers ces notables, Garreau lègue une somme importante à plusieurs d’entre eux120 et exprime le souhait d’être enterré dans le caveau de la famille Crémazy, où reposent déjà sa première femme et leur fils121.

Les actes notariés fournissent quelques renseignements sur l’activité et l’état de santé de Garreau à la fin de sa vie. Après le Salon de juin 1864, où sa longévité d’artiste avait soulevé l’admiration d’un journaliste, il continue à peindre et à recevoir des commandes : à sa mort, le 12 octobre 1865, il laisse au moins vingt-trois tableaux, certains inachevés ou pas encore encadrés, et d’autres prêts à être livrés à leur commanditaire. Souvent de petite taille, ce sont principalement des portraits, dont celui d’une famille, un autre de M. Ouchard, deux de femme, et six portraits non précisés ; on trouve également cinq petits tableaux religieux dont un de la Sainte Famille. L’année précédente, Garreau avait fait le portrait de l’abbé Peyrou, membre de la Société des sciences et des arts et surtout chanoine en charge de la décoration de la toute nouvelle cathédrale de Saint-Denis et qui, à ce titre, choisissait les artistes retenus pour ce travail ; sa fréquentation de l’abbé et sa réputation de peintre de scènes religieuses ont pu lui valoir des commandes de l’évêché, même si on ne trouve aujourd’hui aucun tableau de lui dans les églises de la ville.

L’artiste s’est aménagé son « atelier dans un pavillon situé dans la cour, à l’Ouest de la maison principale, éclairé par une porte et deux fenêtres »122. On y trouve de très nombreuses esquisses au crayon sur papier et des « modèles de dessin » qui renseignent sur le travail préparatoire effectué par le peintre, qui, en outre, disposait de trois « modèles en plâtre » bien en vue. On y trouve également les tableaux en cours de réalisation ainsi que le matériel de peinture (chevalet, palette, pinceaux) et d’encadrement (châssis, cadres, rouleau de toile), mais pas les flacons de couleurs, conservés dans un buffet entreposé dans une petite pièce servant de débarras. Le reste du matériel est dispersé dans toute la demeure : des cadres, châssis et boîtes de couleurs, tous en mauvais état, dans un pavillon et le grenier ; un cahier de modèles de dessin, des lithographies (deux albums et un grand carton) et trois boîtes contenant des médailles en plâtre, dans un cabinet attenant à la chambre à coucher et dans un pavillon. Par ailleurs, cinquante-trois cadres de différentes tailles et en bon état sont rangés dans un pavillon et dans les combles de l’autre maison de Garreau. Tout ceci indique que peu avant sa mort l’artiste n’envisageait pas d’arrêter de peindre puisqu’il commandait encore de la peinture et faisait préparer des supports. Un autre indice atteste de sa vitalité d’artiste jusqu’à la fin de sa vie : l’inventaire après décès précise en effet qu’à sa mort le peintre venait d’achever deux tableaux qui n’avaient pas encore été livrés à leur destinataire, « deux portraits de femme, sur toile, non encadrés, lesquels n’ont pas été estimés (…) comme devant être revendiqués par des tiers », sans compter « deux portraits inachevés » et « quatre portraits ou ébauches, sur toile »123.

En juin 1864, Garreau est en bonne santé lorsqu’il participe au Salon de Saint-Denis, sans quoi le Bulletin de la Société des sciences et des arts n’aurait pas fait allusion à la vigueur de sa « main septuagénaire ». Par la suite, son état s’est dégradé, au point qu’il lui a fallu se déplacer dans « une petite voiture de malade, montée sur trois roues » ; ce fauteuil devait être récent lorsque le peintre est décédé car il est estimé à un prix élevé124, ce qui exclut qu’il ait pu servir pour la seconde femme de Garreau, morte treize ans plus tôt. Il y a également dans la maison « un fauteuil de l’Inde, à roulettes (…) ayant été acheté et payé » par Louise Dujon, par conséquent lui aussi très récent.

Se sachant malade, le vieil homme se soucie de rédiger un premier testament, en octobre 1864, puis un second, quatre mois avant de s’éteindre. Affaibli, il se retrouve dépendant de son entourage, notamment de sa compagne, devenue de plus en plus indispensable au point qu’elle emménage chez lui et devient sa principale légataire : alors que Garreau prévoyait de lui faire verser une pension de 50 francs par mois pour élever sa fille, huit mois plus tard le montant de cette rente a doublé et lui est exclusivement destiné. Se sentant proche de la mort, le peintre se préoccupe surtout de l’avenir de son enfant, ce qui l’amène à prendre des dispositions testamentaires en sa faveur : d’abord une pension d’une durée limitée, puis, grâce à un emprunt contracté en hypothéquant sa maison du centre-ville, une donation de « la somme de 20 000 francs qui sera placée et dont les intérêts lui seront versés jusqu’à sa majorité ou à son mariage ». Enfin, douze jours avant sa mort, Garreau reconnaît officiellement sa fille, âgée déjà de deux ans. Il en fait ainsi son héritière, face à un autre prétendant à la succession, apparu depuis peu.

En effet, tout de suite après la mort du peintre, survenue à son domicile le 12 octobre 1865125, s’opèrent des tractations en vue de s’approprier son héritage. S’estimant le seul « habile à lui succéder », un cousin vivant à Martigues avait chargé l’année précédente un professeur du lycée de Saint-Denis d’« agir et le représenter pour gérer et administrer les biens et affaires » laissés par Garreau126 ; face à lui, un conseil de famille est rapidement réuni pour nommer deux tuteurs chargés « de la conservation des droits et intérêts » de la fille naturelle de Garreau. Le lendemain a lieu l’inventaire après décès des biens mobiliers du défunt, estimés à plus de 3000 francs. Ce recensement est matière à suspicion, de la part des notables présents, à l’égard de la compagne de Garreau, sans doute considérée comme une intrigante, dont la liaison avec le peintre ne pouvait qu’être intéressée ; c’est pourquoi, lorsqu’elle signale que deux meubles ne doivent pas être répertoriés, parce que lui appartenant en propre, « contre laquelle déclaration les autres parties font dès à présent toutes réserves et protestations de droit », et plus tard elle devra payer pour conserver une table de nuit faisant partie de la succession.

La vente aux enchères, annoncée par affiches et par un communiqué paru dans Le Moniteur de l’Île de La Réunion127, attire du monde puisque trente-trois acheteurs vont se répartir quatre-vingt-dix-sept lots. Tout naturellement, on trouve parmi les présents des proches de Garreau et des personnes directement concernées par l’héritage : sa compagne, les cousins Maureau, de Sigoyer et Crémazy, le tuteur de sa fille ainsi que les « amis bienveillants » du conseil de famille, et enfin le mandataire Renouard128. Bon nombre d’autres notables se sont déplacés, notamment des membres de la Société de gens de lettres129, quoique peu d’œuvres d’art figurent dans la succession.

Bien sûr, on n’y trouve pas l’allégorie de l’abolition de l’esclavage. Seuls quatre « portraits ou ébauches sur toile » ont été estimés lors de l’inventaire après décès, huit autres tableaux ne l’étant pas, « attendu leur nature » ou « devant être revendiqués par des tiers » ; mais finalement, lors de la vente aux enchères, ce sont huit toiles qui sont adjugées : 1 franc pour deux toiles non précisées, 5 francs pour deux tableaux religieux, autant pour « un portrait de M. Ouchard », et 20 francs pour trois petits tableaux. Un montant dérisoire si l’on considère que les cadres, seuls, sont estimés de 5 à 10 francs selon leur taille ! Un cousin de Garreau fait l’acquisition de quatre des tableaux et un autre achète quatre cartons de dessins, peut-être car on y trouve des portraits de membres de sa famille, mais également car l’acquéreur, Christol de Sigoyer, est un amateur d’art130.

Si seulement deux-tiers des lots recensés dans l’inventaire trouvent un acquéreur, il semble qu’en fait plusieurs aient été retirés préalablement de la vente, par exemple trois albums de lithographies. La moitié des cadres sont cédés à bas prix à un homme appartenant au milieu artistique réunionnais, P. de Monforand, tandis qu’« une petite armoire contenant des couleurs » est adjugée pour un montant bien supérieur à l’estimation préalable. Au terme de cinq heures d’enchères, qui se sont déroulées un dimanche après-midi au domicile de la Colline, la vente a rapporté un peu moins que ce qu’en attendait le notaire131.Le prix dérisoire auquel se sont vendus ses tableaux est un indicateur de la faible cote de l’artiste, malgré le grand nombre de toiles qu’il a peintes à La Réunion avant l’apparition de la photographie. Davantage qu’un artiste original, Garreau fut un bon artisan qui mit son savoir-faire de peintre au service de notables avant tout soucieux de figurer dans une galerie de portraits de famille.

Épilogue

Deux ans après la mort du peintre, sa compagne n’ayant pas pu rembourser la dette contractée par Garreau ni honorer les clauses financières contenues dans son testament, le tribunal d’instance de Saint-Denis procède à la saisie de ses deux propriétés et à leur vente aux enchères. Avec la dispersion de ses biens disparaît le souvenir de l’artiste ; déjà, au moment de son décès, aucune mention de sa mort n’était parue dans la rubrique nécrologique des journaux ni dans le bulletin de la Société des sciences et des arts, qui, pourtant, le considérait un an plus tôt comme « l’un des meilleurs peintres de portraits » ; tout au plus son nom figurait-il dans un quotidien local sur la liste des personnes décédées la veille.

Un patronyme orthographié au moins de cinq façons différentes, absent de la toponymie des rues de Sainte-Suzanne et Saint-Denis, bien qu’il y ait vécu et travaillé pendant trente-trois années. Un artiste dont la seule œuvre majeure reconnue, sitôt réalisée disparut durant un siècle, avant de resurgir au lendemain de la départementalisation de La Réunion et à la veille de la commémoration du centenaire de l’abolition de l’esclavage, et dont on ignore toujours qui en fut le commanditaire. Un peintre prolixe mais dont on ne connaît pourtant aujourd’hui qu’une douzaine de toiles. Un homme dont nous ne possédons aucun portrait ni aucune correspondance, et dont la biographie se limitait jusque-là à deux phrases dans le dictionnaire de Bénézit et deux autres dans une fiche rédigée pour le musée du Quai Branly, plus quelques compléments d’informations dans deux publications du musée Dierx de Saint-Denis132.

Garreau s’est cantonné dans le portrait et la peinture d’Histoire : pas de scènes de genre, de paysages (à une exception près) ou de natures mortes. Ses œuvres ont été exclusivement des esquisses au crayon et des huiles sur toile ; il ne s’est essayé ni à l’aquarelle, ni à la caricature ou la lithographie, genres assez répandus dans l’île à son époque133. Ses portraits et sujets religieux correspondent à des commandes pour lesquelles l’artiste a fait preuve d’un conformisme certain. Il n’en va pas de même pour l’allégorie de l’abolition de l’esclavage, sa seule toile à sujet historique que nous connaissions, qui dénote une grande maîtrise de la composition et place son auteur dans le courant néo-classique. Outre son intérêt artistique et sa valeur d’icône républicaine, ce tableau est essentiel par l’éclairage qu’il nous fournit sur l’évènement majeur survenu en 1848 à La Réunion ; un témoignage d’autant plus exceptionnel qu’il est unique puisque aucune autre peinture n’a relaté la fin de la société esclavagiste et le rôle de Sarda Garriga dans la colonie. Une toile qui, ultérieurement, vaudra à Garreau de passer à l’Histoire dans l’ombre de son héros.

Remerciements

Ma gratitude va aux personnes suivantes, qui m’ont fourni de précieux renseignements :

Philippe Bardelot (Conservateur des objets d’art du Cher)

Christian Béguinet (Documentaliste-cinéaste)